地域と出会い、地域に貢献する。デジタルアートをその証とするためのアーティストによるフィールドワークレポート

- 日 程

- 10/17

- 場 所

- 静岡県

JR東海が提供する「ずらし旅」の新たな取組となる「エシカル特典」プロジェクト。地域の個性を表現し、地域と乗客の接点を創り出すために、本プロジェクトでは各地域特有のデジタルアートを、貢献の証として新幹線の乗客に届けていきます。

本レポートでは、公募により選定されデジタルアートの制作を手がけている2名のアーティストの紹介や、アーティストが訪れた2つの連携地域のなかで、浜松市水窪エリアへのフィールドワークの様子についてレポートします。

INDEX

- アーティストの紹介

- 水窪でのフィールドワーク

- 2日目(2024/12/23)水窪の歴史を訪ねて

アーティストの紹介

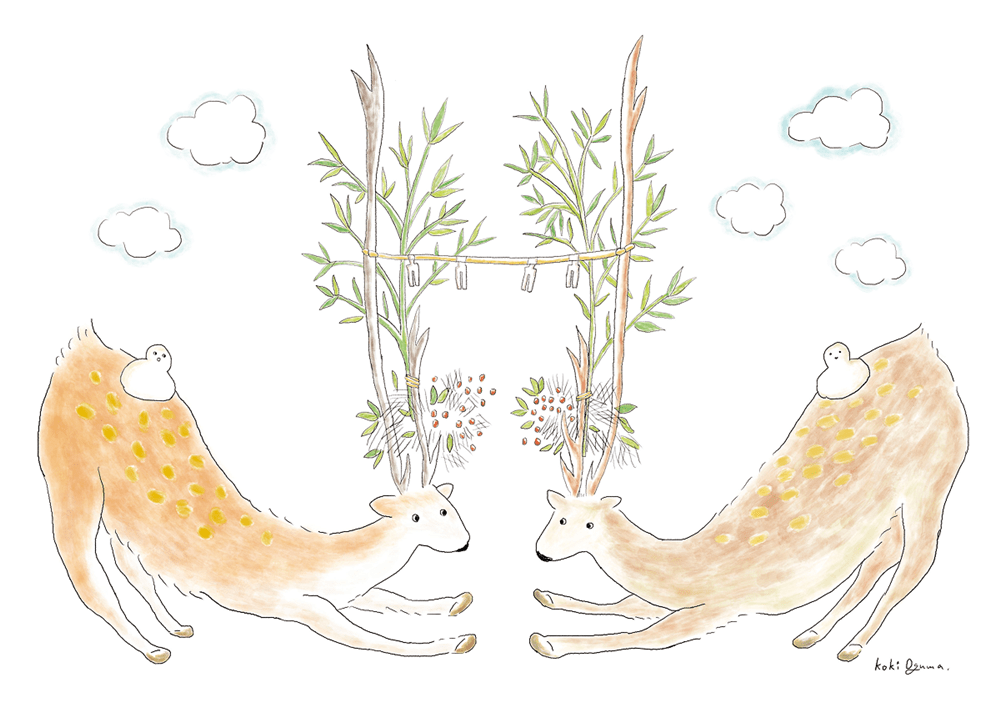

おぐまこうき

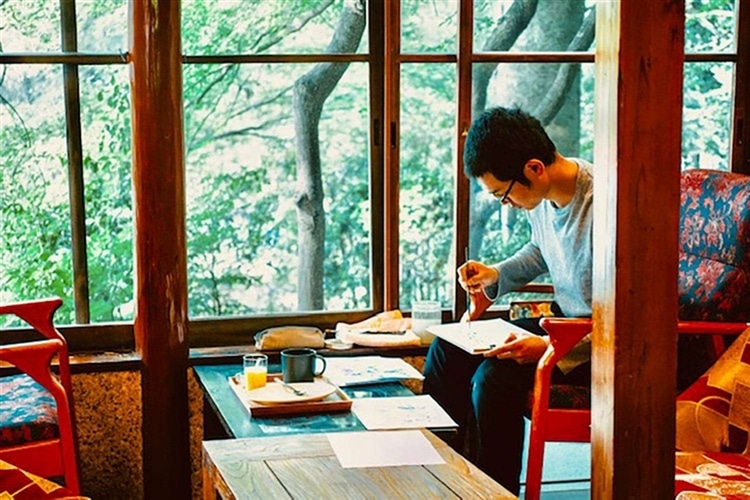

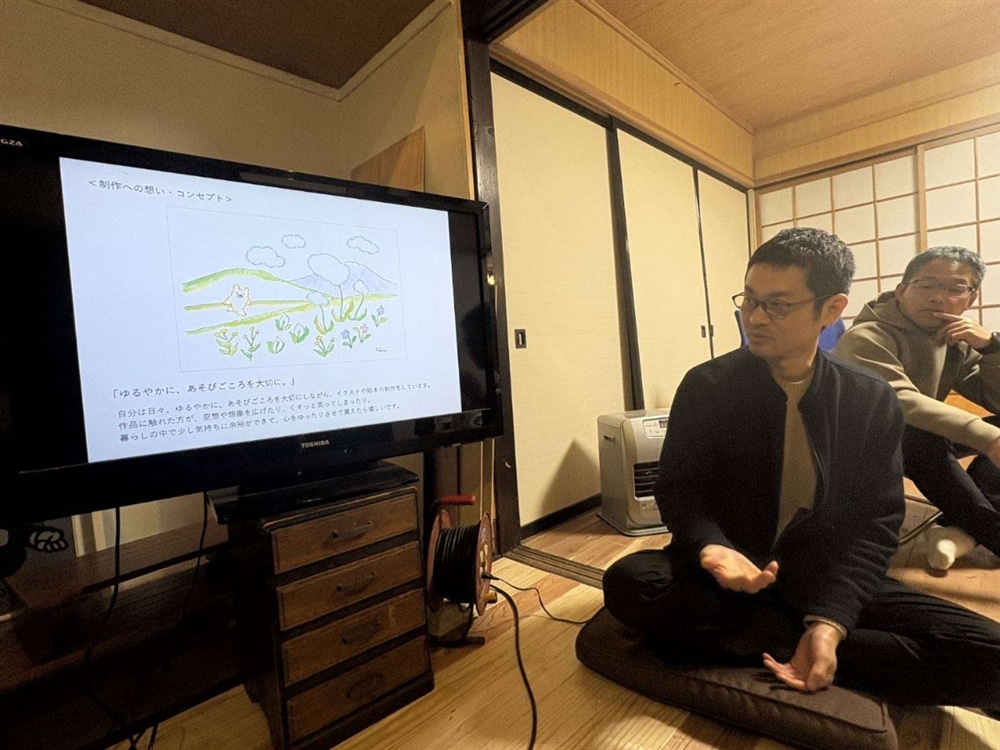

イラストレーターを中心として活動されており、保育士の経験もあるおぐまさん。空想を膨らませ、ユニークで明るい世界観を、絵や物語、絵本やZineなどで表現しています。

tsumichara

2019年から自身の会社の経営の傍ら、アーティスト・デザイナーとして活動を開始。テクノロジーを活用した作品を製作しており、人間の感覚、社会課題、時代性、自然との関係などさまざまなコンセプトに焦点をあてています。

水窪でのフィールドワーク

-1日目(2024/12/22) 水窪の町を眺めて-

集合場所は愛知県・豊橋駅。JR飯田線・特急伊那路に乗り込み、水窪へ。険しい山々に囲まれた線路は橋やトンネルを何度も通り長野県の飯田方面へ抜けていきます。道中の車内には、『飯田線ものがたり: 川村カネトがつないだレールに乗って』(2017新評論)の著者である太田さん・神川さんに同乗いただくことができました。

「飯田線は1937年に全線が開通したのですが、その前身にあたる路線の最難関区間を敷くための測量を担当したのは川村カネトさんというアイヌ民族の方なんです。」

北の大地からはるか遠く離れた浜松の辺境の地に、アイヌの足跡があることはにわかに信じ難いですが、お二人の話によると、急峻な山々が連なるこの地では、熟練の測量士の存在が必要不可欠で、そこで招聘されたのがアイヌ民族の川村カネトさんたちだったそうです。この歴史を伝えるべく、お二人は執筆活動、地方紙への寄稿など精力的に活動されています。

飯田線を利用する人々を影で支えたアイヌ民族の勇姿と飯田線の歴史に思いを馳せ、約90分の旅路の末、午前11時半頃水窪駅に到着しました。小高い丘に位置する水窪駅からは市街地を一望でき、急峻な山々が町を囲っています。線路沿いには澄みわたる渓流が流れ、自然と市街地の距離の近さを強く感じました。

まずは、最初の目的地であるライオンカフェに向かいました。

東京から移住した冨士川ご夫妻の奥様により営まれているカフェで、空き家になっていた古民家をリノベーションした木の温もりを感じる内装のお店です。ご主人が腸内細菌の研究をされていることもあり、メニューの中には発酵食品や麹を扱ったものも並んでいました。

心も体も健康になる優しい味わいでありつつも、発酵によるうまみが食欲をかきたて、軽々と完食してしまいました。店主の方やアーティストの方との交流もはずみ、親睦が深まったところで次の目的地へ向かいます。

【ライオンカフェ詳細】

アクセス: 水窪駅から徒歩5分

https://maps.app.goo.gl/MJ8P9F1YURQdFwKj6

営業日:11:00~16:00(日、月、火のみ営業)

インスタグラム:https://www.instagram.com/lioncafe3/

続いて一行が足を運んだのは、こちらも水窪の移住者と地元事業者が共同で運営するセレクトショップ兼カフェの「水窪の星の駅 碧 -AOI-」。店内には地域の特産品、オーガニック食品、環境に優しいプロダクト、こだわりの雑貨などがずらりと並んでいます。

はじめに、碧の代表をつとめる宇佐美さんのお話をお伺いしました。ダンサーとして活躍している宇佐美さんは、自然や地球環境問題にも高い関心を寄せており、水窪の自然のもつパワーに魅せられて、水窪の森を譲り受けたそうです。現在は、碧や森や川を起点に、共感する国内外のアーティストを呼び込み、アーティストインレジデンスや環境問題に関する啓発活動、空き家の活用など幅広い活動を行っています。

浜松市水窪支所の三輪さん、熊谷さんも入り、自然や地形の文脈から水窪町の解説をいただきました。水窪町の面積の96%を森林が占めており、そのほとんどが、スギやヒノキなどの人工林の針葉樹林であるそうです。水窪町の南北を貫くように中央構造線が走っており、ヒマラヤ山地よりも土地の隆起の速度が早いと言われています。山に囲まれていることから、外部との交流が少なく、種の交雑が起こりにくかったため、水窪じゃがた(じゃがいも)をはじめとする在来種の農産品が多く残っているそうです。このようにユニークな自然を残す水窪町ですが、少子高齢化の影響により、豊かな自然を後世に残す担い手が不足しているという厳しい現実を突きつけられています。

【水窪の星の駅 碧 -AOI-の詳細情報】

アクセス: 水窪駅から徒歩4分

https://maps.app.goo.gl/n5K7e5ThotLMQjS48

営業日:10:00~17:00(月曜定休)(夜はご予約で21:00まで)

定休日:夏季・月、冬季・月火水

お店の情報:https://misakuboaoi.earth/

※店内お食事はご予約制

続いて三輪さん、熊谷さん主導のもと、商店街の街歩きを行いました。

山の起伏に沿って斜面がゆるやかに続く町を登り、まずは水窪商店街にさしかかりました。

シャッターが降りたお店が並び、閑散としていました。祭りのときには、この商店街が華やかに彩られると聞いていたので、ケの日とハレの日のギャップを強く感じました。しかし、一見閑散としているように見えるものの、商店それぞれの企業努力によって存続し、地域コミュニティのハブとして機能しているお店も多数存在しているそうです。

ここ「スーパーまきうち」もそのひとつです。ここは町内に2つあるスーパーの一つであり、水窪に暮らす人々の生活を支えている地域の拠り所となっています。海から距離のある水窪町ですが、スーパーまきうちは魚の仕入れに力を入れており、新鮮な魚を購入することができ、地域住民に重宝されています。

【スーパーまきうちの詳細】

アクセス: 水窪駅から徒歩8分

営業日:9:00~18:00(日曜定休)

インスタグラム:https://www.instagram.com/super_makiuchi/

商店街を抜け、さらに坂をあがると、水窪小学校が見えてきました。町内唯一の小学校であり、全校生徒数は22名。水窪中学校(全校生徒17名*)とともに、存続が危ぶまれています。

*R6年4月地点

その日の夕食は、スーパーまきうち特製のスペシャルオードブルを囲んで親睦を深めました。

アーティストによる自己紹介や作品紹介も行われ、お二人のアートのもつパワーが地域の未来を紡いでいく期待が膨らみます。1日目にして、水窪町に関する大量の情報をインプットしたうえで、お二人は「まだまだ消化しきれていない部分が多いですが、作品づくりのヒントとなるものをたくさん吸収できました」という旨のコメントを残していました。

2日目(2024/12/23)水窪の歴史を訪ねて

1日目よりさらに気温が落ち込み、骨身に染みるほどの冷気がつつむ朝を迎え、最初の目的地である民俗資料館に足を運びました。資料館鑑賞に先立って、南信州から水窪付近に伝わる伝統的な正月飾り「男木」づくりを見学させていただきました。門松と同様に、正月各家庭に、豊作や家族の健康、幸福をもたらすために訪れる「年神様」(としがみさま)が降りてくる目印とされています。年々、男木を飾る家庭は減っていますが、ここ水窪民俗資料館では文化伝承のため、こうして毎年男木を飾っているそうです。

資料館には、縄文時代の人々の営みを支えてきた土器や農耕具、江戸時代の秋葉街道・信州街道の宿場町として発展し、江戸幕府直轄の天領として栄えた歴史を表す資料、明治から大正にかけて栄えた養蚕・製糸業に欠かせなかった機械や道具など、水窪の歴史の変遷を語る上で必要不可欠な遺産の数々が展示されていました。

続いて、天竜区観光協会水窪支部の事務局を務める井上さんにご同乗いただき、標高1,100メートルの山住峠に鎮座する「山住神社」へ向かいました。

昼食を済ませ、観光ボランティアガイドの方にもご同行いただき、次なる目的地である高根城と水窪ダムに向かいました。

高根城は、南北朝時代に水窪一帯を支配していた奥山氏が築いたとされる山城です。その後、武田信玄の力が及ぶようになると、武田軍の拠点として大改修が行われ、現在は、写真にあるような井楼櫓などが復元されており、今回特別に中に入らせていただきました。

櫓の頂上や、北側の広場からは水窪の町並みを一望することができ、敵襲をいち早く察知する工夫が散りばめられた作りとなっていました。

水窪の観光のシンボルとして愛されてきた高根城に別れを告げ、最後の目的地「水窪ダム」へと向かいます。

岩と粘土を積み上げた日本でも数少ないロックフィル式ダムである水窪ダムは、水力発電のための貯水を目的として水窪川の支流・戸中川をせき止めるように建設され、昭和44年に竣工しました。

Tsumicharaさん

「一見でわかる観光地ではないですが、ガイドさんや地域の方々のおもてなしから、あたたかな人々の気持ちと水窪の魅力が伝わってきました。この思いを伝えられるように責任持ってアート製作に取り組んでいきたいです。」

おぐまこうきさん

「この2日間は本当に盛りだくさんでしたが、独特で魅力的な街だなと感じました。自分のなかで2日間で得られた体験を消化するまでに時間がかかると思うのですが、じっくり噛み砕いて、作品に落としていきたいと思います。」

続いて、三重県尾鷲市でも同様にフィールドワークを行い、フィールドワークで得られたインスピレーションをもとに、2ヶ月間でアート制作を行います。

2025年5月には、JR東海のずらし旅の体験クーポンとして、デジタルアートを手にすることができる準備を整えています。どんなデジタルアートが生まれるのでしょうか、続報にご期待ください。

執筆者:高橋幸一(株式会社paramita)

conomichiでは

【conomichi(コノミチ)】は、

「co(「共に」を意味する接頭辞)」と「michi(未知・道)」を組み合わせた造語です。

訪れる人と地域が未知なる道を一緒に歩んで元気になっていく、「この道」の先の未知なる価値を共に創り地域に新たな人や想いを運ぶ、そんな姿から名付けました。

今まで知らなかった場所へ出かけて、その地域の風土や歴史・文化にふれ、その地域の人々と共に何かを生み出すこと。そこには好奇心を満たしてくれる体験があふれています。

地域で頑張るプレイヤーの、一風変わったコンテンツの数々。

まずは気軽に参加してみませんか?

このページを見た方に

おすすめの取り組みレポート

-

REPORT

人の癒しと自然の再生が調和する。「物語の宝庫」伊吹山で探る、人と森のちょうどいい関わり方【Vol.1特別公開Sessionレポート】

滋賀県米原市米原市シティセールス課2025/11/12 更新 -

REPORT

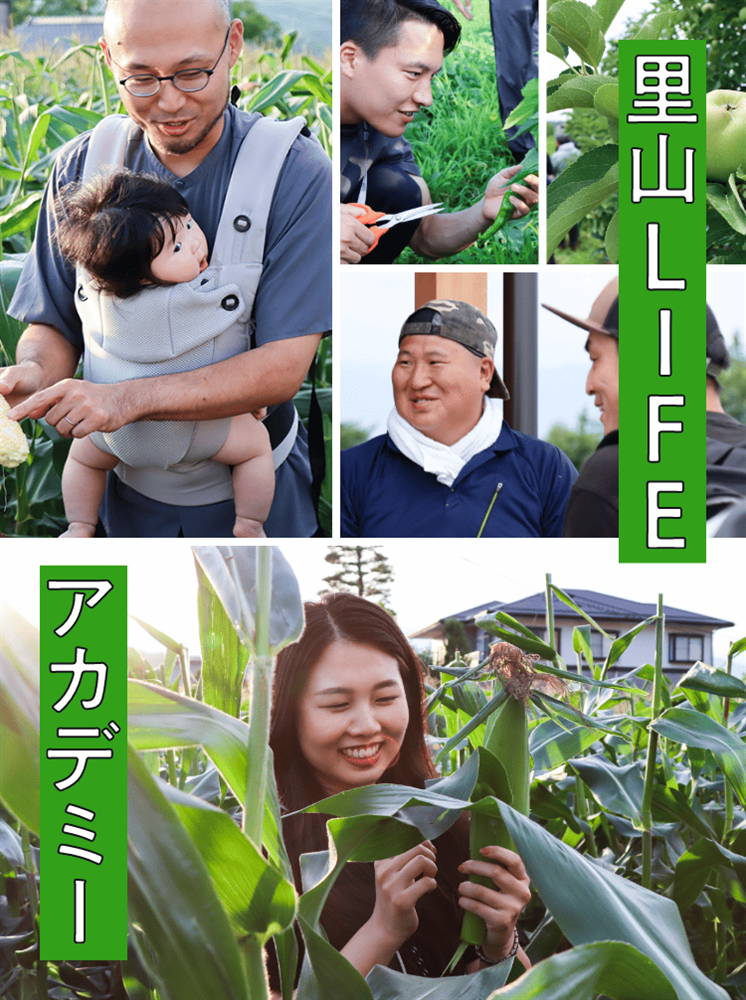

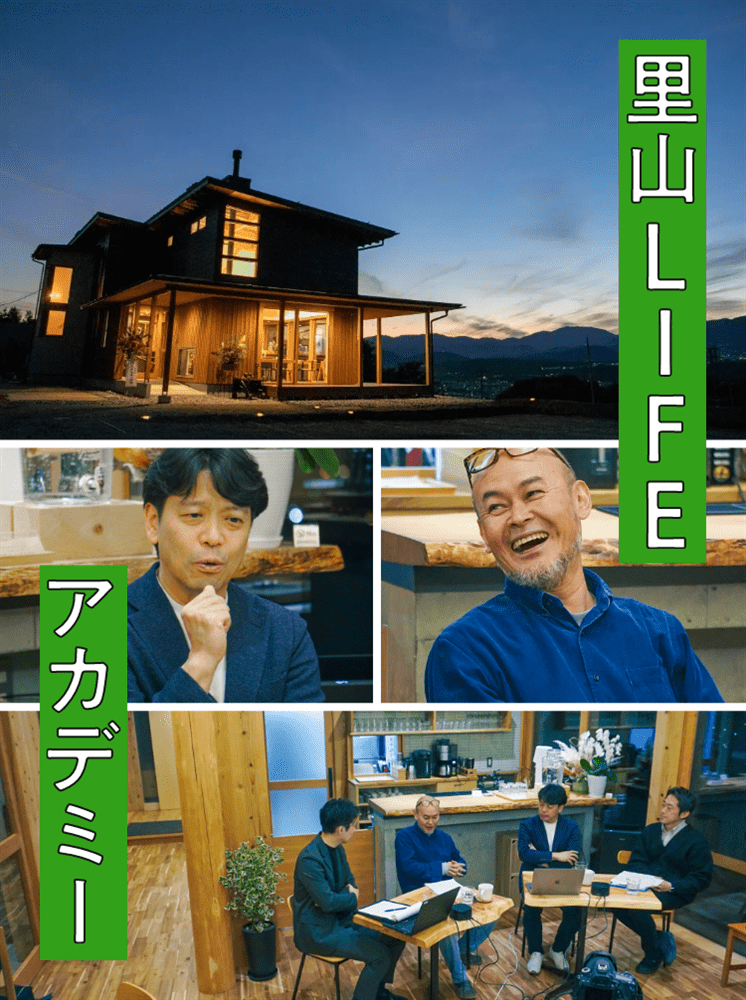

足元の「暮らし直し」から始まる、自然と循環した生き方。伊那谷・イタリアの実践者たちによる里山ガストロノミーとは?【Vol.1初夏編イベントレポート】

長野県飯田市2025/10/22 更新 -

REPORT

再読と活用から生まれる現代における宿場町の価値とは?第1回「Local Research Lab」開催レポート

岐阜県中津川市2025/10/19 更新 -

REPORT

マイプロジェクトが自然と立ち上がってくる「出島」を作るには?

探求的語らいから生まれた「火種会議」というネクストアクション東京都 / オンラインJR東海エージェンシー2025/07/01 更新 -

REPORT

地域と出会い、地域に貢献する。デジタルアートをその証とするためのアーティストによるフィールドワークレポート

静岡県2025/05/22 更新 -

REPORT

地方創生の先進地域から学ぶ【conomichi local college in沼津】

静岡県沼津市2025/05/22 更新 -

REPORT

商品が溢れる時代だからこそ、文脈の編集が大切になる【vol.05イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

森と人との関係性をどう作り出していくか。木のモノの可能性を探る【vol.04イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

聞く、観る、ひたすら出す。発散と集束を繰り返すワーク【vol.03イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.3】名古屋駅で米原の魅力を体感する3日間

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

素材のチカラをみつける、ゼロイチでない商品開発【vol.02イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

地域のモノづくりのはじめ方 - 地場産業の現場をめぐり、素材を探る。-

【Day1イベントレポート】長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.1】知多・西三河の発酵食と観光の可能性

愛知県岡崎市2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.3】インバウンド受入現場から学ぶを開催

愛知県岡崎市2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.2】インバウンド旅行者を知る-タイ・香港を事例として-を開催

愛知県2025/05/22 更新 -

REPORT

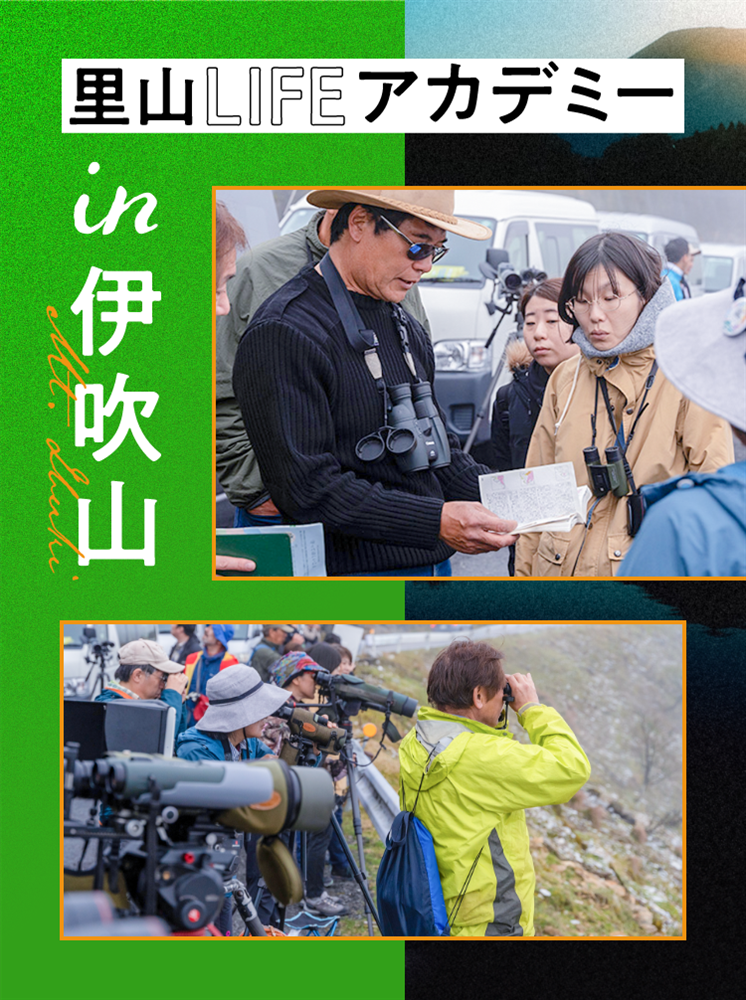

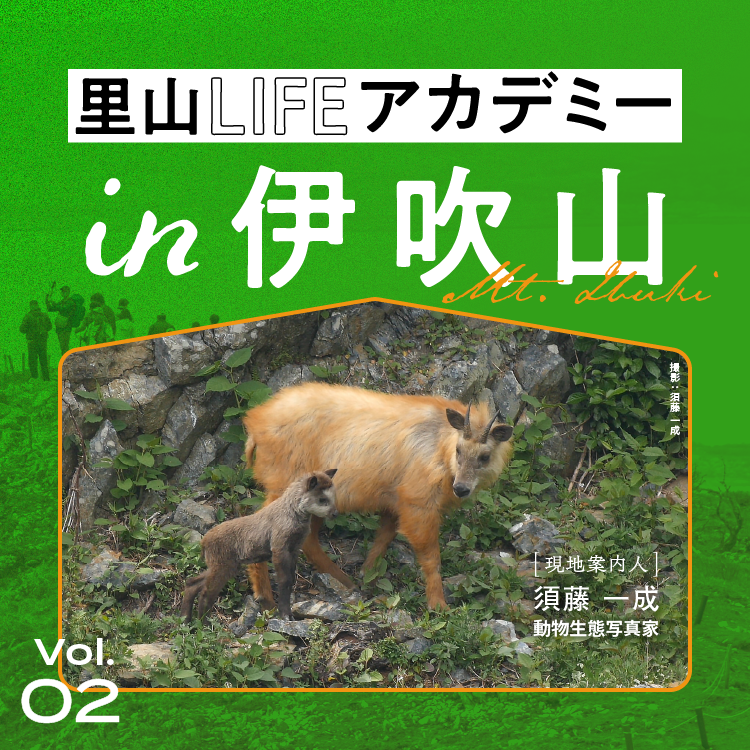

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.2】伊吹山フィールドワーク 山の多様性から学ぶ“自然な生き方のヒント”

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

草を喰み、土を飲み、野生に還る。足元の植物を見つめ直して、日常の外側へ。【Vol.6イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.1】山の多様性から学ぶ”自然な生き方のヒント”

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

【前編】駅の可能性をみんなで考える(さかさま不動産・たじみDMO・JR東海)

岐阜県多治見市2025/05/22 更新 -

REPORT

【後編】駅の可能性をみんなで考える(さかさま不動産・たじみDMO・JR東海)

岐阜県多治見市2025/05/22 更新 -

REPORT

なぜいま「土」なのか?世界と日本の地域に学ぶ、“足もと”にある豊かな生き方【vol.5イベントレポート】

オンライン配信2025/05/22 更新 -

REPORT

地域を巻き込むマインドセットは「足を運ぶこと」から始まる!【キャリアの学校 with LOCAL 特別公開会議 vol.2】

愛知県名古屋市2025/05/22 更新 -

REPORT

地域✖️自分✖️資源✖️ストーリー、唯一無二の宿づくり【Vol.4イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

サラリーマンこそ地域から学べ!地域との共創は「会社」ではなく「自分」主語ではじまる【キャリアの学校 with LOCAL 特別公開会議】

東京都JR東海エージェンシー2025/05/22 更新 -

REPORT

ローカルでこそ成功する宿の共通点とは?風土や文化、人とのつながりがカギに【Vol.3イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

苅って、剥いで、茹でる。竹の達人から五感で学ぶ、美味しい国産メンマの作り方。【Vol.2イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

【Vol.1イベントレポート】楽しいから、つづく。人も集まる。「地方創生の前に“自分創生”」と実践者が語るわけ

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

レポート

【コノミチクエスト】長野県根羽村の森、名古屋駅に持ってきました!

長野県根羽村長野県根羽村2025/05/22 更新 -

レポート

【地域バイヤープログラム】飛騨高山でみつけた地域の魅力

岐阜県高山市WHERE・JR東海・AKOMEYA TOKYO2025/05/22 更新 -

レポート

【地域バイヤープログラム】事業者の想いにふれる、静岡県三島市での濃厚な二日間。

静岡県三島市WHERE・JR東海・AKOMEYA TOKYO2025/05/22 更新 -

レポート

山林文化を活用した持続可能な観光を考える

岐阜県中津川市(一社)岐阜県中津川市2025/05/22 更新 -

レポート

玉城町でのまち歩きのワークショップに参加して(町内参加者)

三重県玉城町三重県玉城町2025/05/22 更新 -

レポート

中津川市名産「栗」拾い農業体験

岐阜県中津川市一般社団法人 中津川市観光局(運営:有限会社 岩寿荘)2025/05/22 更新 -

レポート

1泊2日で飯田の放置竹林と向き合う

長野県飯田市南信州観光公社(運営:いなだに竹Links)2025/05/22 更新 -

レポート

靴職人に出会う イタリアンレザーを使ったバブーシュ作り

岐阜県美濃市まちごとシェアオフィスWASITA MINO/ワシタ ミノ(運営:みのシェアリング株式会社)2025/05/22 更新

このページを見た方に

おすすめのイベント

-

~12/3

【満席となりました】Tamaki Community Lab2025 ~玉城町産の新米でおむすびを作ろう!~

三重テラス(東京都・日本橋)玉城町・玉城町観光協会(事務局:JR東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/11/25 更新 -

10/16~11/21

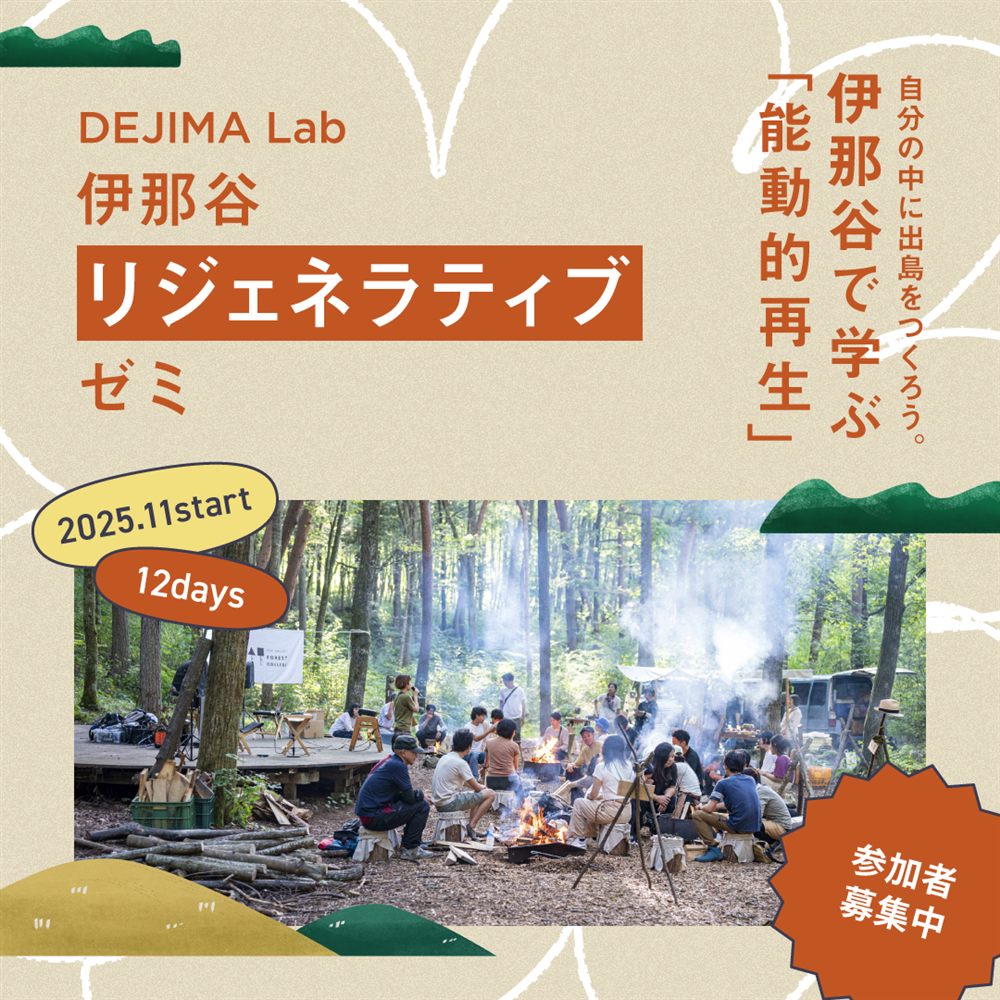

【ゼミメンバー募集】DEJIMA Lab 伊那谷リジェネラティブゼミ

長野県伊那谷エリア主催:JR東海エージェンシー / 共催:伊那谷財団参加費 55,000円~2025/11/20 更新 -

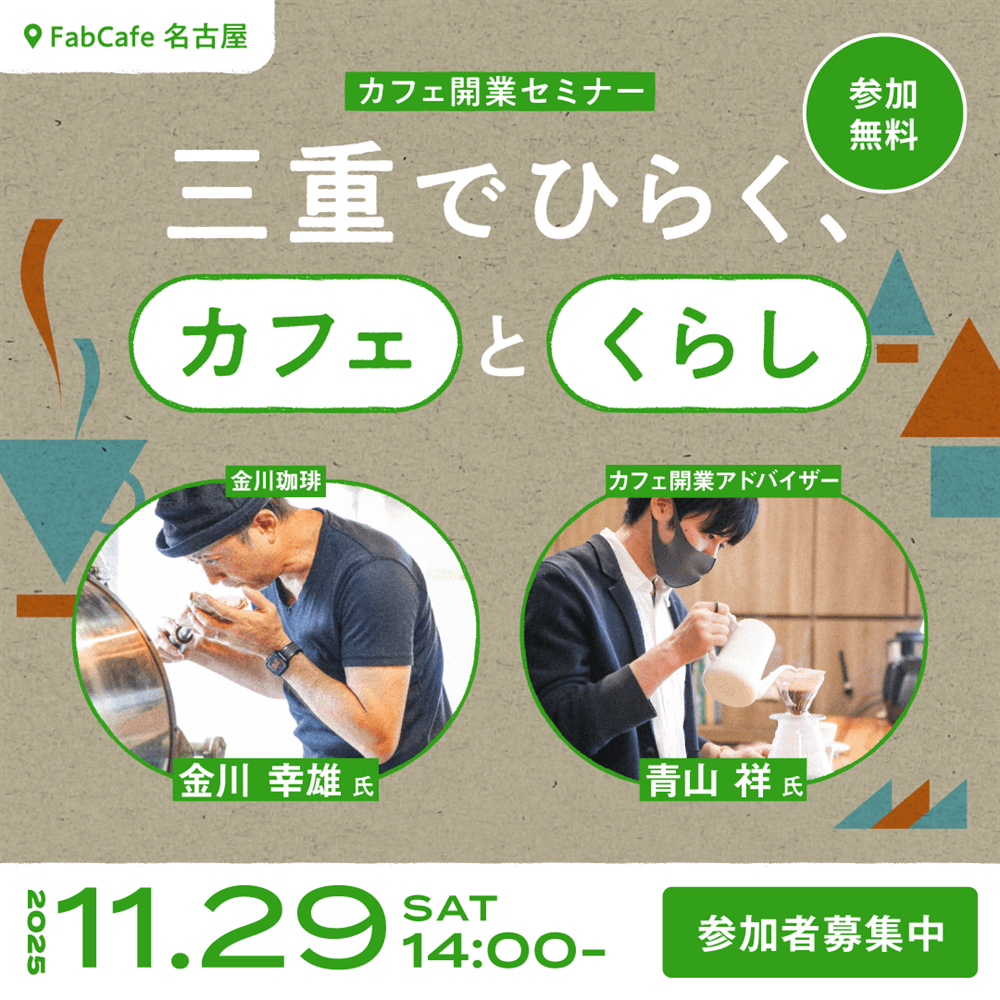

~11/28

【満席となりました】『三重でひらく、カフェと暮らし』カフェ開業セミナー in FabCafe名古屋

三重県参加費 0(無料)2025/11/11 更新 -

10/10~11/12

【ラボメンバー募集】Local Research Lab in 中津川 -地域デザインプログラム Season2-

岐阜県中津川市主催:中津川市 / 企画・運営:JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/10/16 更新 -

10/10~11/9

【ラボメンバー募集】Local Research Lab in焼津

静岡県焼津市主催:焼津市 / 企画・運営:JR東海エージェンシー参加費 02025/10/10 更新 -

11/2まで

【源流留学 in 根羽村】「いのち」が共生する森で、森と水と自分を育む旅へ

長野県 根羽村株式会社JR東海エージェンシー/協力:株式会社名鉄未来クリエイツ参加費 15,000(大人) / ¥8,000(子ども)2025/11/04 更新 -

10/20まで

【ひつじトレイン】専門家と行く世界三大ウール産地「尾州」オープンファクトリー【貸切新幹線車両】

岐阜県羽島市株式会社JR東海ツアーズ参加費 14,3002025/10/16 更新 -

~10/9

Tamaki Community Lab2025 ~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町・玉城町観光協会(事務局:JR東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/09/17 更新 -

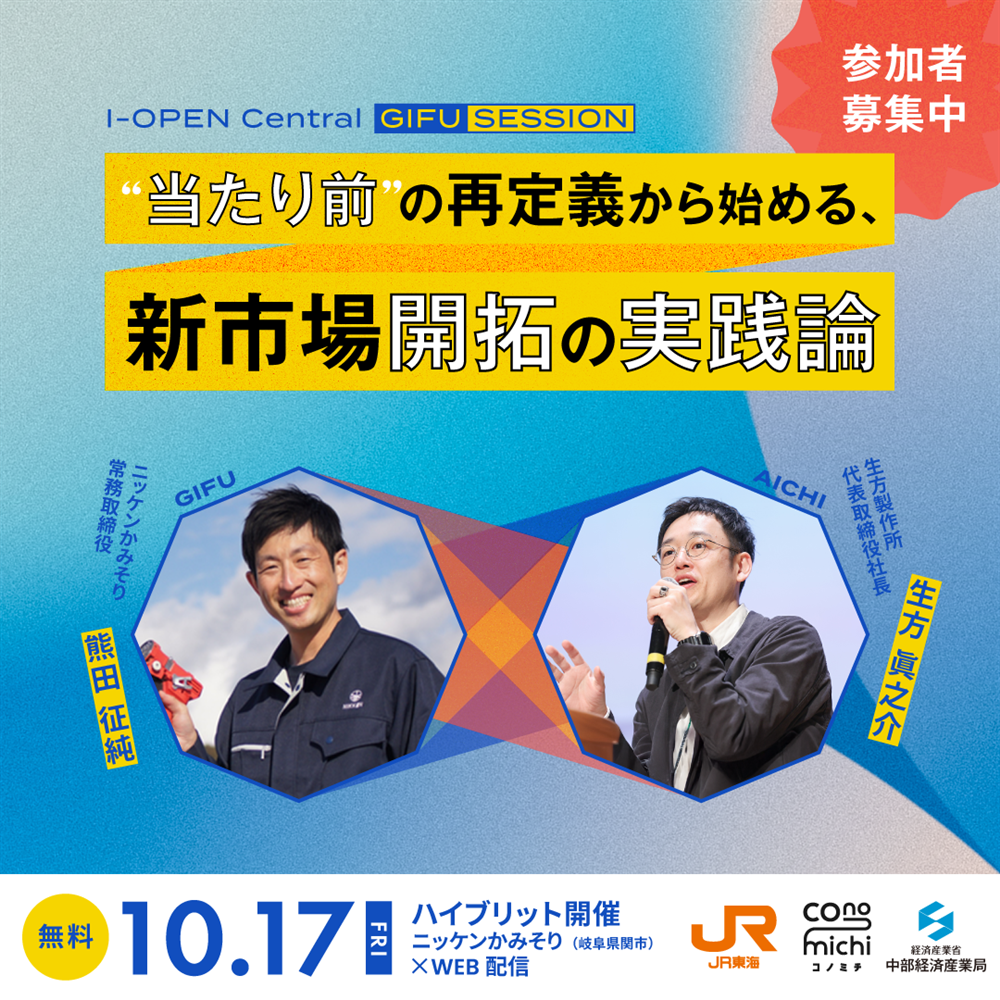

~10/10

【I-OPEN Central GIFU Session】 「当たり前」の再定義からはじめる、新市場開拓の実践論

岐阜県中部経済産業局・岐阜県参加費 02025/09/28 更新 -

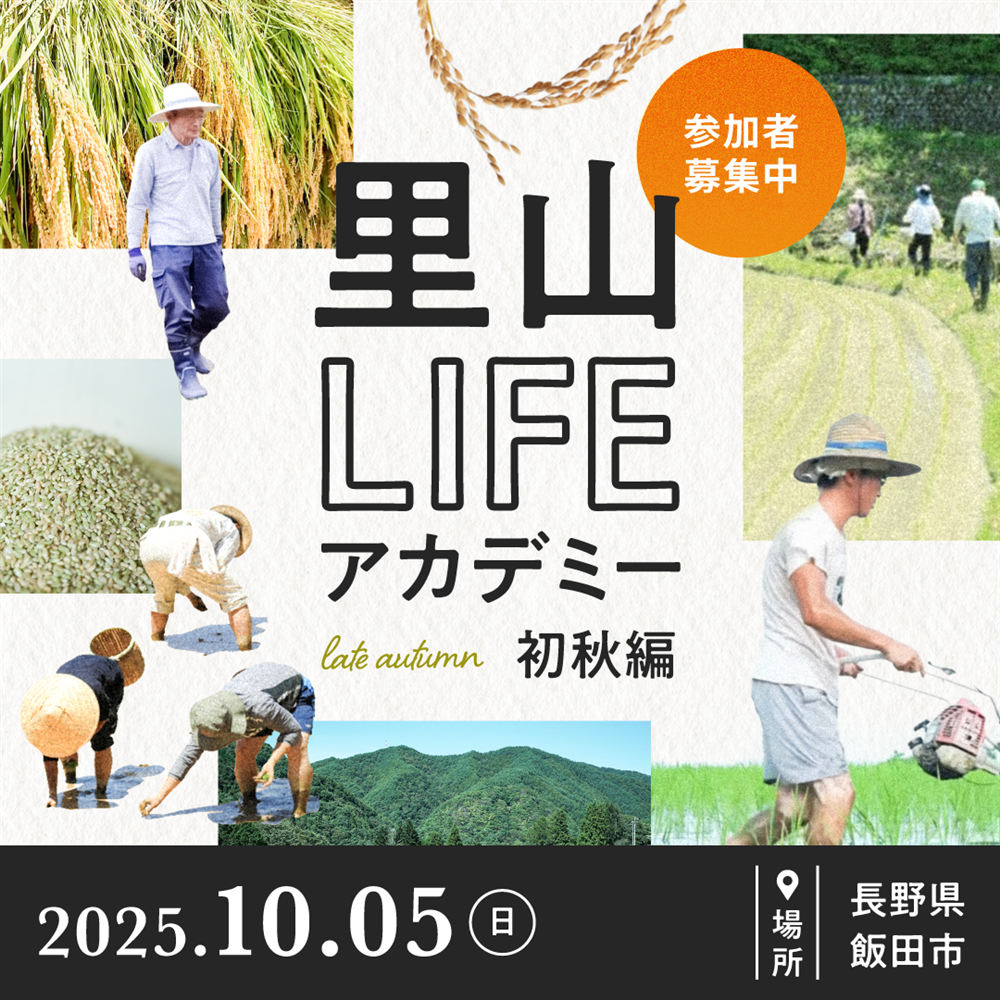

~9/30

里山LIFEアカデミー:初秋編

長野県飯田市飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 40002025/11/06 更新 -

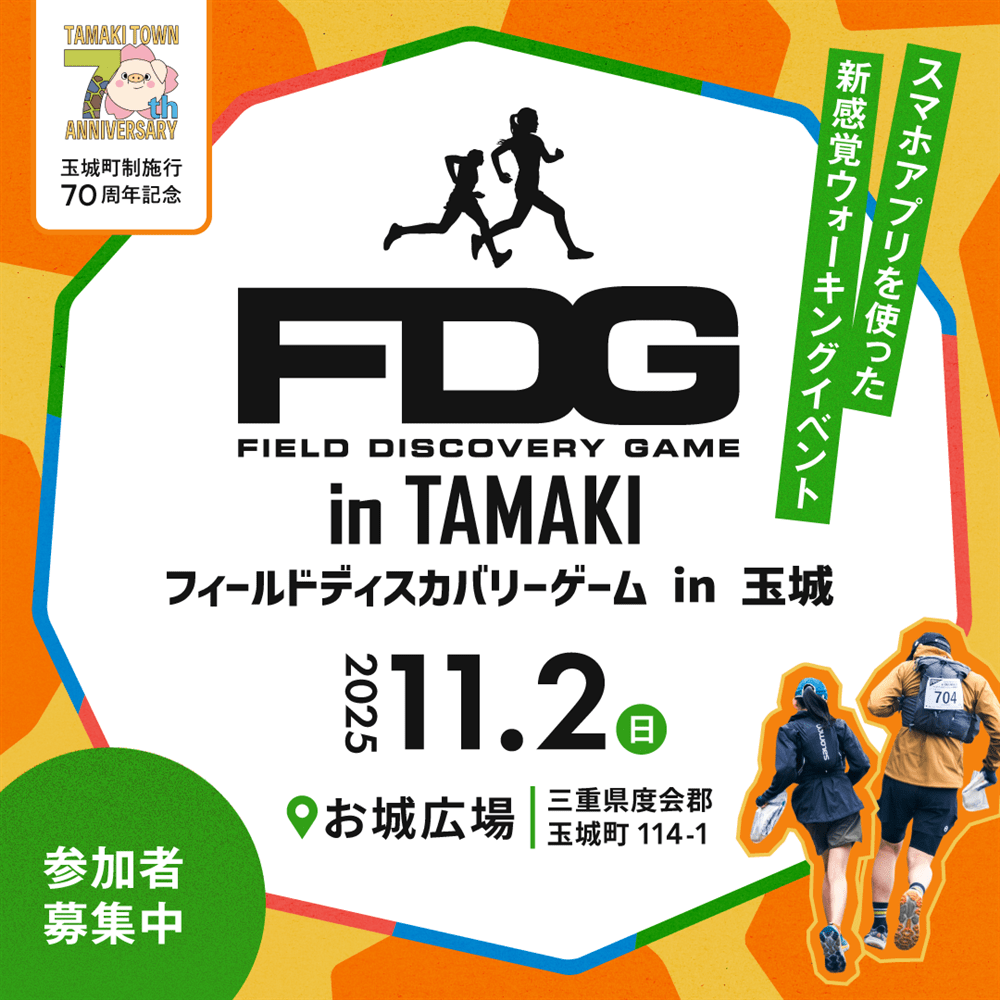

~10/31

FDG in TAMAKI~玉城町制施行70周年記念~

お城広場(三重県度会郡玉城町田丸114-1)玉城町・玉城町観光協会参加費 2,200~¥16,5002025/10/24 更新 -

~9/17

【I-OPEN Central MIE Session】 自社の”当たり前”を再定義するブランド戦略

三重県中部経済産業局 共催:三重県参加費 02025/09/24 更新 -

~9/19

「里山LIFEアカデミーin伊吹山」〜今こそ、森境地。自然との関わりから、これからの生き方を見つめ直す〜

滋賀県米原市伊吹山/オンライン米原市シティセールス課参加費 15,000円 ※早割価格:10,000円2025/09/25 更新 -

~8/29

【I-OPEN Central TOYAMA Session】 会社の未来を“編集”するブランド戦略

富山県中部経済産業局 共催:富山県参加費 0(交流会:5,000円※現地にて頂戴いたします)2025/09/01 更新 -

~8/18

【I-OPEN Central ISHIKAWA Session】工場はどこまで“メディア”になれるのか?―ブランドを表現する体験デザインの実践論―

石川県 / オンライン中部経済産業局 共催:石川県参加費 0(オプション:2,000円※現地にて頂戴いたします)2025/08/21 更新 -

~8/15

【里山LIFEアカデミーin伊吹山 特別公開Session】- 今こそ森境地 - 山の多様性から学ぶ、自然な生き方のヒント

滋賀県米原市 / オンライン米原市シティセールス課参加費 02025/08/20 更新 -

~8/24

プロゴルファーと回ろう!プロアマGOLFフェスタ

~スポーツツーリズムで地域活性化を推進~三島ゴルフ倶楽部(静岡県)株式会社JR東海エージェンシー参加費 29,800 ※プレーフィー16,000円別途2025/09/01 更新 -

7/17~8/11

Local Research Lab in 中津川 -地域デザインプログラム Season1-

岐阜県中津川市主催:中津川市 / 企画・運営:JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/08/13 更新 -

8/16まで

【源流留学 in 根羽村】親子で森と水と自分を育む旅へ。

長野県 根羽村株式会社JR東海エージェンシー/協力:株式会社名鉄未来クリエイツ参加費 11,000(大人) / ¥8,250(子ども)2025/09/01 更新 -

~7/18

【I-OPEN Central AICHI Session】技術は継ぐ、常識は超える。― クローズかオープンか?価値の再読から始める新規事業戦略 ―

愛知県中部経済産業局参加費 02025/08/06 更新 -

~6/10

里山LIFEアカデミー:初夏編

長野県飯田市飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 60002025/07/22 更新 -

4/17まで

実践・実働につながるコンセプトのつくり方

[I-OPEN Central公開企画会議]岐阜県羽島市中部経済産業局参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~3/19

「子育てに、野遊びを」農業大国に宿る、子育ての可能性

オンライン/現地併用(あつみの市 レイ)愛知県田原市参加費 無料2025/07/22 更新 -

~3/26

再読と活用から生まれる現代における宿場町の価値とは?

[Local Research Lab]岐阜県中津川市 / オンライン中津川市参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~3/5

地域でモノづくりを学び実践する。

木曽の木のモノ プロジェクト 最終発表会WeWork JR Central Towers Nagoya長野県木曽地域振興局林務課参加費 無料2025/07/22 更新 -

.png)

~3/16

都市とローカルの間で生まれるキャリアの「出島」とは?[DEJIMA Lab(仮)公開企画会議]

東京都 / オンラインJR東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

2/23まで

【地方創生の先進地域から学ぶ】conomichi local college in沼津

静岡県沼津市参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~1/14

【愛知発酵食文化セミナーVol.3】インバウンド受入現場から学ぶ

カクキュー八丁味噌中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~12/6

【愛知発酵食文化セミナーVol.2】インバウンド旅行者を知る-タイ・香港を事例として-

中部国際空港セントレア会議室R-1,R-2中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~11/15

【里山LIFEアカデミーVol.6】里山×食の実践から学ぶ“秋の味わい方”

長野県飯田市参加費 50002025/07/22 更新 -

~11/13(水)

[里山LIFEアカデミー in 伊吹山 vol.2] 山の多様性から学ぶ”自然な生き方”のヒント(伊吹山フィールドワーク)

米原市 伊吹山米原市シティセールス課参加費 20002025/07/22 更新 -

~10/31

【愛知発酵食文化セミナーVol.1】知多・西三河の発酵食と観光の可能性

岡崎ニューグランドホテル2Fふじの間中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~10/16(水)

[里山LIFEアカデミー in 伊吹山 vol.1]

山の多様性から学ぶ”自然な生き方”のヒントオンライン配信米原市シティセールス課参加費 無料2025/07/22 更新 -

8/29~10/2

Tamaki Community Lab2024 Autumn ~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町・玉城町観光協会(事務局:JR東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

8/29まで

【キャリアの学校 with LOCAL-特別公開講義vol.2-】地域プレイヤーから学ぶ「地域を巻き込むマインドセット」

なごのキャンパス・オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

8/1~10/28

FDG in 玉城~熊野古道世界遺産登録20周年記念~

お城広場(三重県度会郡玉城町田丸114-1)玉城町・玉城町観光協会参加費 2,200~¥16,5002025/07/22 更新 -

9/2まで

キャリアの学校 with LOCAL

愛知県名古屋市JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/07/22 更新 -

6/26~7/14

「和紙のまち」を巡る、夏の親子探求プログラム

岐阜県美濃市ジェイアール東海ツアーズ参加費 171,3502025/07/22 更新 -

6/26~7/14

「森の恵み」と遊ぶ、夏の親子探求プログラム

長野県根羽村ジェイアール東海ツアーズ参加費 130,3802025/07/22 更新 -

7/19 8:00まで

SHARE by WHERE in東海

愛知県名古屋市株式会社WHERE・JR東海参加費 11,0002025/07/22 更新 -

7/23まで

【キャリアの学校 with LOCAL -特別公開会議-】地域共創プロジェクト発起人が語る「サラリーマンこそ地域から学べ!」

オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

7/1~7/27

【玉城町にて開催】「フィールドディスカバリーゲーム」ワークショップ

三重県度会郡玉城町玉城町・玉城町観光協会(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

常時募集中

シェアオフィスWASITA MINOお試し利用まちごとワークタンブラー付

岐阜県美濃市みのシェアリング㈱参加費 2,2002025/07/22 更新 -

6/3~6/26

【コノミチクエスト-夏の親子探求プログラム-】無料説明会&特別公開会議

オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

6/7~6/29

【里山LIFEアカデミーVol.4】 里山×農泊の実践から学ぶ“ローカルらしい顧客体験の作り方”

長野県飯田市太陽農場/燕と土と参加費 15002025/07/22 更新 -

5/11~6/6

【里山LIFEアカデミーVol.3】里山×宿泊から学ぶ“ローカルが秘めた魅力”

オンライン配信飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

3/25~5/6

【里山LIFEアカデミーVol.2】里山×放置竹林の実践から学ぶ“自分らしい事業の始め方”

長野県飯田市NPO法人いなだに竹Links参加費 2,0002025/07/22 更新 -

オープンチャットにて決定

【LINEオープンチャット】共に移動を最発明しよう!!「新幹線貸切で何ができるか!?公開プロジェクト会議」ツアープロジェクト

東海道新幹線一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

4/11まで

【歴史文化をつなぐ旅】古刹の歴史に名を刻む 京都 安祥寺 復興プロジェクト

京都府京都市山科区御領平林町22 吉祥山宝塔院安祥寺ジェイアール東海ツアーズ参加費 100,000円(税込)2025/07/22 更新 -

-

地域バイヤー厳選良品と出会う。「好奇心が踊る、伊豆&飛騨高山フェア」をAKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿で開催!

AKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿WHERE・AKOMEYA TOKYO・JR東海参加費 02025/07/22 更新 -

3/1~3/25

【里山LIFEアカデミーVol.1】里山×マルチワークから学ぶ”自分創生”

オンライン配信飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 無料2025/07/22 更新 -

3/7まで

共に移動を最発明しよう!!「新幹線貸切で何ができるか!?公開プロジェクト会議」

東海道新幹線POTLUCK YAESU参加費 5,0002025/07/22 更新 -

2/19~2/29

日帰り版!田原の人を通して地元の幸を味わう【愛知県田原市】

愛知県田原市田原市企画課参加費 3,0002025/07/22 更新 -

2023/12/18~2024/2/12

田原の人を通して地元の幸を味わう【愛知県田原市】

愛知県田原市田原市企画課(販売者:道の駅田原めっくんはうす)参加費 宿によって値段が異なります。詳細は販売サイトをご確認ください。2025/07/22 更新 -

※延長中 12/26~1/30

Tamaki Community Lab2024~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町総務政策課(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

12/25まで

【特別公開会議】マーケティング力を身につけ、好きな地域や事業者を応援する 第2期地域バイヤープログラム

静岡県三島市・岐阜県高山市(説明会はオンライン開催)株式会社WHERE参加費 無料2025/07/22 更新 -

11/10~11/20

【 野球教室初開催!】JR東海×ミズノ 新幹線再生アルミバットプロジェクト(参加特典付)

愛知県瀬戸市東海旅客鉄道株式会社、ジェイアール東海商事株式会社、ミズノ株式会社参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

10/10~11/20

【熱い仲間が集まる場所を創る】conomichiの杜プロジェクト~竹林から始まる物語~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 3,0002025/07/22 更新 -

応募不要

【馬籠宿】地域が育む、夜のノスタルジー

岐阜県中津川市(一社)中津川市観光局参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

10/18~11/6

地域に伝わる「味噌づくり」で、身体と心に優しい体験をしませんか?

長野県飯田市南信州観光公社参加費 2,0002025/07/22 更新 -

10/10~11/8

【お手伝い仲間募集!】幅広い年代の人たちと一緒に地域活動 ~通学路に拡がる放置竹林を伐採!~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 1,0002025/07/22 更新 -

10/5-11/5

「まち歩き×地域PR」歴史と自然の町の魅力を発掘【三重県玉城町】

三重県度会郡玉城町玉城町総務政策課(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

9/15~9/27

大自然の中マロンパーク(栗園)で農業体験しませんか?

岐阜県中津川市一般社団法人 中津川観光協会参加費 3,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【山梨県中央市 ヨダファーム】

山梨県中央市藤巻(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【三重県津市 つじ農園】

三重県津市大里睦合町(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【山梨県中央市 ベーストヨトミ】

山梨県中央市(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

7/5~7/28

【夏休み企画!】竹を切る、楽しむ、味わう!~里山保全から学ぶSDGs体験プログラム~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 12,500(大人)/7,000(子ども)2025/07/22 更新 -

6/28~8/27

中津川市名産の栗を拾い、その栗を選別し、栗の皮むきも体験してみませんか?

岐阜県中津川市有限会社岩寿荘参加費 3,3002025/07/22 更新 -

6/28~8/20

オンラインで販売する木工製品の写真撮影にご協力いただける方を募集中!

岐阜県中津川市大蔵木工所参加費 02025/07/22 更新 -

~3/5

【JR東海グループ社員向け】conomichi talk vol.2~地域との共創の起こし方~

愛知県名古屋市JR東海エージェンシー参加費 20002025/07/22 更新

このページを見た方に

おすすめのインタビュー

-

自分の中に「出島」をつくる。伊那谷で再生する、あなたの好奇心

DEJIMA Lab長野県伊那谷エリア

-

地域のユニークを、ユーモアに。— アーティスト・おぐまこうきさんが語る「地域の魅力」と「作品への思い」

おぐまこうき静岡県浜松市水窪 三重県尾鷲市

-

地域住民とデジタル住民の協働でつくる新たな観光の姿

ねやねや天龍峡デジタル住民部長野県飯田市

-

地域に眠る資源を「価値」に。南信州で“食”を軸に地域を駆け回る折山さんが思い描く「誰もが安心できる場」とは?

折山尚美 ー合同会社nom 代表社員ー長野県飯田市

-

古民家との出会いから「農」×「宿泊」のマルチワークを生業に。無理なくつづくローカル起業論

中島綾平 一棟貸しの宿「燕と土と」オーナー長野県飯田市

-

地域住民と移住者によるプロジェクトで想いをカタチに

Cafe Lumière(カフェ・ルミエ)JR近江長岡駅

-

ヒト×モノ×地域のマッチングで飯田駅に笑顔を「よっしーのお芋屋さん。」

よっしー-「よっしーのお芋屋さん。」長野県飯田市

-

メンマ、竹炭、豚の飼料…。竹ビジネスを仕掛ける元船頭が語る「水の循環を守るために竹林整備」の深い理由

曽根原宗夫-NPO法人いなだに竹Links 代表理事、純国産メンマプロジェクト代表長野県飯田市

-

ちょうどいいが いちばんいい。 - 「長泉未来人」を通じた「まちのこれから」について

池田修 長泉町長/こども未来課 宍戸浩 課長静岡県長泉町

-

皆様と、安祥寺を再び人々の “心を照らす”お寺にしていきたい。

藤田瞬央住職 - 真言宗 吉祥山宝塔院 安祥寺 第六十六世京都府京都市