地域に眠る資源を「価値」に。南信州で“食”を軸に地域を駆け回る折山さんが思い描く「誰もが安心できる場」とは?

PROFILE

折山尚美 ー合同会社nom 代表社員ー

長野県飯田市

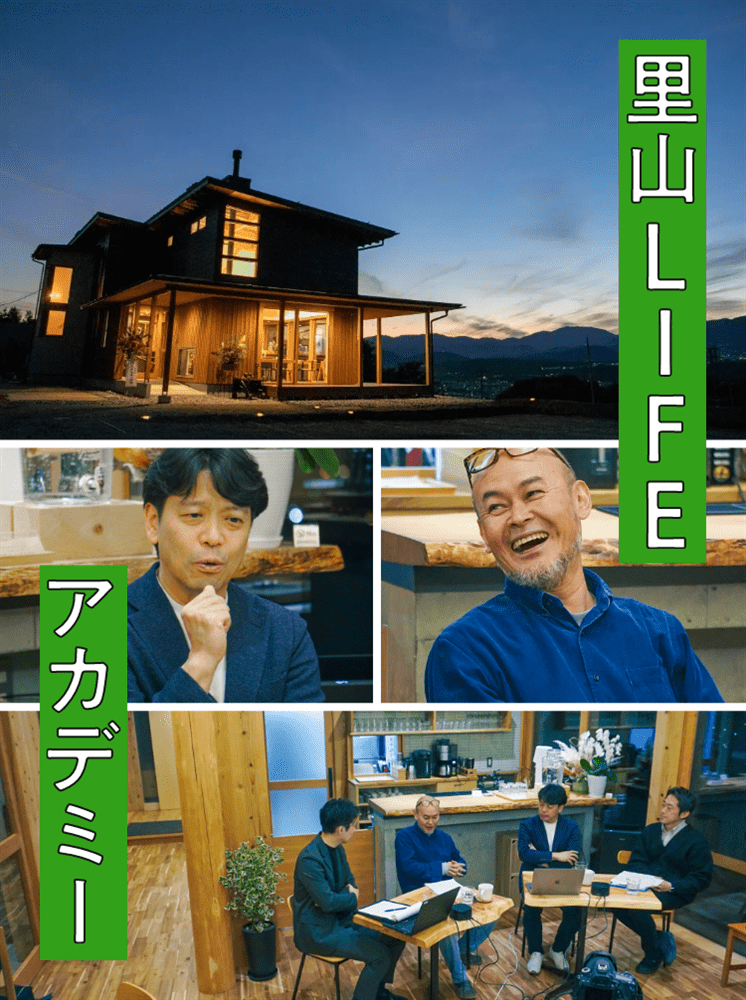

conomichiと長野県飯田市のコラボレーション企画「里山LIFEアカデミー」。10/16(水)に開催される「里山LIFEアカデミーvol.5」のオンライントークセッションでは、イタリアにて食文化に関する起業家として活躍する齋藤由佳子さんとともに、「里山」×「食の循環」を軸に、3000m級のアルプスによって囲まれた伊那谷という独自の環境で育まれた食文化を読み解き、まだ発見されていないガストロノミーの可能性についてお話しいただきます。

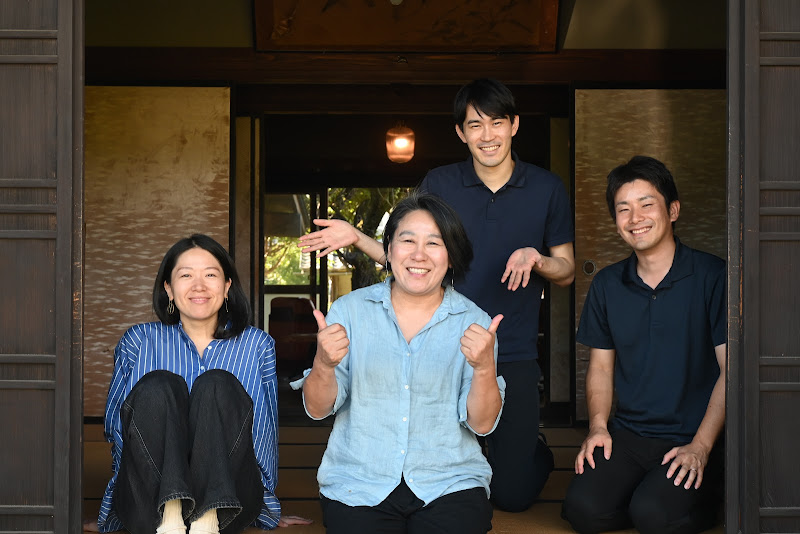

南信州で食と場づくりのキーパーソンとして知られる、折山尚美さん。地域に根を張り、外から訪ねてくる様々な人を受け入れているので、南信州出身かと思いきや、実は新潟県生まれ。

そんな折山さんは結婚を機に南信州へ移住し、10年間の病院勤めを経てカフェ&エステ「fukuume」を立ち上げたのち、飯田市内で4店舗の飲食店経営やシェアカフェ「テンリュウ堂」のプロデュース、 古民家や文化財の活用など、地域活性にまつわる幅広い活動を生み出しています。

2023年2月には「私によくて、地球にイイ」をコンセプトに掲げる 合同会社nom を設立し、「土に還る」をコンセプトに地域資源を活用した事業を展開。

ご自身でもプレイヤーとして第一線でさまざまな活動に取り組みながら、地域で挑戦したい人のサポートにも力を注いでいます。

元お土産屋だった築100年の古民家を改装し、シェアカフェ「テンリュウ堂」」としてオープン(立ち上げの経緯は こちら )。現在は別のプレイヤーに継承し、新たなスタートを切っている

そんな折山さんの取り組みの中で、10/16(水)に開催される「 里山LIFEアカデミーvol.5 」のオンライントークセッションでは、イタリアにて食文化に関する起業家として活躍する齋藤由佳子さんとともに、「里山」×「食の循環」を軸に、3000m級のアルプスによって囲まれた伊那谷という独自の環境で育まれた食文化を読み解き、まだ発見されていないガストロノミーの可能性についてお話しいただきます。

今回のインタビューではトークセッションに先立ち、折山さんが事業において大事にしている「土に還る」の背景にある想いや、飯田市をはじめとした南信州を舞台に実現させようとしているビジョンについてお聞きしました。

プロフィール:

折山尚美 合同会社nom 代表社員

新潟県に生まれ南信州に移住。病院勤務ののち、ホリスティック医療「スリランカ政府認定アーユルヴェーダインストラクター、プロフェッショナルアドバイザーオブハーブを取得。予防薬としても活用される薬草や野草など使った旅館を経営。

「土に還る」を事業の主体にし、地域資源の新しい活用提案や空き家・文化財の活用など、関係人口と地域を繋げ役を担っている 。

合言葉は「ごはんだよー」。地域コミュニティや豊かさや幸福感を食事によって表現している。その中から生まれる様々なアイデアで100年先まで描ける事業を展開する。

「人を“根本”から元気にしたい」

ー折山さんは食のお仕事や商品開発においても、薬草や野草といった「植物」を扱われることが多い印象があります。どのような経緯で植物の力に着目するようになったのでしょうか。

折山:移住してきてからは病院の事務の仕事を10年続けて、その後に自分でカフェ&エステ「fukuume」というお店をはじめました。

その頃はバリニーズエステという、インドネシアのバリ島で古くから行われている伝統的なトリートメントを提供していました。看護師さんたちは忙しくてみんな疲れていたので、そんな人たちに受けてもらえたらいいなと思って、そのスキルを学んだんです。

でも、施術した後はリラックスしてもらえても、また同じ状態になって戻ってきてしまう。「これは永遠のサブスクだな」と思って、お金をもらうのが申し訳なくなっちゃって。そういうことがきっかけで、日常的に心身をケアできるハーブの力に興味を持って、勉強するようになりました。

ー対症療法ではなく、もっと根本的なアプローチをしたかったのですね。

折山:そうしないと、こちらが全く満たされないんです。リラクゼーションでも筋肉やリンパの変化は感じられるけど、その施術が本当にその人に合っていて、改善しているのかが値としては見えなくて。

その後にインド・スリランカ発祥の伝統医療「アーユルヴェーダ(*1)」を学んで、脈診(*2)まで取れるようになりました。

そうすると脈診でどこのバランスが崩れているかをみて、施術後にそこが整ったかどうかを確認できるようになります。それで私はちょっと安心できるようになりました。

(*1)インドやスリランカの伝統的な医学で、病気の予防や健康の維持を目的とした予防医学。ヨガや呼吸法、ハーブを用いた食事療法などが取り入れられ、一人ひとりの体質に合わせたケアが重視される。

(*2)手首の脈拍の強さや速さ、拍動の状態などを観察して、身体の状態を診断する方法。

スリランカで体感した植物の力

ーアユルヴェーダを勉強しようと思ったきっかけは何だったのでしょうか。

折山:病院の事務として、人の力になろうと一生懸命働いていたんですけど、その「病院」という場所で両親を亡くしてしまったことで、西洋医学一辺倒な医療の考え方に疑問を抱くようになってしまって。自分で色々調べて、予防医学にがっと走っちゃったんですね。

実は母を亡くした数ヶ月後に、すごくお世話になったハーブの先生も亡くしていて...。先生のご主人から私に、先生の遺した文献やレシピノートとか、残っていたハーブが全部送られてきて。私が先生にとっての最後の生徒だったので、託してくれたのだと思います。そのいただいた文献の中に、アーユルヴェーダの話があったんです。

それから、まずはスリランカのアーユルヴェーダの大学病院に二週間入院して、どんな変化があるのか自分で人体実験をしてみることにしました。そこでは毎日カウンセリングを受けながら、さまざまなものが処方されるのですが、食事も含めて施術に使われるものは全部植物からできていました。お風呂に入れる植物も自分で取ってきて、すり潰したり煎じたり。ハーブやニンニクを調合して布に包んだ「ハーブボール」を蒸して、温めたものでマッサージしてくれたり。そういうものが全部その人の体調に合わせてつくられています。

ー二週間入院されてみていかがでしたか。

折山:最初の1週間はすごくきつかったです。当時の私は、母と先生を立て続けに亡くした後でボロボロでした。

そのせいか、みんながやらないような施術も色々受けました。草が入ったむず痒いお風呂に入ったり、苦い毒玉みたいなものを飲まされたり(笑)。

他のみんなは自由時間にショッピングに出かけたりしていましたが、私はベッドから動けないくらいで。目が開けられないくらい目ヤニも出たし、施術とベッドの往復でした。

それで二週間が経ってみたら、自分でもショックを受けるくらい「植物にはすごい力がある」と実感しました。化学的な薬は一切使わずに、植物の力と、あとは手技と愛情だけ。それで身体は元気になったし、「ぬるーん」と一皮剥けた感じがしました。心身だけでなく、「想い」が覚醒したような感覚でしたね。

そのときにアーユルヴェーダや植物の力を体感したので、今度はインストラクターになるためにもう一度スリランカに行きました。

でもそのときは脈診を習うところまで進めなかったので、最終的には日本で教えてもらえる場所を紹介してもらって日本で学びました。

「土に還る」。nomで大事にしていること

ーそんな経験から、折山さんの活動に植物が度々登場するようになったのですね。2023年2月には合同会社nom(以下、nom)を設立されていますが、nomではどんなことに取り組んでいくのでしょうか。

折山:nomでは地域資源を活かした事業をする100人の仲間をつくることを目指しています。1次産業から6次産業まで、全部地域の中で自分たちで完結できるようにしたいですね。それだけこの土地にはいいものがあると思うので。

会社名は「のむ」と読むのですが、これは私の名前の「尚美=naomi」からとっています。私の両親は「自分のことは二の次、三の次」というくらい、人のために動き回る人たちでした。

そんな両親をとても尊敬しているので、2人からもらった名前を大事にしたいと思ってこの名前にしました。あと、「nom」という単語には「むしゃむしゃ食べる」という意味もあって、それも可愛いなって。

ーnomでは「表現者のプロデュース」を行うとありますが、表現者とはどのような人たちなのでしょうか。

折山:たとえば大工さんでも、私が関わってる人たちはすごく芸術センスがあるんですよ。それは、この土地の風土や地域性を熟知しているからこそできる技術です。

彼らを見ていると、新建材を使って“組み立てる”大工さんと「同じ名前ではいけないのでは?」と思ってしまいます。

もし私がお世話になっている大工さんを沖縄に連れて行って、いきなり「家を建ててください」と言ってもつくれないと思うんです。

そういった大工さんや、農家さんやいろんな人たちも含めて、土地の表現者たちだなって。「技術を継承しよう」とよく言われますが、本当に継承しなくてはならないのは地域性とか人の想いとか、その土地ならではのものなんじゃないかな。

昔ながらの技術で建てられた家はごみにならないし、風土にも合っていると思います。だからnomで扱うのは、その土地の風景を繋ぐような文化財の建物や古民家が主ですね。

私が運営している、古民家を活用した民泊施設「furumachi tei」も、たとえ私が死んでも土に還る素材でできているので何も心配していません。

ーそういうところから「土に還る」というコンセプトにつながるのですね。

折山:その通りです。建物だけでなく食とかも全部なんですけど、地域の中で循環していく仕組みをつくれたらいいなと思っています。

食に関してもいろいろな課題があって、今の土壌が荒れてしまっているのは、人間が食べたものを自然に還せていないからだという考えもあるんです。

みんなが出したものを自然に還せるようになれば、すごく肥沃な土地に戻せるんですよ。

現状だと難しい部分もありますが、そういうことができるチャンスは、都市ではなく、もう地域にしか残されていないんじゃないかな。

ー建物や食材など、地域の暮らしにもともと当たり前にあったものが、改めて見直されてきている雰囲気は感じます。

折山:以前、「イヌア(INUA)」(*2)というレストランへ行ったことがあります。「ノーマ(noma)」は遠すぎるから、日本でそのお料理が食べられるのはチャンスだと思って。13品で5万円のコース料理でした。

その最後の2品が驚きで、ご飯で何が出たかというと、蜂の子ご飯だったんですよ。お店の方に聞いてみたら、伊那の蜂の子を使っているそうです。

伊那って飯田からすごく近いじゃないですか。「これを食べに5万円払って...」と、私はもうショックで(笑)。

で、最後に出たデザートのチーズケーキの周りにはカタバミの葉がついていました。そこらへんにも生えている、酸味のある草です。もう絶句でしたよ。

価値のあるものは私たちのすぐ身近にあったのに、それが見えてなかったんだなって。

nomではそういうことに目を向けられる仕組みをつくりたくて、たとえば飲み物から新しい文化をつくるようなプロジェクトもはじまっています。

秋の七草ってありますけど、あれをクラフトコーラのような飲み物にできないかなって。

この地域には渋柿の皮とか、菊芋とか、熊の骨とか、自然の資源が持つ健康効果を全財産を注ぎ込んで研究している変わったおじさんとかもいるので、そういった人たちとも協力していきたいですね。

(*2)KADOKAWA初のレストラン事業として2018年6月にオープン。「世界のベストレストラン50」で世界第1位に4度選ばれたコペンハーゲンのレストラン「ノーマ(noma)」とパートナーシップを結び話題を呼ぶ。2021年3月閉店。

つくりたいのは、かつて当たり前だった“安心”できる場

ー精力的に活動されていつもお忙しそうな折山さんですが、その情熱はどこからきているのでしょうか。

折山:私は自分のためにはそんなに頑張れないから、人のためとか、地域のためだと思って活動しています。今まで関わってくれた、私にとってお父さん、お母さんと呼べる人たちがこの土地にたくさんいるんです。嫁に来た私を受け入れてもらって、お店やいろんなことをやらせてもらって。私はその恩返しをしたいんですね。

それともう1つ、私にはみんなには見えてないビジョンが見えているんですよ。「こうなったら地域がもっとよくなる」「みんなが幸せになる」というビジョン。それが見えているから、その地域像に向かって走っています。逆に、そのビジョンが描けなくなったらやめようかなと(笑)。

ーそのビジョンが人や地域のためにもなり、折山さん自身の実現したいことでもあるんですね。

折山:そうですね。私が育った地域では人が当たり前のように、自然な形で支え合いながら暮らしていました。まさに日本の文化の象徴的な部分だったんじゃないかって今でも思っていて。私はこの場所で、そんなふるさと感のあるコミュニティをつくっていきたいなって。私は全ての人に役割があると思っているから、老人も痴呆の人も障害のある人もいて、全部抱えて集落でいいんじゃないかなと考えています。

人間って親よりも他人から言われたことの方がきくと思いません? だから、家族で育てられることって実は少ないんじゃないかな。生きていると色々と難しいことが起こるわけですが、それを近所のおばあちゃんや近所のお兄ちゃんが支えてくれていた。「コモンズ」とかかっこいい言葉を使わなくたって、そうやって些細なことで助けられてたのがコミュニティであり集落なのだと思います。そんな風に安全で安心できる場をつくっていきたいですね。

執筆:黒岩麻衣

写真・編集:北埜航太

このページを見た方に

おすすめのインタビュー

-

自分の中に「出島」をつくる。伊那谷で再生する、あなたの好奇心

DEJIMA Lab長野県伊那谷エリア

-

地域のユニークを、ユーモアに。— アーティスト・おぐまこうきさんが語る「地域の魅力」と「作品への思い」

おぐまこうき静岡県浜松市水窪 三重県尾鷲市

-

地域住民とデジタル住民の協働でつくる新たな観光の姿

ねやねや天龍峡デジタル住民部長野県飯田市

-

地域に眠る資源を「価値」に。南信州で“食”を軸に地域を駆け回る折山さんが思い描く「誰もが安心できる場」とは?

折山尚美 ー合同会社nom 代表社員ー長野県飯田市

-

古民家との出会いから「農」×「宿泊」のマルチワークを生業に。無理なくつづくローカル起業論

中島綾平 一棟貸しの宿「燕と土と」オーナー長野県飯田市

-

地域住民と移住者によるプロジェクトで想いをカタチに

Cafe Lumière(カフェ・ルミエ)JR近江長岡駅

-

ヒト×モノ×地域のマッチングで飯田駅に笑顔を「よっしーのお芋屋さん。」

よっしー-「よっしーのお芋屋さん。」長野県飯田市

-

メンマ、竹炭、豚の飼料…。竹ビジネスを仕掛ける元船頭が語る「水の循環を守るために竹林整備」の深い理由

曽根原宗夫-NPO法人いなだに竹Links 代表理事、純国産メンマプロジェクト代表長野県飯田市

-

ちょうどいいが いちばんいい。 - 「長泉未来人」を通じた「まちのこれから」について

池田修 長泉町長/こども未来課 宍戸浩 課長静岡県長泉町

-

皆様と、安祥寺を再び人々の “心を照らす”お寺にしていきたい。

藤田瞬央住職 - 真言宗 吉祥山宝塔院 安祥寺 第六十六世京都府京都市

このページを見た方に

おすすめのイベント

-

~2/11(水)

親が遊べば、子は育つ。 -渥美半島で見つける、教室では教わらない「生きる力」-

田原市文化会館 203会議室愛知県田原市参加費 無料2026/01/26 更新 -

~2/7

伊那谷リジェネラティブ会議|能動的な再生の火種を灯す

長野県飯田市飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 20002026/01/15 更新 -

~1/26(月)

Local Research Lab in 焼津 成果報告会

POTLUCK YAESU(東京ミッドタウン八重洲 5F)静岡県焼津市参加費 20002026/01/23 更新 -

~3/10

NAKATSUGAWA FUTURE DESIGN 2026

岐阜県中津川市参加費 02026/01/23 更新 -

~1/18(日)

TechGALA新幹線で名古屋へ行かないと! 【東京発 名古屋行】

愛知県参加費 12,0002025/12/26 更新 -

~12/3

【満席となりました】Tamaki Community Lab2025 ~玉城町産の新米でおむすびを作ろう!~

三重テラス(東京都・日本橋)玉城町・玉城町観光協会(事務局:JR東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/12/18 更新 -

10/16~11/21

【ゼミメンバー募集】DEJIMA Lab 伊那谷リジェネラティブゼミ

長野県伊那谷エリア主催:JR東海エージェンシー / 共催:伊那谷財団参加費 55,000円~2025/12/18 更新 -

~11/28

【満席となりました】『三重でひらく、カフェと暮らし』カフェ開業セミナー in FabCafe名古屋

三重県参加費 0(無料)2025/12/18 更新 -

10/10~11/12

【ラボメンバー募集】Local Research Lab in 中津川 -地域デザインプログラム Season2-

岐阜県中津川市主催:中津川市 / 企画・運営:JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/12/18 更新 -

10/10~11/9

【ラボメンバー募集】Local Research Lab in焼津

静岡県焼津市主催:焼津市 / 企画・運営:JR東海エージェンシー参加費 02025/12/18 更新 -

11/2まで

【源流留学 in 根羽村】「いのち」が共生する森で、森と水と自分を育む旅へ

長野県 根羽村株式会社JR東海エージェンシー/協力:株式会社名鉄未来クリエイツ参加費 15,000(大人) / ¥8,000(子ども)2025/11/04 更新 -

10/20まで

【ひつじトレイン】専門家と行く世界三大ウール産地「尾州」オープンファクトリー【貸切新幹線車両】

岐阜県羽島市株式会社JR東海ツアーズ参加費 14,3002025/10/16 更新 -

~10/9

Tamaki Community Lab2025 ~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町・玉城町観光協会(事務局:JR東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/09/17 更新 -

~10/10

【I-OPEN Central GIFU Session】 「当たり前」の再定義からはじめる、新市場開拓の実践論

岐阜県中部経済産業局・岐阜県参加費 02025/09/28 更新 -

~9/30

里山LIFEアカデミー:初秋編

長野県飯田市飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 40002025/11/06 更新 -

~10/31

FDG in TAMAKI~玉城町制施行70周年記念~

お城広場(三重県度会郡玉城町田丸114-1)玉城町・玉城町観光協会参加費 2,200~¥16,5002025/10/24 更新 -

~9/17

【I-OPEN Central MIE Session】 自社の”当たり前”を再定義するブランド戦略

三重県中部経済産業局 共催:三重県参加費 02025/09/24 更新 -

~9/19

「里山LIFEアカデミーin伊吹山」〜今こそ、森境地。自然との関わりから、これからの生き方を見つめ直す〜

滋賀県米原市伊吹山/オンライン米原市シティセールス課参加費 15,000円 ※早割価格:10,000円2025/09/25 更新 -

~8/29

【I-OPEN Central TOYAMA Session】 会社の未来を“編集”するブランド戦略

富山県中部経済産業局 共催:富山県参加費 0(交流会:5,000円※現地にて頂戴いたします)2025/09/01 更新 -

~8/18

【I-OPEN Central ISHIKAWA Session】工場はどこまで“メディア”になれるのか?―ブランドを表現する体験デザインの実践論―

石川県 / オンライン中部経済産業局 共催:石川県参加費 0(オプション:2,000円※現地にて頂戴いたします)2025/08/21 更新 -

~8/15

【里山LIFEアカデミーin伊吹山 特別公開Session】- 今こそ森境地 - 山の多様性から学ぶ、自然な生き方のヒント

滋賀県米原市 / オンライン米原市シティセールス課参加費 02025/08/20 更新 -

~8/24

プロゴルファーと回ろう!プロアマGOLFフェスタ

~スポーツツーリズムで地域活性化を推進~三島ゴルフ倶楽部(静岡県)株式会社JR東海エージェンシー参加費 29,800 ※プレーフィー16,000円別途2025/09/01 更新 -

7/17~8/11

Local Research Lab in 中津川 -地域デザインプログラム Season1-

岐阜県中津川市主催:中津川市 / 企画・運営:JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/08/13 更新 -

8/16まで

【源流留学 in 根羽村】親子で森と水と自分を育む旅へ。

長野県 根羽村株式会社JR東海エージェンシー/協力:株式会社名鉄未来クリエイツ参加費 11,000(大人) / ¥8,250(子ども)2025/09/01 更新 -

~7/18

【I-OPEN Central AICHI Session】技術は継ぐ、常識は超える。― クローズかオープンか?価値の再読から始める新規事業戦略 ―

愛知県中部経済産業局参加費 02025/08/06 更新 -

~6/10

里山LIFEアカデミー:初夏編

長野県飯田市飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 60002025/07/22 更新 -

4/17まで

実践・実働につながるコンセプトのつくり方

[I-OPEN Central公開企画会議]岐阜県羽島市中部経済産業局参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~3/19

「子育てに、野遊びを」農業大国に宿る、子育ての可能性

オンライン/現地併用(あつみの市 レイ)愛知県田原市参加費 無料2025/07/22 更新 -

~3/26

再読と活用から生まれる現代における宿場町の価値とは?

[Local Research Lab]岐阜県中津川市 / オンライン中津川市参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~3/5

地域でモノづくりを学び実践する。

木曽の木のモノ プロジェクト 最終発表会WeWork JR Central Towers Nagoya長野県木曽地域振興局林務課参加費 無料2025/07/22 更新 -

.png)

~3/16

都市とローカルの間で生まれるキャリアの「出島」とは?[DEJIMA Lab(仮)公開企画会議]

東京都 / オンラインJR東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

2/23まで

【地方創生の先進地域から学ぶ】conomichi local college in沼津

静岡県沼津市参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~1/14

【愛知発酵食文化セミナーVol.3】インバウンド受入現場から学ぶ

カクキュー八丁味噌中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~12/6

【愛知発酵食文化セミナーVol.2】インバウンド旅行者を知る-タイ・香港を事例として-

中部国際空港セントレア会議室R-1,R-2中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~11/15

【里山LIFEアカデミーVol.6】里山×食の実践から学ぶ“秋の味わい方”

長野県飯田市参加費 50002025/07/22 更新 -

~11/13(水)

[里山LIFEアカデミー in 伊吹山 vol.2] 山の多様性から学ぶ”自然な生き方”のヒント(伊吹山フィールドワーク)

米原市 伊吹山米原市シティセールス課参加費 20002025/07/22 更新 -

~10/31

【愛知発酵食文化セミナーVol.1】知多・西三河の発酵食と観光の可能性

岡崎ニューグランドホテル2Fふじの間中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~10/16(水)

[里山LIFEアカデミー in 伊吹山 vol.1]

山の多様性から学ぶ”自然な生き方”のヒントオンライン配信米原市シティセールス課参加費 無料2025/07/22 更新 -

8/29~10/2

Tamaki Community Lab2024 Autumn ~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町・玉城町観光協会(事務局:JR東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

8/29まで

【キャリアの学校 with LOCAL-特別公開講義vol.2-】地域プレイヤーから学ぶ「地域を巻き込むマインドセット」

なごのキャンパス・オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

8/1~10/28

FDG in 玉城~熊野古道世界遺産登録20周年記念~

お城広場(三重県度会郡玉城町田丸114-1)玉城町・玉城町観光協会参加費 2,200~¥16,5002025/07/22 更新 -

9/2まで

キャリアの学校 with LOCAL

愛知県名古屋市JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/07/22 更新 -

6/26~7/14

「和紙のまち」を巡る、夏の親子探求プログラム

岐阜県美濃市ジェイアール東海ツアーズ参加費 171,3502025/07/22 更新 -

6/26~7/14

「森の恵み」と遊ぶ、夏の親子探求プログラム

長野県根羽村ジェイアール東海ツアーズ参加費 130,3802025/07/22 更新 -

7/19 8:00まで

SHARE by WHERE in東海

愛知県名古屋市株式会社WHERE・JR東海参加費 11,0002025/07/22 更新 -

7/23まで

【キャリアの学校 with LOCAL -特別公開会議-】地域共創プロジェクト発起人が語る「サラリーマンこそ地域から学べ!」

オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

7/1~7/27

【玉城町にて開催】「フィールドディスカバリーゲーム」ワークショップ

三重県度会郡玉城町玉城町・玉城町観光協会(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

常時募集中

シェアオフィスWASITA MINOお試し利用まちごとワークタンブラー付

岐阜県美濃市みのシェアリング㈱参加費 2,2002025/07/22 更新 -

6/3~6/26

【コノミチクエスト-夏の親子探求プログラム-】無料説明会&特別公開会議

オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

6/7~6/29

【里山LIFEアカデミーVol.4】 里山×農泊の実践から学ぶ“ローカルらしい顧客体験の作り方”

長野県飯田市太陽農場/燕と土と参加費 15002025/07/22 更新 -

5/11~6/6

【里山LIFEアカデミーVol.3】里山×宿泊から学ぶ“ローカルが秘めた魅力”

オンライン配信飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

3/25~5/6

【里山LIFEアカデミーVol.2】里山×放置竹林の実践から学ぶ“自分らしい事業の始め方”

長野県飯田市NPO法人いなだに竹Links参加費 2,0002025/07/22 更新 -

オープンチャットにて決定

【LINEオープンチャット】共に移動を最発明しよう!!「新幹線貸切で何ができるか!?公開プロジェクト会議」ツアープロジェクト

東海道新幹線一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

4/11まで

【歴史文化をつなぐ旅】古刹の歴史に名を刻む 京都 安祥寺 復興プロジェクト

京都府京都市山科区御領平林町22 吉祥山宝塔院安祥寺ジェイアール東海ツアーズ参加費 100,000円(税込)2025/07/22 更新 -

-

地域バイヤー厳選良品と出会う。「好奇心が踊る、伊豆&飛騨高山フェア」をAKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿で開催!

AKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿WHERE・AKOMEYA TOKYO・JR東海参加費 02025/07/22 更新 -

3/1~3/25

【里山LIFEアカデミーVol.1】里山×マルチワークから学ぶ”自分創生”

オンライン配信飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 無料2025/07/22 更新 -

3/7まで

共に移動を最発明しよう!!「新幹線貸切で何ができるか!?公開プロジェクト会議」

東海道新幹線POTLUCK YAESU参加費 5,0002025/07/22 更新 -

2/19~2/29

日帰り版!田原の人を通して地元の幸を味わう【愛知県田原市】

愛知県田原市田原市企画課参加費 3,0002025/07/22 更新 -

2023/12/18~2024/2/12

田原の人を通して地元の幸を味わう【愛知県田原市】

愛知県田原市田原市企画課(販売者:道の駅田原めっくんはうす)参加費 宿によって値段が異なります。詳細は販売サイトをご確認ください。2025/07/22 更新 -

※延長中 12/26~1/30

Tamaki Community Lab2024~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町総務政策課(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

12/25まで

【特別公開会議】マーケティング力を身につけ、好きな地域や事業者を応援する 第2期地域バイヤープログラム

静岡県三島市・岐阜県高山市(説明会はオンライン開催)株式会社WHERE参加費 無料2025/07/22 更新 -

11/10~11/20

【 野球教室初開催!】JR東海×ミズノ 新幹線再生アルミバットプロジェクト(参加特典付)

愛知県瀬戸市東海旅客鉄道株式会社、ジェイアール東海商事株式会社、ミズノ株式会社参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

10/10~11/20

【熱い仲間が集まる場所を創る】conomichiの杜プロジェクト~竹林から始まる物語~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 3,0002025/07/22 更新 -

応募不要

【馬籠宿】地域が育む、夜のノスタルジー

岐阜県中津川市(一社)中津川市観光局参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

10/18~11/6

地域に伝わる「味噌づくり」で、身体と心に優しい体験をしませんか?

長野県飯田市南信州観光公社参加費 2,0002025/07/22 更新 -

10/10~11/8

【お手伝い仲間募集!】幅広い年代の人たちと一緒に地域活動 ~通学路に拡がる放置竹林を伐採!~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 1,0002025/07/22 更新 -

10/5-11/5

「まち歩き×地域PR」歴史と自然の町の魅力を発掘【三重県玉城町】

三重県度会郡玉城町玉城町総務政策課(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

9/15~9/27

大自然の中マロンパーク(栗園)で農業体験しませんか?

岐阜県中津川市一般社団法人 中津川観光協会参加費 3,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【山梨県中央市 ヨダファーム】

山梨県中央市藤巻(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【三重県津市 つじ農園】

三重県津市大里睦合町(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【山梨県中央市 ベーストヨトミ】

山梨県中央市(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

7/5~7/28

【夏休み企画!】竹を切る、楽しむ、味わう!~里山保全から学ぶSDGs体験プログラム~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 12,500(大人)/7,000(子ども)2025/07/22 更新 -

6/28~8/27

中津川市名産の栗を拾い、その栗を選別し、栗の皮むきも体験してみませんか?

岐阜県中津川市有限会社岩寿荘参加費 3,3002025/07/22 更新 -

6/28~8/20

オンラインで販売する木工製品の写真撮影にご協力いただける方を募集中!

岐阜県中津川市大蔵木工所参加費 02025/07/22 更新 -

~3/5

【JR東海グループ社員向け】conomichi talk vol.2~地域との共創の起こし方~

愛知県名古屋市JR東海エージェンシー参加費 20002025/07/22 更新

このページを見た方に

おすすめの取り組みレポート

-

REPORT

人の癒しと自然の再生が調和する。「物語の宝庫」伊吹山で探る、人と森のちょうどいい関わり方【Vol.1特別公開Sessionレポート】

滋賀県米原市米原市シティセールス課2026/01/19 更新 -

REPORT

足元の「暮らし直し」から始まる、自然と循環した生き方。伊那谷・イタリアの実践者たちによる里山ガストロノミーとは?【Vol.1初夏編イベントレポート】

長野県飯田市2025/10/22 更新 -

REPORT

再読と活用から生まれる現代における宿場町の価値とは?第1回「Local Research Lab」開催レポート

岐阜県中津川市2025/10/19 更新 -

REPORT

マイプロジェクトが自然と立ち上がってくる「出島」を作るには?

探求的語らいから生まれた「火種会議」というネクストアクション東京都 / オンラインJR東海エージェンシー2025/07/01 更新 -

REPORT

地域と出会い、地域に貢献する。デジタルアートをその証とするためのアーティストによるフィールドワークレポート

静岡県2025/05/22 更新 -

REPORT

地方創生の先進地域から学ぶ【conomichi local college in沼津】

静岡県沼津市2025/05/22 更新 -

REPORT

商品が溢れる時代だからこそ、文脈の編集が大切になる【vol.05イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

森と人との関係性をどう作り出していくか。木のモノの可能性を探る【vol.04イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

聞く、観る、ひたすら出す。発散と集束を繰り返すワーク【vol.03イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.3】名古屋駅で米原の魅力を体感する3日間

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

素材のチカラをみつける、ゼロイチでない商品開発【vol.02イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

地域のモノづくりのはじめ方 - 地場産業の現場をめぐり、素材を探る。-

【Day1イベントレポート】長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.1】知多・西三河の発酵食と観光の可能性

愛知県岡崎市2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.3】インバウンド受入現場から学ぶを開催

愛知県岡崎市2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.2】インバウンド旅行者を知る-タイ・香港を事例として-を開催

愛知県2025/05/22 更新 -

REPORT

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.2】伊吹山フィールドワーク 山の多様性から学ぶ“自然な生き方のヒント”

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

草を喰み、土を飲み、野生に還る。足元の植物を見つめ直して、日常の外側へ。【Vol.6イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.1】山の多様性から学ぶ”自然な生き方のヒント”

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

【前編】駅の可能性をみんなで考える(さかさま不動産・たじみDMO・JR東海)

岐阜県多治見市2025/05/22 更新 -

REPORT

【後編】駅の可能性をみんなで考える(さかさま不動産・たじみDMO・JR東海)

岐阜県多治見市2025/05/22 更新 -

REPORT

なぜいま「土」なのか?世界と日本の地域に学ぶ、“足もと”にある豊かな生き方【vol.5イベントレポート】

オンライン配信2025/05/22 更新 -

REPORT

地域を巻き込むマインドセットは「足を運ぶこと」から始まる!【キャリアの学校 with LOCAL 特別公開会議 vol.2】

愛知県名古屋市2025/05/22 更新 -

REPORT

地域✖️自分✖️資源✖️ストーリー、唯一無二の宿づくり【Vol.4イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

サラリーマンこそ地域から学べ!地域との共創は「会社」ではなく「自分」主語ではじまる【キャリアの学校 with LOCAL 特別公開会議】

東京都JR東海エージェンシー2025/05/22 更新 -

REPORT

ローカルでこそ成功する宿の共通点とは?風土や文化、人とのつながりがカギに【Vol.3イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

苅って、剥いで、茹でる。竹の達人から五感で学ぶ、美味しい国産メンマの作り方。【Vol.2イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

【Vol.1イベントレポート】楽しいから、つづく。人も集まる。「地方創生の前に“自分創生”」と実践者が語るわけ

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

レポート

【コノミチクエスト】長野県根羽村の森、名古屋駅に持ってきました!

長野県根羽村長野県根羽村2025/05/22 更新 -

レポート

【地域バイヤープログラム】飛騨高山でみつけた地域の魅力

岐阜県高山市WHERE・JR東海・AKOMEYA TOKYO2025/05/22 更新 -

レポート

【地域バイヤープログラム】事業者の想いにふれる、静岡県三島市での濃厚な二日間。

静岡県三島市WHERE・JR東海・AKOMEYA TOKYO2025/05/22 更新 -

レポート

山林文化を活用した持続可能な観光を考える

岐阜県中津川市(一社)岐阜県中津川市2025/05/22 更新 -

レポート

玉城町でのまち歩きのワークショップに参加して(町内参加者)

三重県玉城町三重県玉城町2025/05/22 更新 -

レポート

中津川市名産「栗」拾い農業体験

岐阜県中津川市一般社団法人 中津川市観光局(運営:有限会社 岩寿荘)2025/05/22 更新 -

レポート

1泊2日で飯田の放置竹林と向き合う

長野県飯田市南信州観光公社(運営:いなだに竹Links)2025/05/22 更新 -

レポート

靴職人に出会う イタリアンレザーを使ったバブーシュ作り

岐阜県美濃市まちごとシェアオフィスWASITA MINO/ワシタ ミノ(運営:みのシェアリング株式会社)2025/05/22 更新