【愛知発酵食文化セミナーVol.1】知多・西三河の発酵食と観光の可能性

- 日 程

- 11/7

- 場 所

- 愛知県岡崎市

INDEX

- 2026年アジアパラ競技大会に向けて愛知の発酵文化を世界へ

- モノではなくコトで伝えられるのが観光の魅力

- 「世界中の人に酒蔵でキラキラお酒を酌み交わしてもらいたい。」-澤田酒造の取り組み

- 生産者、メーカー、料理人が一丸となり、日本の味覚に影響を与えた南三河の食文化を国内外へ発信

- 参加者と登壇者のキャッチボールが生まれたパネルディスカッション

2024年5月に愛知県「発酵食文化」振興協議会が設立され、2026年のアジアパラ競技大会に向けて愛知県の発酵文化を伝えようと盛り上がりを見せている愛知県。

各地で発酵関係のイベントやセミナーが開催される中、11月7日に岡崎市内のホテルで「第1回知多・西三河の発酵食と観光の可能性を探るセミナー」が開催されました(主催:中部運輸局)。

醸造蔵、観光協会、交通機関、飲食店、料理教室主宰者など、多岐にわたる分野の方々総勢70名ほどが出席されました。

2026年アジアパラ競技大会に向けて愛知の発酵文化を世界へ

左:中部運輸局観光部国際観光課 次長住田嘉治さん 右:中部運輸局観光部国際観光課 清水麻里さん

「2024年5月に愛知県発酵食文化振興協議会が設立され、県を挙げて国内外に愛知県の発酵の魅力を発信しようという取り組みが各所で始まっています。今回の全3回のセミナーでは、2026年に開催されるアジアパラ競技大会に向けてアジア圏からのインバウンド旅行者の受け入れ態勢を整えるため、受け入れ先となる方々の機運を高めていくことを目的としています。」

今回の中部運輸局の発酵食文化を活用したインバウンド促進及び受入環境整備実証事業では、①インバウンドに関する様々な調査、②機運醸成に係るセミナーの開催、③モニターツアーの実施という3点を軸として進めていきます。今回開催されたセミナーは「②機運醸成」の一環。このセミナーを皮きりに、第2回(12/11)、第3回(1/20)でさらにインバウンド受け入れの具体案を参加者と共に探っていきます。

モノではなくコトで伝えられるのが観光の魅力

さて、ここからがセミナー本番。まずは、愛知の酒と発酵をコンテンツにしたガイド育成事業を手掛けるStay Aichi共同代表の吉田さき子さんから「愛知の発酵と観光の可能性」についてお話いただきました。

Stay Aichi(ステイあいち)共同代表 吉田さき子 さん

販店に約30年勤め日本酒、ワイン、他の酒類、全国の食品類のバイヤーを経験。店頭での接客や販売手法が書籍に取り上げられる。病をきっかけに発酵に目覚め、探求と情報発信のため起業後、独立。Stay Aichiとして酒と発酵食をコンテンツにしたガイド育成事業をスタート。愛知県発酵食文化振興協議会有識者/国際唎酒師(英語) https://www.stayaichi.jp /

約30年酒販店業務に携わり、愛知の素晴らしい発酵食文化を伝えるためにできることを模索し続けてきた吉田さん。観光にその糸口を見つけ「愛知×発酵×観光」の意義を伝え続けてきました。吉田さんは「対面で接点が増え、人との関わりが増えるほど、値段ではなく目の前にある価値とともに購入します。そしてそれを生みだせる一つの手段が『観光』なんです」と、観光業と消費の関係から話がスタート。店頭に並んでいるだけでは買わないけれど、蔵に行ったりマルシェで見つけて人と交流すると、つい買いたくなる、あの気持ちですよね。 実際に蔵を巡り、見て・触れて・味わって・香りを感じることで商品が単なるモノではなく思い出というコトに変換されるのが旅(観光)の醍醐味でもあります。

吉田さんの話では、訪日外国人の数や観光収益の具体的な数値がありつつも、人間の脳の構造と購買意欲や行動原理など、様々な切り口から観光資源としての愛知の発酵についてお話いただきました。

「世界中の人に酒蔵でキラキラお酒を酌み交わしてもらいたい。」-澤田酒造の取り組み

続いて、実際にインバウンドの受け入れに関して準備を進めている常滑市の酒蔵「澤田酒造」さんの取り組み事例紹介。

澤田酒造株式会社代表取締役 澤田薫 さん

1848年創業。愛知県常滑市で170年以上の歴史を持つ酒蔵の6代目。代表銘柄「白老」を中心に、伝統的な酒造りを守りつつ、地元の酒米「若水」などを用いた地産地消を推進。経営理念「五方よし」を掲げ、地域貢献と持続可能な酒造りに取り組む。コロナ禍や火災などの困難を乗り越え、伝統と革新の両立を図る。 https://hakurou.com/

澤田酒造は創業1848年。常滑市で176年に渡り日本酒を造りつづけている酒蔵です。中部国際空港から車で15~20分ほどの距離にあり、空港に降り立った旅行者には便利な立地であることが一つの強みであると言う澤田さん。

「澤田酒造では2km先にある山からこんこんと出る湧水を蔵まで引き入れています。武豊層と東海層群と呼ばれる地層が豊かな水を育み、常滑焼の原料として利用され、かつてはその焼物で酒が運ばれていきました。こうした土地と蔵との関わりを伝えることは国内外どちらの方にも喜んでいただけます。」

澤田酒造さんでは40年ほど前から一般の人の酒蔵見学を始めています。酒造りをしない時期には落語の会や講演会、マルシェなどを開催したり、ガストロノミーを目的とした海外からの発酵ツーリズムを受け入れたりするなど、積極的に国内外の方を迎え入れてきました。

写真:澤田社長の幼馴染が経営するフレンチレストラン「ルクリューズ」のシェフを呼び知多半島のガストロノミーツアーを開催。澤田酒造の酒粕を食べて育った地元の牛や豚のお肉や卵農家、魚屋などが集まり、旅行者と生産者が交流を深めた。

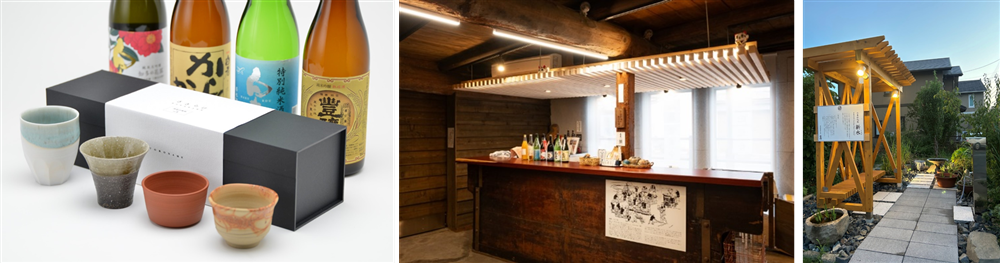

一方で、これまでは酒蔵見学を「日本酒という商品を販売するためのサービスの一環」として捉え無料で受け入れてきたところを、「より日本酒を楽しむための体験の販売」と捉え直し、数年前から準備をしてきました。2024年には飲食スペースを整え、酒蔵見学を試飲付きの有料見学に切り替えました。さらにプレミアムな酒蔵体験として始めたのが、常滑焼の作家4名による酒器で日本酒を飲み比べることができるプラン。プロのテイスターに監修を依頼し、形や薄さ、お酒が口に入るまでの流れ方までこだわりぬいた酒器だそうです。酒蔵見学は日本語と英語の両方で対応できるよう体制を整えています。

他にも、補助金などを利用してトイレや直売所を整備したり、角打ちスペースを設けるなど蔵に訪れた方が快適で楽しく過ごせるよう施設を進化させています。蔵の二階には展示スペースを設け、創業時からの記録や試験場があった時の顕微鏡を設置するなどして、澤田酒造だけではなく知多半島全体の酒造りについても知ることができるように整えてきました。

また、地元への貢献として整えたのが仕込み水を自由に汲むことができる水汲み場。毎年小さな鰻が遡上するほどきれいな水です。江戸時代から24時間止まることなく流れ続けている水を地域に開放し、山と海の豊かさを感じてもらうと共に防災の備蓄水(ローリングストック)として活用してもらうことを始めています。

写真:薫酒・爽酒・醇酒・熟酒の4つの日本酒のタイプに合わせて作られた酒器「ささらけ」。すべて常滑焼の作家による作品で、地元とのつながりを感じることができる。

そもそも、澤田酒造が海外の方の受け入れをしようと思ったのは、2019年に中部運輸局が主催したセミナーがきっかけ。セミナーからのご縁で多くの人に助言をもらいながら海外向けのコンテンツ作りに着手したそうです。その甲斐があり澤田酒造では少しずつ、海外特にアジア圏からの来訪者が増えてきました。

海外の方との接点が増える中、澤田さんは

「愛知県には発酵食と観光の観点からも多くの事業者と連携を図り、地域の経済が発展していく可能性がたくさん眠っていると思います。私たちは小さな事業者ではありますが、170年の歴史と共に日本の食文化を代表する酒造りを続けていきたいと思っています。

私が目指すのは、酒蔵に国内外からたくさん人が集まり、みんなが笑顔でお酒を酌み交わしてキラキラ喜んでいる、そんなイメージです。そしてそれは世の中が平和でないと実現しません。なので、私たちは日本酒の文化を通して日本の豊かさを再認識し、平和でみんなが美味しいお酒を呑んで喜べるようなことを追求していきたいと思っています。」

と発表を締めくくりました。

生産者、メーカー、料理人が一丸となり、日本の味覚に影響を与えた南三河の食文化を国内外へ発信

続いての発表者は碧南市にある「小伴天はなれ 一灯」の料理長・長田勇久さん。実家である「小伴天」は、一色町が近いため鰻があり、店の隣にたまり醤油蔵、その隣にみりん蔵があったところから鰻屋として創業し、2024年で102年となる老舗です。そのはなれとして、知多・三河地方の豊かな生産者を照らす一つの灯となりたいと、「一灯」を構えています。

日本料理「一灯」店主 長田勇久 さん

「小伴天」代表取締役社長。東京の老舗名店「つきぢ田村」で修行後、「おもてなしの心と料理を通して、南三河の食文化を伝え、お客様と生産者様が交流し活性化していく、一つの灯りとなりたい」と2015年に「一灯」をオープン。地元愛知の新鮮な魚介や伝統野菜を活かし、発酵調味料を取り入れた料理が人気。平成30年度地産地消等優良活動表彰農林水産大臣賞受賞。「小伴天」 https://kobanten.jp/ 「一灯」 https://kobanten.jp/ittou/ (両店とも 2019 年東海地区ミシュランガイドに掲載。)

そんな中で生産者とのつながりから今年の6月に一般社団法人南三河食文化研究会を発足。行政区分として西三河・東三河という表現はありますが、南三河という区分はありません。南三河と名付けたには理由がありました。

「私の店がある碧南市は西三河に属しますが、海に面しているので海産物が豊富だったり味醂をはじめとする醸造文化が盛んだったりするので、食文化は海沿いの文化なんです。知多半島を含め、三河湾に面しているところは食文化が近いのでそれをまとめて南三河と(勝手に)呼んでいます。海側ではシラスやちりめんじゃこが獲れて、魚の佃煮を作るけれど、同じ西三河でも山の方に行くと五平餅やそばが食文化として根付いているので海側とは異なります。食材も使う調味料も変わってきますね。そうして見た時に、食品や発酵関係の友人と一緒に海側の発酵食文化を伝えていこうとして作ったのが(一社)南三河食文化研究会です。

日本人は甘じょっぱいものが好きですよね?それにも歴史的背景があって、知多半島から酢や味醂などが江戸に運ばれていった時に、三河の人も一緒に行ってるんですよ。彼らが好んで食べていたたまりと砂糖の甘じょっぱい味、つまりは南三河の食文化が江戸に広まり、全国各地に何らかの影響を与えたという話もあります。」

南三河食文化研究会には豆味噌蔵、 味醂蔵、白醤油蔵、日本酒蔵などの醸造家を始め、豆腐屋や麺屋、佃煮屋、料理人が所属していて、生産者~メーカー~料理と一連の流れが作れることが魅力のひとつ。今は団体として発足したばかりで実際に活動していくのはこれからとのことでしたが、今後一つの団体として行事に参加し、南三河の食文化を伝えていく予定だそうです。

まだ団体としての発足前ではあるものの、外国人シェフがツアーで東海エリアに訪れた時にも研究会メンバーが勢ぞろいでした。シェフたちには実際にどのように作られているのかを見て、蔵元さんの話を聞いてそれぞれの味見をしてもらった後に、では実際に料理になった時にどうなるか?を体験してもらったそうです。

写真:「言葉は通じなくても料理で通じます。彼らの笑顔を見てもらったら、喜んでもらっていることがわかりますよね」と長田さん。

そうした経験を何度か重ねていくうちに、長田さんはやはり、現場を見て周りの空気を感じてから日本の料理を食べることが「みんなで一緒にできる体験」であり、愛知県ならではの価値を提供できると実感してきたそうです。碧南市は市内だけでも多くの蔵があり、常滑にある澤田酒造さんにも車で30分ほどで行ける利便性があります。見るだけ、食べるだけではない様々な体験をしてもらえることが強みになっていきます。その時に提供すべきはやはり郷土料理だと長田さんは続けます。

「郷土料理というのは、都会の料理ではなくローカルな料理です。地域の食材を地域の調味料で味付けをしたものですが、最近はあまり郷土料理が家庭では作られなくなってきました。愛知県の郷土料理に箱寿司がありますが、昔はこれがごちそうでした。ちょっとした集まりの時に箱の中にご飯とそれぞれに味付けをした具をのせて蓋で押して作ります。前の日に作っておけば、当日箱寿司を持っていって切り分けるだけだし、それをお土産で親戚に渡すということもしていました。

今はお寿司屋さんのテイクアウトで手軽に手に入るので、家庭で作られることはあまりなくなってしまいました。あとは作るのが面倒くさいという理由で。ただ、子どもたちにとってはご馳走だし、地域の食文化なので、歴史的背景を含めて料理人が伝えていくことも一つの責任かなと思い活動しています。」

長田さんからは愛知の郷土食にはどのようなものがあるのか、それぞれの特長と愛知の発酵調味料との関係などもお話いただきました。南三河食文化研究会は、生産者やメーカー、料理人ではなくても誰でも入会を受け付けています。様々な分野の方がつながり、伝えていくことを目指しています。

南三河食文化研究会

参加者と登壇者のキャッチボールが生まれたパネルディスカッション

3名の話を終えた後は休憩をはさみ、パネルディスカッションへ。今回開催したセミナーの大きな目的の一つは「集まった方々で積極的に交流していただくこと」でした。そのため、パネルディスカッションでは第一部のように聞くだけではなく、会場から集められた質問に答えるという形をとりました。また、第二部の後半では4名ずつのグループに分かれ、意見交換もしていただきました。

質問① 「インバウンド外国人受け入れをするにあたって最初に行ったことは何ですか?それから、海外のお客様を呼び込む取り組みをまず何したらいいのか具体的に聞けたら嬉しいです。」

澤田さん:インバウンドの方を受け入れるのにあたって最初に行ったことは、中部運輸局さんが主催のセミナーに参加したことです。海外の方が喜ぶコンテンツを出していき、それを専門家の方に見てもらってということを繰り返して創り上げていきました。まだ自分たちからインバウンド受け入れのための発信をして直接来ていただけていて成功しているというわけではなく、スタートしたばかりです。

うちに来られるための中継点となってくださっている方は料理人もしくは料理教室の先生が多いです。あとは、セントレア空港が近いのでホテルにチラシを置いていただき、来ていただいていることもあります。

長田さん:私の所は「外国の人と一緒に行くけどいい?」と言われ、「一緒に来る方が言葉を話せるならいいよ」という感じで受け入れています。積極的に受け入れるために自ら取り組んでいることはまだありません。

吉田さん:お2人のお話からすると、一灯さんを紹介する誰かがいて、そこからお蔵やお店に到達しているので、誰か紹介者がいるというコトですよね。その情報のタッチポイントを誰がどこにどれだけ置くかということが非常に重要かと思います。今回アジア圏が課題になっていますよね。では、アジアの方々はどこでどのように情報を取っているかに関しては第二回目の時にお話がありますので、お楽しみにしていただければと思います。

質問②「海外への発信はしているのでしょうか?また外国語対応はどのようにしているんでしょうか?ガイドや表示、見学ツアーなどはどのように発信していらっしゃいますか?

澤田さん:それほど多くはできていませんが、何気ない酒蔵の風景や仕込みの風景をインスタグラムで英語と日本語の2ヶ国で発信しています。それから言語の対応ですが、酒蔵見学ツアーは私が英語でご案内をします。スタッフも2名ほど英語が話せる者がいるので、お店に来た方の説明や試飲対応はスタッフがやってくれます。英語以外の言語対応はまだ難しいですが、多言語による商品説明の表示等は現在作成中です。

見学ツアーに関しては、今の所海外への発信ではなくリクルートさんやじゃらんさんのプランに載せて国内向けに発信していくことを考えています。まずは日本の方々に対しての経験値を積みながら外国の方への対応に横展開していくつもりです。やること自体は大きくは変わらないので内容をブラッシュアップしていき、伝え方を工夫していこうと思います。

吉田さん:長田さんは基本的に通訳の方がいらっしゃるとのことでしたが、それでも直接海外の方から話しかけられたりすることもあるかと思います。そうした時のコミュニケーションを取る工夫は何かありますか?

長田さん:私の場合は英語は通じなくても料理は通じるんですよね。通訳さんありきの所はありますが、食材や調味料を見せて「こんな風にこの調味料を使っています」とか「今はこの季節だからこの料理を出しています」とか、なるべくこの地ならでは、日本ならではのことを伝えるようにしています。そういう風にすると、背景とか成り立ちとかを良くわかってくれるんですよね。なんとなくだったとしても、それを聞くのが楽しいと言ってくださいます。

あとはうちでは土鍋をお客様の所にもっていって、目の前で蓋を開けて炊き立てのご飯をお見せしています。そうしたライブ感を含めて楽しんでもらえるように演出しています。

吉田さん:そういう工夫があると、日本の日常はこういう風なんだとか、日本料理ってこんな風に出てくるんだというがわかりやすいですよね。澤田さんの方ではコミュニケーションにおける工夫はありますか?

澤田さん:お酒の作り方で難しいことを聞かれる時があります。でも、そもそも日本人でも日本酒の作り方を全部理解できる人は少ないのに、外国の方に全部説明しても前提条件が違うし通じるのか?と思う時があります。そうした場合はあまり難しいことは伝えずわかりやすくさらっとお伝えして、想いを伝えるという感じでやっています。

コミュニケーションで言うと、長田さんは料理で伝えられているように、酒蔵の場合はお酒を呑んでもらうのが一番ですね。そこがファーストステップのコミュニケーションだと思っています。その時に、日本酒の香りとか味わいを伝えるための英語表現は理解しながらお話しています。

吉田さん:なるほど。つまり、日本酒のスペックや製法といったものは、プロの方々は気になるだろうけれども、それよりも味わっていただくことがまず大事だということですね。それでその中から出てきた疑問とか、香りの表現とか、そういったことに対して答えられるぐらいの準備をされてきたんですね。

質問③「外国の方々を酒蔵見学に受け入れる時のルールはどんなことがありますか?観光ツアー受入の場合のリスクはありますか?」

澤田さん:酒蔵見学の受け入れで見学者の方にお願いしているのは納豆を食べてこないでくださいとか、非常に香りが影響しますので、あまり香りの強い香水や整髪料・洗剤を避けてくださいということですね。見学に来られる際はそれらをお伝えすると、話のきっかけにもなるのでいいと思います。ただ、お店に入って試飲する程度でしたらそこまで気にしていません。

観光ツアーに関しては皆様マナーよく見学してくださっているので、今まで海外の方を受け入れてリスクと感じたことはありません。逆に、国内の団体さんで勝手に色々触られてしまったことはありますが…。あとは、いつまでに受付でいつまでにキャンセル可能かなど、やり取りをする相手とのキャンセル規約の工夫は必要だと思っています。

長田さん:私は外国の方とトラブルになったことは無いですね。京都で料亭を構えている友人から聞いた話ですが、天ぷら屋に来たのに小麦が食べられないとか甲殻アレルギーがあるとかを店に来てから知るといったことがあったそうです。それは事前のコミュニケーションの問題ですが、そうしたことが結構あるそうです。

私もビーガンとかハラルなど食習慣や宗教上の理由などがある場合はその辺のところをよく聞いてから対応ができるかどうかを判断します。

質問④「一灯さんのように愛知県の飲食店に地元の蔵元の発酵調味料をアピールしてもらうためにはどういった取組をすると良いでしょうか?」

長田さん:蔵元さんや生産者さんとのコミュニケーションが重要ですね。私の所ではこの地域をPRするために店先に使用している調味料を飾っていますし、それによってお客様と話すきっかけになるからやっていることです。皆さん地元の食材とか何かしら使ってはいると思いますが、店によってそれをウリにしていきたい人と見せたくない人がいると思うので、店次第ですかね。

質問⑤「食文化を伝えるのは日本人とインバウンドどちらが大切だと思いますか?」

澤田さん:やはり日本人が自国の文化を理解してこそと思うので、日本人と言わせていただきます。日本の人たちが日本酒を再認識して未来につながっていくといいなと思っています。

長田さん:10年前に和食がユネスコの世界文化遺産に登録されましたが、あれは当時「このまま食の欧米化が進むと和食を食べなくなってしまう」という危機感からです。その結果どうなったかと言うと、海外に和食レストランがものすごく増えました。「和食は季節感があり、発酵というものを使って体に良いものだ」というイメージもあって、結構海外では人気があります。日本に行った経験がなくて、日本人も全く関係ないのに和食を謳っている寿司とか天ぷらなどのレストランも多いですが。

かたや日本はどうか?ですけど、やっぱり1度海外の方に注目してもらって「向こうが和食が良いって言ってるから日本の方々も見直そうよ」という流れかなと。日本人にPRするのも大切だし、海外で和食ブームを起こして、あえて日本人に改めて和食の良さに気づいてもらうという、両方が必要かなと思ってます。

質問⑥「これだけ愛知中部の発酵文化が盛り上がってきているのに、全国的、また世界的にはまだまだ認知されていない最大の理由は何だと思いますか?」

澤田さん:愛知県が協議会を作ってまだ半年しか経っていませんし、愛知県の中でもまだまだ知らない方がいるので、世界に伝わるにはまだ時間がかかると思います。最大の理由は、おそらく愛知県民があまり愛知の食文化に対して興味関心が低く、産業としてベースにありながらあまり大切だと思われていないからじゃないかなと思っています。なので、このことをきっかけに単にブームで終わらせるのではなく、これを機に今後永続して100年200年に続く愛知の発酵醸造文化をみんなで守って高めていきましょう!というのが今日こうしたセミナーが開催されている意味だと認識しています。

長田さん:豆味噌とかたまり醤油とか自分たちの食文化って身近で当たり前すぎるんですよね。日常で当たり前であって、ちっともご馳走ではない。よそから人が来た時に招待するような料理ではないと思っている。いわゆるケ(日常)の文化ですよね。これはおそらく、どの地域に行っても同じ現象があると思います。

以前、仲間がB1グランプリに出店しようとなった時「とりめし※」の案が出ました。そうしたら、メンバーの一人が「あんなもん人に提供する料理じゃなくて、うちで食うもんだろ」という意見が出たそうです。でも、最終的にとりめしにしたら大ヒットしたみたいです。

今後はそうした日常(ケ)の料理をガストロノミーや美食の切り口からもう少し外に発信するための料理にしていく必要があるのかもしれませんね。そうしていくのもみんなの協力があってこそなので、これからの課題にしていこうと思います。

※薄くスライスした成鶏(廃鶏)をたまり醤油と砂糖、鶏脂で水を使わずに味をつけ、炊いたご飯と混ぜ合わせる高浜市の郷土料理。

会場からの質疑応答を終えた後は、参加者さん同士で最後の質問に対してのグループトークをしていただきました。その中で出てきた意見は「地元の人が愛知の食文化について知らない・魅力的だと思っていないこと」や「一部の人しか愛知の発酵を盛り上げようとしていなくて、町全体で取り組んでいかないと文化として残っていかない」「様々な組織が立ち上がっているが、ひとつの方向性をもって取り組んでいけていない現状がある」など。短い時間の中だったので解決策よりも課題の洗い出しとなったグループが多かったですが、皆さん活発に意見を交換されていました。

セミナー終了後のアンケートでは、

「伝統文化工芸体験型コンテンツとの連携をどうするかの課題の発見やガイドとしての学びを深めることができましたがさらに探求して学んでいきたいです。」

「やはりインバウンドというニーズが愛知にあるのだなという事がより認識できましたので、今後インバウンドを取り入れられるように積極的に行動したいと思いました。」

「見て、聴いて、食すを弊社オリジナルで行えるよう企画立てます。」

「観光客の受入についての期待や課題を共有してこの地域ならではの旅行企画に活かしていきたいと思います。」

「先ずは発酵文化の事をより一層学び、 地域の方々の誇りになるように伝えて行きたいと思います。」

など、ご感想をいただきました。第2回のセミナーではタイ・香港を事例として「インバウンド旅行者を知る」をテーマに開催いたします。

conomichiでは

【conomichi(コノミチ)】は、

「co(「共に」を意味する接頭辞)」と「michi(未知・道)」を組み合わせた造語です。

訪れる人と地域が未知なる道を一緒に歩んで元気になっていく、「この道」の先の未知なる価値を共に創り地域に新たな人や想いを運ぶ、そんな姿から名付けました。

今まで知らなかった場所へ出かけて、その地域の風土や歴史・文化にふれ、その地域の人々と共に何かを生み出すこと。そこには好奇心を満たしてくれる体験があふれています。

地域で頑張るプレイヤーの、一風変わったコンテンツの数々。

まずは気軽に参加してみませんか?

このページを見た方に

おすすめの取り組みレポート

-

REPORT

再読と活用から生まれる現代における宿場町の価値とは?第1回「Local Research Lab」開催レポート

岐阜県中津川市2025/10/19 更新 -

REPORT

マイプロジェクトが自然と立ち上がってくる「出島」を作るには?

探求的語らいから生まれた「火種会議」というネクストアクション東京都 / オンラインJR東海エージェンシー2025/07/01 更新 -

REPORT

地域と出会い、地域に貢献する。デジタルアートをその証とするためのアーティストによるフィールドワークレポート

静岡県2025/05/22 更新 -

REPORT

地方創生の先進地域から学ぶ【conomichi local college in沼津】

静岡県沼津市2025/05/22 更新 -

REPORT

商品が溢れる時代だからこそ、文脈の編集が大切になる【vol.05イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

森と人との関係性をどう作り出していくか。木のモノの可能性を探る【vol.04イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

聞く、観る、ひたすら出す。発散と集束を繰り返すワーク【vol.03イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.3】名古屋駅で米原の魅力を体感する3日間

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

素材のチカラをみつける、ゼロイチでない商品開発【vol.02イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

地域のモノづくりのはじめ方 - 地場産業の現場をめぐり、素材を探る。-

【Day1イベントレポート】長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.1】知多・西三河の発酵食と観光の可能性

愛知県岡崎市2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.3】インバウンド受入現場から学ぶを開催

愛知県岡崎市2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.2】インバウンド旅行者を知る-タイ・香港を事例として-を開催

愛知県2025/05/22 更新 -

REPORT

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.2】伊吹山フィールドワーク 山の多様性から学ぶ“自然な生き方のヒント”

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

草を喰み、土を飲み、野生に還る。足元の植物を見つめ直して、日常の外側へ。【Vol.6イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.1】山の多様性から学ぶ”自然な生き方のヒント”

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

【前編】駅の可能性をみんなで考える(さかさま不動産・たじみDMO・JR東海)

岐阜県多治見市2025/05/22 更新 -

REPORT

【後編】駅の可能性をみんなで考える(さかさま不動産・たじみDMO・JR東海)

岐阜県多治見市2025/05/22 更新 -

REPORT

なぜいま「土」なのか?世界と日本の地域に学ぶ、“足もと”にある豊かな生き方【vol.5イベントレポート】

オンライン配信2025/05/22 更新 -

REPORT

地域を巻き込むマインドセットは「足を運ぶこと」から始まる!【キャリアの学校 with LOCAL 特別公開会議 vol.2】

愛知県名古屋市2025/05/22 更新 -

REPORT

地域✖️自分✖️資源✖️ストーリー、唯一無二の宿づくり【Vol.4イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

サラリーマンこそ地域から学べ!地域との共創は「会社」ではなく「自分」主語ではじまる【キャリアの学校 with LOCAL 特別公開会議】

東京都JR東海エージェンシー2025/05/22 更新 -

REPORT

ローカルでこそ成功する宿の共通点とは?風土や文化、人とのつながりがカギに【Vol.3イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

苅って、剥いで、茹でる。竹の達人から五感で学ぶ、美味しい国産メンマの作り方。【Vol.2イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

【Vol.1イベントレポート】楽しいから、つづく。人も集まる。「地方創生の前に“自分創生”」と実践者が語るわけ

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

レポート

【コノミチクエスト】長野県根羽村の森、名古屋駅に持ってきました!

長野県根羽村長野県根羽村2025/05/22 更新 -

レポート

【地域バイヤープログラム】飛騨高山でみつけた地域の魅力

岐阜県高山市WHERE・JR東海・AKOMEYA TOKYO2025/05/22 更新 -

レポート

【地域バイヤープログラム】事業者の想いにふれる、静岡県三島市での濃厚な二日間。

静岡県三島市WHERE・JR東海・AKOMEYA TOKYO2025/05/22 更新 -

レポート

山林文化を活用した持続可能な観光を考える

岐阜県中津川市(一社)岐阜県中津川市2025/05/22 更新 -

レポート

玉城町でのまち歩きのワークショップに参加して(町内参加者)

三重県玉城町三重県玉城町2025/05/22 更新 -

レポート

中津川市名産「栗」拾い農業体験

岐阜県中津川市一般社団法人 中津川市観光局(運営:有限会社 岩寿荘)2025/05/22 更新 -

レポート

1泊2日で飯田の放置竹林と向き合う

長野県飯田市南信州観光公社(運営:いなだに竹Links)2025/05/22 更新 -

レポート

靴職人に出会う イタリアンレザーを使ったバブーシュ作り

岐阜県美濃市まちごとシェアオフィスWASITA MINO/ワシタ ミノ(運営:みのシェアリング株式会社)2025/05/22 更新

このページを見た方に

おすすめのイベント

-

10/16~11/14

【ゼミメンバー募集】DEJIMA Lab 伊那谷リジェネラティブゼミ

長野県伊那谷エリア主催:JR東海エージェンシー / 共催:伊那谷財団参加費 55,000円~2025/10/19 更新 -

10/10~11/12

【ラボメンバー募集】Local Research Lab in 中津川 -地域デザインプログラム Season2-

岐阜県中津川市主催:中津川市 / 企画・運営:JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/10/16 更新 -

10/10~11/9

【ラボメンバー募集】Local Research Lab in焼津

静岡県焼津市主催:焼津市 / 企画・運営:JR東海エージェンシー参加費 02025/10/10 更新 -

11/2まで

【源流留学 in 根羽村】「いのち」が共生する森で、森と水と自分を育む旅へ

長野県 根羽村株式会社JR東海エージェンシー/協力:株式会社名鉄未来クリエイツ参加費 15,000(大人) / ¥8,000(子ども)2025/10/10 更新 -

10/20まで

【ひつじトレイン】専門家と行く世界三大ウール産地「尾州」オープンファクトリー【貸切新幹線車両】

岐阜県羽島市株式会社JR東海ツアーズ参加費 14,3002025/10/16 更新 -

~10/9

Tamaki Community Lab2025 ~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町・玉城町観光協会(事務局:JR東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/09/17 更新 -

~10/10

【I-OPEN Central GIFU Session】 「当たり前」の再定義からはじめる、新市場開拓の実践論

岐阜県中部経済産業局・岐阜県参加費 02025/09/28 更新 -

~9/30

里山LIFEアカデミー:初秋編

長野県飯田市飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 40002025/09/19 更新 -

~10/24

FDG in TAMAKI~玉城町制施行70周年記念~

お城広場(三重県度会郡玉城町田丸114-1)玉城町・玉城町観光協会参加費 2,200~¥16,5002025/08/28 更新 -

~9/17

【I-OPEN Central MIE Session】 自社の”当たり前”を再定義するブランド戦略

三重県中部経済産業局 共催:三重県参加費 02025/09/24 更新 -

~9/19

「里山LIFEアカデミーin伊吹山」〜今こそ、森境地。自然との関わりから、これからの生き方を見つめ直す〜

滋賀県米原市伊吹山/オンライン米原市シティセールス課参加費 15,000円 ※早割価格:10,000円2025/09/25 更新 -

~8/29

【I-OPEN Central TOYAMA Session】 会社の未来を“編集”するブランド戦略

富山県中部経済産業局 共催:富山県参加費 0(交流会:5,000円※現地にて頂戴いたします)2025/09/01 更新 -

~8/18

【I-OPEN Central ISHIKAWA Session】工場はどこまで“メディア”になれるのか?―ブランドを表現する体験デザインの実践論―

石川県 / オンライン中部経済産業局 共催:石川県参加費 0(オプション:2,000円※現地にて頂戴いたします)2025/08/21 更新 -

~8/15

【里山LIFEアカデミーin伊吹山 特別公開Session】- 今こそ森境地 - 山の多様性から学ぶ、自然な生き方のヒント

滋賀県米原市 / オンライン米原市シティセールス課参加費 02025/08/20 更新 -

~8/24

プロゴルファーと回ろう!プロアマGOLFフェスタ

~スポーツツーリズムで地域活性化を推進~三島ゴルフ倶楽部(静岡県)株式会社JR東海エージェンシー参加費 29,800 ※プレーフィー16,000円別途2025/09/01 更新 -

7/17~8/11

Local Research Lab in 中津川 -地域デザインプログラム Season1-

岐阜県中津川市主催:中津川市 / 企画・運営:JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/08/13 更新 -

8/16まで

【源流留学 in 根羽村】親子で森と水と自分を育む旅へ。

長野県 根羽村株式会社JR東海エージェンシー/協力:株式会社名鉄未来クリエイツ参加費 11,000(大人) / ¥8,250(子ども)2025/09/01 更新 -

~7/18

【I-OPEN Central AICHI Session】技術は継ぐ、常識は超える。― クローズかオープンか?価値の再読から始める新規事業戦略 ―

愛知県中部経済産業局参加費 02025/08/06 更新 -

~6/10

里山LIFEアカデミー:初夏編

長野県飯田市飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 60002025/07/22 更新 -

4/17まで

実践・実働につながるコンセプトのつくり方

[I-OPEN Central公開企画会議]岐阜県羽島市中部経済産業局参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~3/19

「子育てに、野遊びを」農業大国に宿る、子育ての可能性

オンライン/現地併用(あつみの市 レイ)愛知県田原市参加費 無料2025/07/22 更新 -

~3/26

再読と活用から生まれる現代における宿場町の価値とは?

[Local Research Lab]岐阜県中津川市 / オンライン中津川市参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~3/5

地域でモノづくりを学び実践する。

木曽の木のモノ プロジェクト 最終発表会WeWork JR Central Towers Nagoya長野県木曽地域振興局林務課参加費 無料2025/07/22 更新 -

.png)

~3/16

都市とローカルの間で生まれるキャリアの「出島」とは?[DEJIMA Lab(仮)公開企画会議]

東京都 / オンラインJR東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

2/23まで

【地方創生の先進地域から学ぶ】conomichi local college in沼津

静岡県沼津市参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~1/14

【愛知発酵食文化セミナーVol.3】インバウンド受入現場から学ぶ

カクキュー八丁味噌中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~12/6

【愛知発酵食文化セミナーVol.2】インバウンド旅行者を知る-タイ・香港を事例として-

中部国際空港セントレア会議室R-1,R-2中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~11/15

【里山LIFEアカデミーVol.6】里山×食の実践から学ぶ“秋の味わい方”

長野県飯田市参加費 50002025/07/22 更新 -

~11/13(水)

[里山LIFEアカデミー in 伊吹山 vol.2] 山の多様性から学ぶ”自然な生き方”のヒント(伊吹山フィールドワーク)

米原市 伊吹山米原市シティセールス課参加費 20002025/07/22 更新 -

~10/31

【愛知発酵食文化セミナーVol.1】知多・西三河の発酵食と観光の可能性

岡崎ニューグランドホテル2Fふじの間中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~10/16(水)

[里山LIFEアカデミー in 伊吹山 vol.1]

山の多様性から学ぶ”自然な生き方”のヒントオンライン配信米原市シティセールス課参加費 無料2025/07/22 更新 -

8/29~10/2

Tamaki Community Lab2024 Autumn ~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町・玉城町観光協会(事務局:JR東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

8/29まで

【キャリアの学校 with LOCAL-特別公開講義vol.2-】地域プレイヤーから学ぶ「地域を巻き込むマインドセット」

なごのキャンパス・オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

8/1~10/28

FDG in 玉城~熊野古道世界遺産登録20周年記念~

お城広場(三重県度会郡玉城町田丸114-1)玉城町・玉城町観光協会参加費 2,200~¥16,5002025/07/22 更新 -

9/2まで

キャリアの学校 with LOCAL

愛知県名古屋市JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/07/22 更新 -

6/26~7/14

「和紙のまち」を巡る、夏の親子探求プログラム

岐阜県美濃市ジェイアール東海ツアーズ参加費 171,3502025/07/22 更新 -

6/26~7/14

「森の恵み」と遊ぶ、夏の親子探求プログラム

長野県根羽村ジェイアール東海ツアーズ参加費 130,3802025/07/22 更新 -

7/19 8:00まで

SHARE by WHERE in東海

愛知県名古屋市株式会社WHERE・JR東海参加費 11,0002025/07/22 更新 -

7/23まで

【キャリアの学校 with LOCAL -特別公開会議-】地域共創プロジェクト発起人が語る「サラリーマンこそ地域から学べ!」

オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

7/1~7/27

【玉城町にて開催】「フィールドディスカバリーゲーム」ワークショップ

三重県度会郡玉城町玉城町・玉城町観光協会(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

常時募集中

シェアオフィスWASITA MINOお試し利用まちごとワークタンブラー付

岐阜県美濃市みのシェアリング㈱参加費 2,2002025/07/22 更新 -

6/3~6/26

【コノミチクエスト-夏の親子探求プログラム-】無料説明会&特別公開会議

オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

6/7~6/29

【里山LIFEアカデミーVol.4】 里山×農泊の実践から学ぶ“ローカルらしい顧客体験の作り方”

長野県飯田市太陽農場/燕と土と参加費 15002025/07/22 更新 -

5/11~6/6

【里山LIFEアカデミーVol.3】里山×宿泊から学ぶ“ローカルが秘めた魅力”

オンライン配信飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

3/25~5/6

【里山LIFEアカデミーVol.2】里山×放置竹林の実践から学ぶ“自分らしい事業の始め方”

長野県飯田市NPO法人いなだに竹Links参加費 2,0002025/07/22 更新 -

オープンチャットにて決定

【LINEオープンチャット】共に移動を最発明しよう!!「新幹線貸切で何ができるか!?公開プロジェクト会議」ツアープロジェクト

東海道新幹線一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

4/11まで

【歴史文化をつなぐ旅】古刹の歴史に名を刻む 京都 安祥寺 復興プロジェクト

京都府京都市山科区御領平林町22 吉祥山宝塔院安祥寺ジェイアール東海ツアーズ参加費 100,000円(税込)2025/07/22 更新 -

-

地域バイヤー厳選良品と出会う。「好奇心が踊る、伊豆&飛騨高山フェア」をAKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿で開催!

AKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿WHERE・AKOMEYA TOKYO・JR東海参加費 02025/07/22 更新 -

3/1~3/25

【里山LIFEアカデミーVol.1】里山×マルチワークから学ぶ”自分創生”

オンライン配信飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 無料2025/07/22 更新 -

3/7まで

共に移動を最発明しよう!!「新幹線貸切で何ができるか!?公開プロジェクト会議」

東海道新幹線POTLUCK YAESU参加費 5,0002025/07/22 更新 -

2/19~2/29

日帰り版!田原の人を通して地元の幸を味わう【愛知県田原市】

愛知県田原市田原市企画課参加費 3,0002025/07/22 更新 -

2023/12/18~2024/2/12

田原の人を通して地元の幸を味わう【愛知県田原市】

愛知県田原市田原市企画課(販売者:道の駅田原めっくんはうす)参加費 宿によって値段が異なります。詳細は販売サイトをご確認ください。2025/07/22 更新 -

※延長中 12/26~1/30

Tamaki Community Lab2024~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町総務政策課(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

12/25まで

【特別公開会議】マーケティング力を身につけ、好きな地域や事業者を応援する 第2期地域バイヤープログラム

静岡県三島市・岐阜県高山市(説明会はオンライン開催)株式会社WHERE参加費 無料2025/07/22 更新 -

11/10~11/20

【 野球教室初開催!】JR東海×ミズノ 新幹線再生アルミバットプロジェクト(参加特典付)

愛知県瀬戸市東海旅客鉄道株式会社、ジェイアール東海商事株式会社、ミズノ株式会社参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

10/10~11/20

【熱い仲間が集まる場所を創る】conomichiの杜プロジェクト~竹林から始まる物語~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 3,0002025/07/22 更新 -

応募不要

【馬籠宿】地域が育む、夜のノスタルジー

岐阜県中津川市(一社)中津川市観光局参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

10/18~11/6

地域に伝わる「味噌づくり」で、身体と心に優しい体験をしませんか?

長野県飯田市南信州観光公社参加費 2,0002025/07/22 更新 -

10/10~11/8

【お手伝い仲間募集!】幅広い年代の人たちと一緒に地域活動 ~通学路に拡がる放置竹林を伐採!~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 1,0002025/07/22 更新 -

10/5-11/5

「まち歩き×地域PR」歴史と自然の町の魅力を発掘【三重県玉城町】

三重県度会郡玉城町玉城町総務政策課(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

9/15~9/27

大自然の中マロンパーク(栗園)で農業体験しませんか?

岐阜県中津川市一般社団法人 中津川観光協会参加費 3,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【山梨県中央市 ヨダファーム】

山梨県中央市藤巻(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【三重県津市 つじ農園】

三重県津市大里睦合町(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【山梨県中央市 ベーストヨトミ】

山梨県中央市(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

7/5~7/28

【夏休み企画!】竹を切る、楽しむ、味わう!~里山保全から学ぶSDGs体験プログラム~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 12,500(大人)/7,000(子ども)2025/07/22 更新 -

6/28~8/27

中津川市名産の栗を拾い、その栗を選別し、栗の皮むきも体験してみませんか?

岐阜県中津川市有限会社岩寿荘参加費 3,3002025/07/22 更新 -

6/28~8/20

オンラインで販売する木工製品の写真撮影にご協力いただける方を募集中!

岐阜県中津川市大蔵木工所参加費 02025/07/22 更新 -

~3/5

【JR東海グループ社員向け】conomichi talk vol.2~地域との共創の起こし方~

愛知県名古屋市JR東海エージェンシー参加費 20002025/07/22 更新

このページを見た方に

おすすめのインタビュー

-

自分の中に「出島」をつくる。伊那谷で再生する、あなたの好奇心

DEJIMA Lab長野県伊那谷エリア

-

地域のユニークを、ユーモアに。— アーティスト・おぐまこうきさんが語る「地域の魅力」と「作品への思い」

おぐまこうき静岡県浜松市水窪 三重県尾鷲市

-

地域住民とデジタル住民の協働でつくる新たな観光の姿

ねやねや天龍峡デジタル住民部長野県飯田市

-

地域に眠る資源を「価値」に。南信州で“食”を軸に地域を駆け回る折山さんが思い描く「誰もが安心できる場」とは?

折山尚美 ー合同会社nom 代表社員ー長野県飯田市

-

古民家との出会いから「農」×「宿泊」のマルチワークを生業に。無理なくつづくローカル起業論

中島綾平 一棟貸しの宿「燕と土と」オーナー長野県飯田市

-

地域住民と移住者によるプロジェクトで想いをカタチに

Cafe Lumière(カフェ・ルミエ)JR近江長岡駅

-

ヒト×モノ×地域のマッチングで飯田駅に笑顔を「よっしーのお芋屋さん。」

よっしー-「よっしーのお芋屋さん。」長野県飯田市

-

メンマ、竹炭、豚の飼料…。竹ビジネスを仕掛ける元船頭が語る「水の循環を守るために竹林整備」の深い理由

曽根原宗夫-NPO法人いなだに竹Links 代表理事、純国産メンマプロジェクト代表長野県飯田市

-

ちょうどいいが いちばんいい。 - 「長泉未来人」を通じた「まちのこれから」について

池田修 長泉町長/こども未来課 宍戸浩 課長静岡県長泉町

-

皆様と、安祥寺を再び人々の “心を照らす”お寺にしていきたい。

藤田瞬央住職 - 真言宗 吉祥山宝塔院 安祥寺 第六十六世京都府京都市