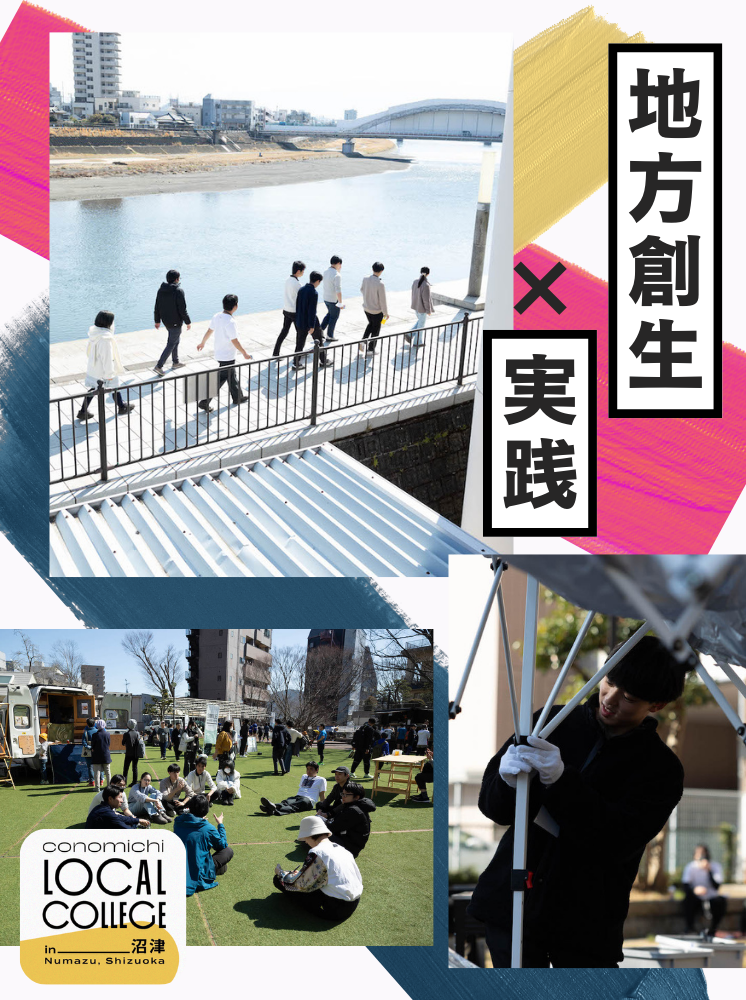

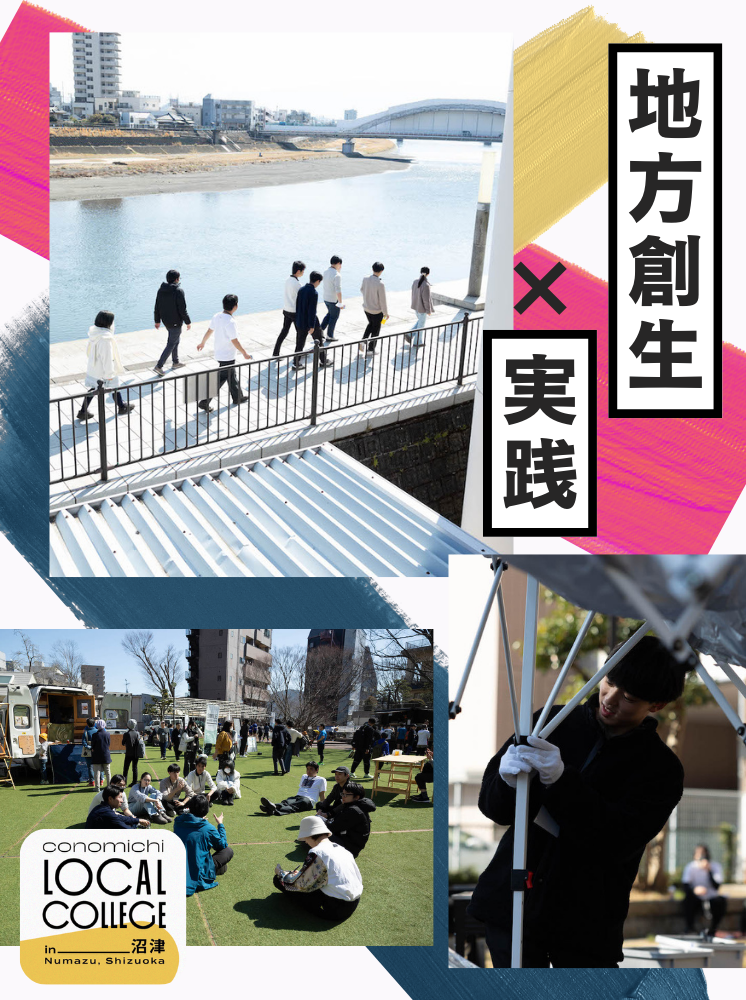

地方創生の先進地域から学ぶ【conomichi local college in沼津】

- 日 程

- 3/1, 3/8

- 場 所

- 静岡県沼津市

JR東海・JTAが運営するconomichiが地方創生の先進地域をフィールドに、そこでしか得られない実践と学びを提供するconomichi local college。

今回のフィールドは静岡県沼津市です。沼津市では近年、公共空間活用とエリア価値の向上や、まちなかの空きビルなどの資源のポテンシャルを探る様々な面白いプロジェクトが起こっています。これらのプロジェクトを舞台に、「地域活性化に興味がある」「地元に何か恩返しをしたい」という意欲にあふれる10-20代の総勢13名が、沼津市の魅力とともに地方創生の実践や手法を学ぶ2つのコースに参加しました。

週末の沼津コース:公園を舞台に「にぎわい<風景」をつくる

3月1日に実施された〈週末の沼津コース〉では、イベント「週末の沼津」発起人の小松浩二さんによる案内のもと、参加者が出店者サポートに当たったほか、イベントを中心とした沼津のまちなかの魅力を知るトーク・街歩きに参加しました。

2020年秋より沼津中央公園で不定期開催されてきた同イベントは、従来のようなにぎわい創出が目的ではなく、起業や事業継承、商業リブランディングにつながる、エリアの魅力を発信するショーケースとなることを目指してきました。

「開始当初から、にぎわいや売上を目的とするのではなく、『365日のための1日の風景をつくる』ことを大事にしてきました。たとえば出店者にのぼり旗を控えていただく、ゴミ箱は設置せず各店舗へゴミを返却してもらう、運営スタッフが率先して芝生に直接座るなど、僕たちが目指す風景をつくるための小さな工夫も積み重ねてきています。

だから今日は皆さんも率先して芝生に座りましょう、この話を終える頃には芝生に座る人も増えているかもしれません(笑)」(小松さん)

朝9時から始まった出店者の搬入作業。参加者はまずブース什器やテント、テーブル、椅子の運び込みや、搬入車両からの荷降ろしを手伝いました。

この日参加したのはほとんどが「沼津・静岡県に来るのは初めて」と話す首都圏在住の社会人や大学生や高校生。作業を進めながら参加者同士少しずつ打ち解け、お互いの参加動機、普段の興味や活動について会話していました。

2年後の新たなまちなかの風景に向かって

1時間半ほどで搬入設営作業は完了し、いよいよ「週末の沼津」オープン!この日は公園が発着地点となるマラソン大会も行われ、早速設置されたテーブルで一息つくマラソンランナーの姿含め、公園内では大勢の方々がそれぞれの週末を楽しむ光景がみられました。

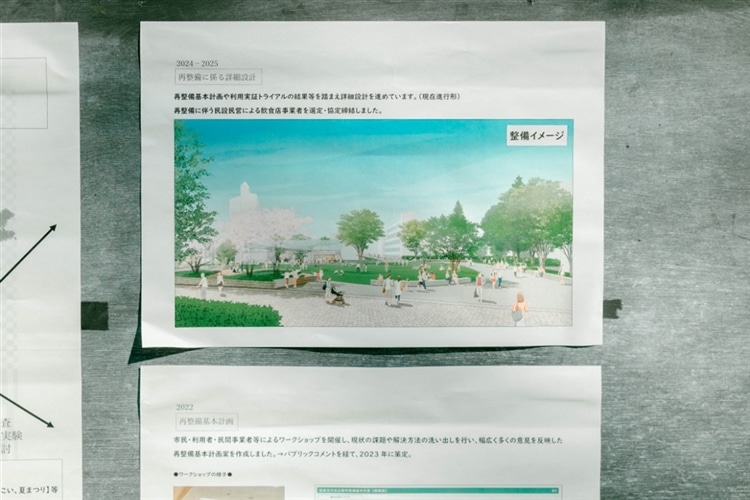

沼津中央公園は2027年に敷地内でカフェの開業を予定しており、2025年8月より再整備工事を控えています。これまでも利用実証トライアルとして、仮設階段や屋根の設置などを通して、カフェが「公園のキッチン」として機能するための導線づくりが行われてきました。

正午過ぎからは「公園に溢れる未来の風景」をテーマに、2年後の再整備計画に向けて、関係者がそれぞれの視点からこの場所の未来を考えるトークが繰り広げられました。

「小さな子どもの視点や行動範囲を尊重し、限られたエリアでも未来の選択肢が増える場づくりを」と提案した「はぐくむまちぬまづ研究所」運営の菊地悠子さん、駅近で緑が多く市役所等まちの機能にもアクセスする導線の中にあることを中央公園の魅力として挙げながら「子育て世代も過ごしやすい風景づくりを通して場所の良さを発揮したい」と話したカフェの設計担当・合同会社レイバー代表の鈴木智博さんは、ともにお子さんを連れて登壇。一時期途絶えていた園内のラジオ体操を復活させ、毎朝清掃ボランティアも行っている鈴木ヨシミツさんは公園の歴史を最もよく知る存在として、今後への期待を語りました。カフェのコンセプトづくりと運営を担当する塩谷雅子さんは、「日常の中で自分をどのように楽しませるか」をキーワードに挙げ、「小さなたのしみ」を見つけられる場所としての理想像に言及しました。

経済的価値だけではなく、社会的な価値を共有しやすい地方ローカルならではの「余白のある、ゆるやかなまちづくり」におけるプレイヤーたちの視点に触れる時間となりました。

生まれ変わった空きビルがエリア価値向上の立役者に

最後に、公園に隣接する狩野川の河川敷と、小松さんが振興組合理事長を務めるあげつち商店街エリアの散策へ出かけました。

かつて狩野川沿いには漁港があり、市の経済の中心地でした。周辺商店街や銀行、放送会社等はその名残として存在しています。「昔に比べると寂しい街になってしまった」と話す小松さんは、現在空きビルの紹介活動も行政と連携しながら行っています。うなぎの卸店を改修したクラフトジン蒸留所〈沼津蒸留所〉直営バー〈THE CHAMBER〉、かつて乾物屋の住居兼倉庫だった建物を、元住人の所有物も尊重して残した民泊施設〈蔵ノ上〉など「建物を壊さずにリノベーションする」事例を実際に訪れ紹介しました。

〈THE CHAMBER〉で購入したドリンクを、河川敷に設置された行政管轄のベンチに座り楽しむ方の風景も日常となっています。「民間と行政で分断されず、混ざり合い街に溢れ出ながら風景が作れたら」(小松さん)

河川敷から上がり今度は商店街エリアへ。土曜日の昼間ながら、シャッターが降りているお店も少なくない印象です。しかし小松さんはこれこそ、地方商店街ならではの営業戦略だと語ります。

「品揃えのクオリティが評判の古着屋さんは、海外出張で営業時期が限定されていても、開店時期は毎日行列ができるほど。僕が経営する八百屋〈REFS〉も、地元で信頼を得ながら同時にオンライン販路も確立しています。こういった経営方法もローカルならではです」(小松さん)

まちなかリノベーションコース:民泊&シェアハウスをリノベしよう

案内人は〈ホトリノ〉の内装設計を担当する鈴木智博さん(建築士/合同会社レイバー代表)。今回は5名中2名が高校生と比較的若い世代が集まりました。

川沿いの3階建て住居が〈ホトリノ〉に生まれ変わります

2015年から始まったリノベーションまちづくりの取組により、多くの事業や活動が創出されてきました。静岡県東部地域を中心に、建築デザインを軸としながら各種まちづくりプロデュースを手がけてきた鈴木さんも、2021〜2023年度に沼津市役所が主催した〈_for now〉事業に携わり、その流れの一端を担ってきました。

「〈_for now〉は『とりあえず』という意味。まちなかにたくさんある空きビルなどの資源のポテンシャルを探るために『とりあえず』事業活動のトライアルを実践する場として展開されてきました。この取組からネットワークが広がり、新しい活動が生まれた実績もできています。〈ホトリノ〉もこの流れで、市と協力して『まちなか居住トライアル』プログラムを実施することになりました」(鈴木さん)

花火大会を楽しんだ親戚の家を蘇らせたい

当日は物件オーナーであり、かつて居住していた方の親戚にあたる芹澤さんも参加し、リノベーションに至った経緯を語りました。

「沼津で生まれ育ち、大学進学を機に県外へ出てそのまま就職し、コロナ禍前後に沼津市に戻ってきました。かつて親戚の自宅だったこの建物もちょうど空き、オーナーとなった時に『沼津でリノベーションをお願いするなら鈴木さん』と思い、ホトリノの構想が立ち上がりました。

この建物のすぐ近くで毎夏、花火大会が行われるので、昔は3階が特等席だったんです。この風景を今後ここで過ごす人にもぜひ見てほしいです」(芹澤さん)

ホトリノ3階から見える風景

建物内で、まずは鈴木さんによるペンキ塗りの道具や塗り方のコツ、養生テープの貼り方等をレクチャー。自身が内装を手がける物件で数々のペンキ塗りを体験してきた鈴木さん、慣れた手つきでスムーズにペンキを塗っていきます。

持ち手の微妙な角度や塗るスピード次第で効率的できれいに塗装が仕上がります。「ペンキ塗りは大変というイメージを持たれる方もいますが、コツを抑えれば誰でも簡単にできますよ」(鈴木さん)

参加者同士のコミュニケーションが活性する雰囲気

いざ始めてみると意外に難しい!そして単純作業ながら、微妙な力加減の調整やローラーの往来で筋肉痛の予感がし始める参加者たち。しかし、鈴木さんや芹沢さん、そして『まちなか居住トライアル』プログラムを応援する沼津市役所の方も加わり、作業を共にしながら沼津市・静岡県の地方創生に関する事例、仕事や学校の話、はては進路や就職相談にまで会話が盛り上がりました。同じ興味を持った参加者同士でコミュニケーションが自然と広がるのもconomichi local collegeの魅力かもしれません。

ペンキで白くなった壁で室内も明るくなり始めたところで昼食休憩に入ります。すっかり参加者同士で打ち解けたあとに街歩きを開始しました。〈週末の沼津コース〉同様に、市の中心を流れる狩野側沿いを歩きつつ、対岸へ渡り前回とは異なる風景を目撃することに。ちなみに〈蔵ノ上〉は芹沢さんと市役所職員の方が出会った場所でもあるのだそうです。

リノベーションを体験しながら知を得る貴重な体験

3階の客室の壁が全て真っ白になったところで1日の作業は完了。達成感にあふれた参加者たちからは

「古民家のリノベーションには興味があったが、実際に体験する機会は珍しいのでこのように作業することができ、大変だったが楽しかった」

「普段職場で限られた世界しか見ていないため、興味のある地方創生についてリノベーション作業というかたちで知ることができて意義があった」

「沼津市でまちづくりに関わるさまざまな立場の方と、カジュアルに会話をしながら新しいことを知り、一緒に作業する貴重な時間だった」

という感想が挙がりました。

「地方創生」という一言に含まれるさまざまなアプローチについて、レクチャーをとおして手法を知り、実践をとおして体感する充実した2コースでした。

執筆:瀧瀬彩恵

撮影:Nana Okawa

conomichiでは

【conomichi(コノミチ)】は、

「co(「共に」を意味する接頭辞)」と「michi(未知・道)」を組み合わせた造語です。

訪れる人と地域が未知なる道を一緒に歩んで元気になっていく、「この道」の先の未知なる価値を共に創り地域に新たな人や想いを運ぶ、そんな姿から名付けました。

今まで知らなかった場所へ出かけて、その地域の風土や歴史・文化にふれ、その地域の人々と共に何かを生み出すこと。そこには好奇心を満たしてくれる体験があふれています。

地域で頑張るプレイヤーの、一風変わったコンテンツの数々。

まずは気軽に参加してみませんか?

このページを見た方に

おすすめの取り組みレポート

-

REPORT

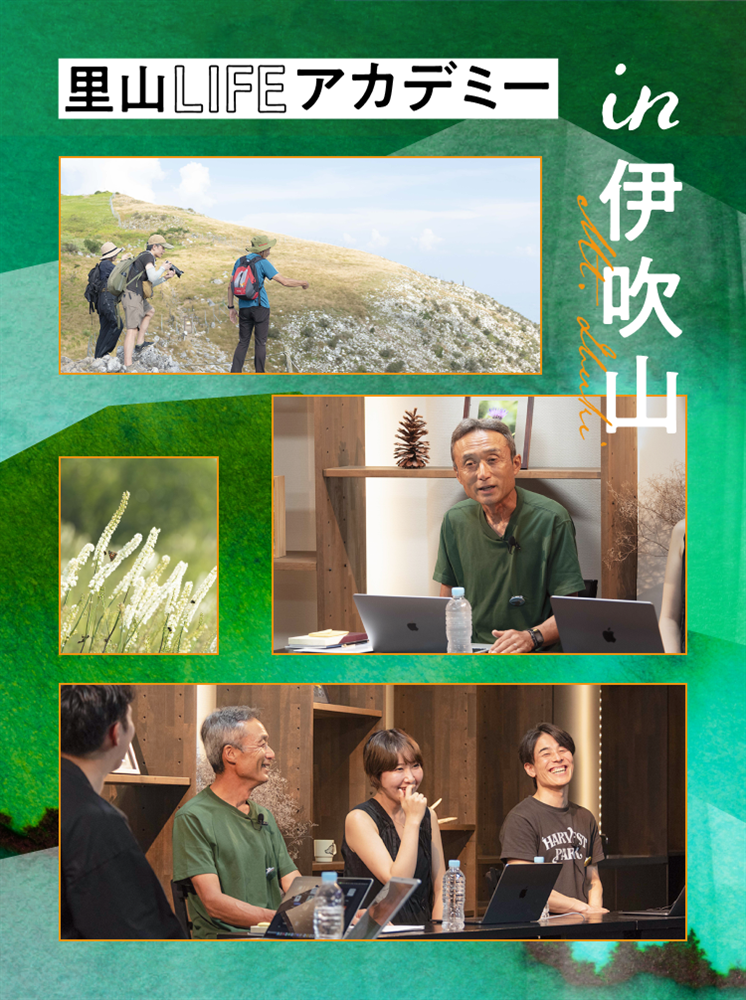

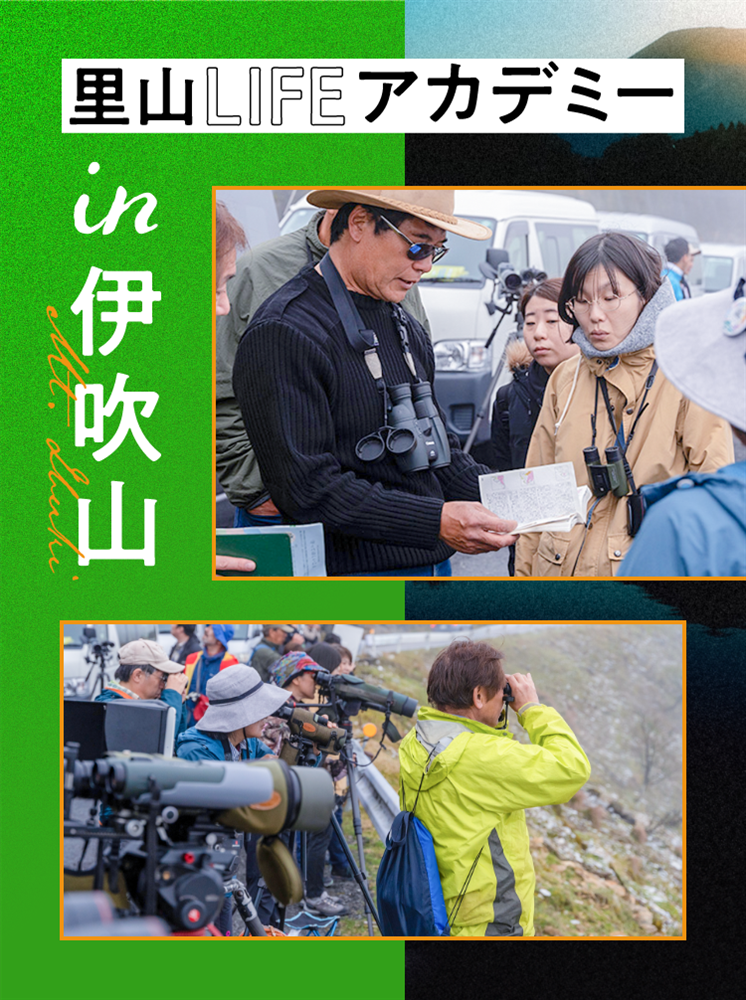

人の癒しと自然の再生が調和する。「物語の宝庫」伊吹山で探る、人と森のちょうどいい関わり方【Vol.1特別公開Sessionレポート】

滋賀県米原市米原市シティセールス課2025/10/23 更新 -

REPORT

足元の「暮らし直し」から始まる、自然と循環した生き方。伊那谷・イタリアの実践者たちによる里山ガストロノミーとは?【Vol.1初夏編イベントレポート】

長野県飯田市2025/10/22 更新 -

REPORT

再読と活用から生まれる現代における宿場町の価値とは?第1回「Local Research Lab」開催レポート

岐阜県中津川市2025/10/19 更新 -

REPORT

マイプロジェクトが自然と立ち上がってくる「出島」を作るには?

探求的語らいから生まれた「火種会議」というネクストアクション東京都 / オンラインJR東海エージェンシー2025/07/01 更新 -

REPORT

地域と出会い、地域に貢献する。デジタルアートをその証とするためのアーティストによるフィールドワークレポート

静岡県2025/05/22 更新 -

REPORT

地方創生の先進地域から学ぶ【conomichi local college in沼津】

静岡県沼津市2025/05/22 更新 -

REPORT

商品が溢れる時代だからこそ、文脈の編集が大切になる【vol.05イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

森と人との関係性をどう作り出していくか。木のモノの可能性を探る【vol.04イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

聞く、観る、ひたすら出す。発散と集束を繰り返すワーク【vol.03イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

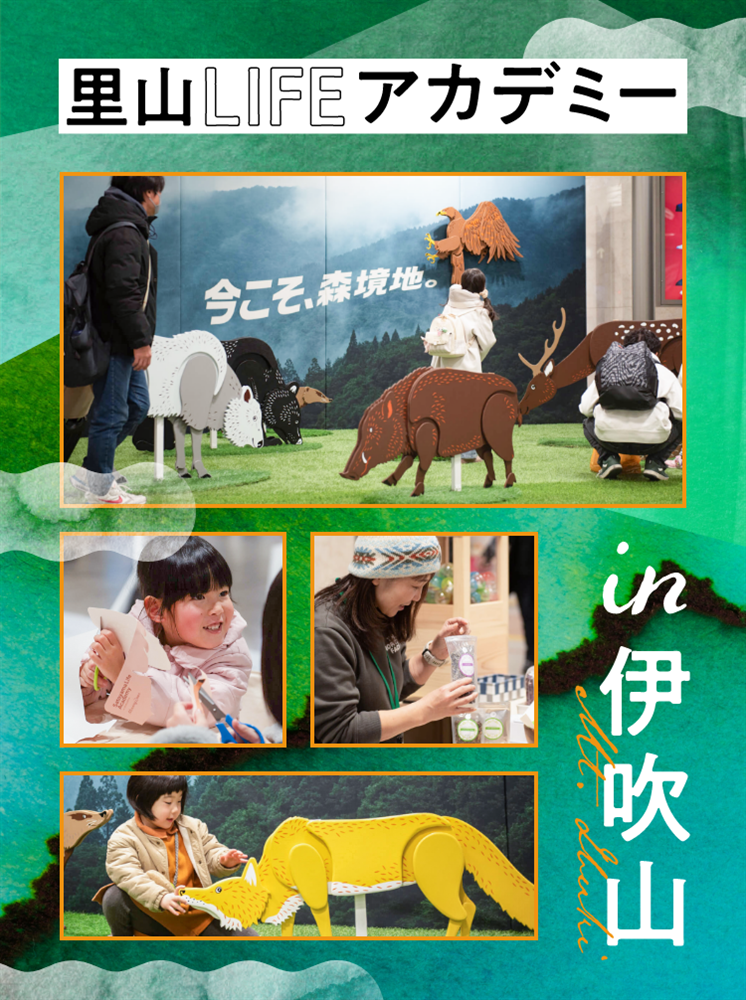

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.3】名古屋駅で米原の魅力を体感する3日間

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

素材のチカラをみつける、ゼロイチでない商品開発【vol.02イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

地域のモノづくりのはじめ方 - 地場産業の現場をめぐり、素材を探る。-

【Day1イベントレポート】長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.1】知多・西三河の発酵食と観光の可能性

愛知県岡崎市2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.3】インバウンド受入現場から学ぶを開催

愛知県岡崎市2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.2】インバウンド旅行者を知る-タイ・香港を事例として-を開催

愛知県2025/05/22 更新 -

REPORT

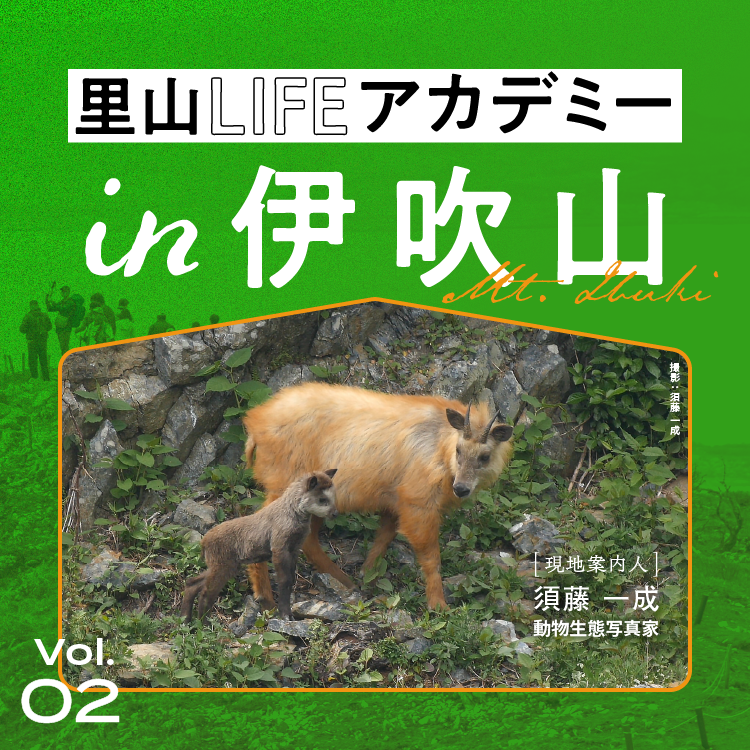

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.2】伊吹山フィールドワーク 山の多様性から学ぶ“自然な生き方のヒント”

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

草を喰み、土を飲み、野生に還る。足元の植物を見つめ直して、日常の外側へ。【Vol.6イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.1】山の多様性から学ぶ”自然な生き方のヒント”

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

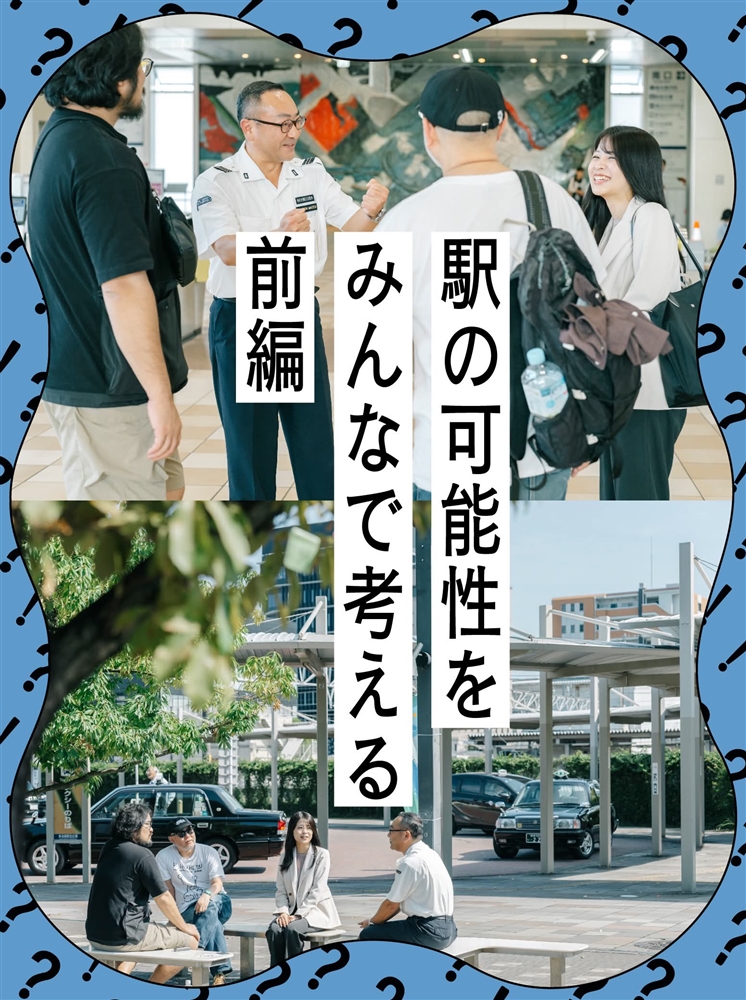

【前編】駅の可能性をみんなで考える(さかさま不動産・たじみDMO・JR東海)

岐阜県多治見市2025/05/22 更新 -

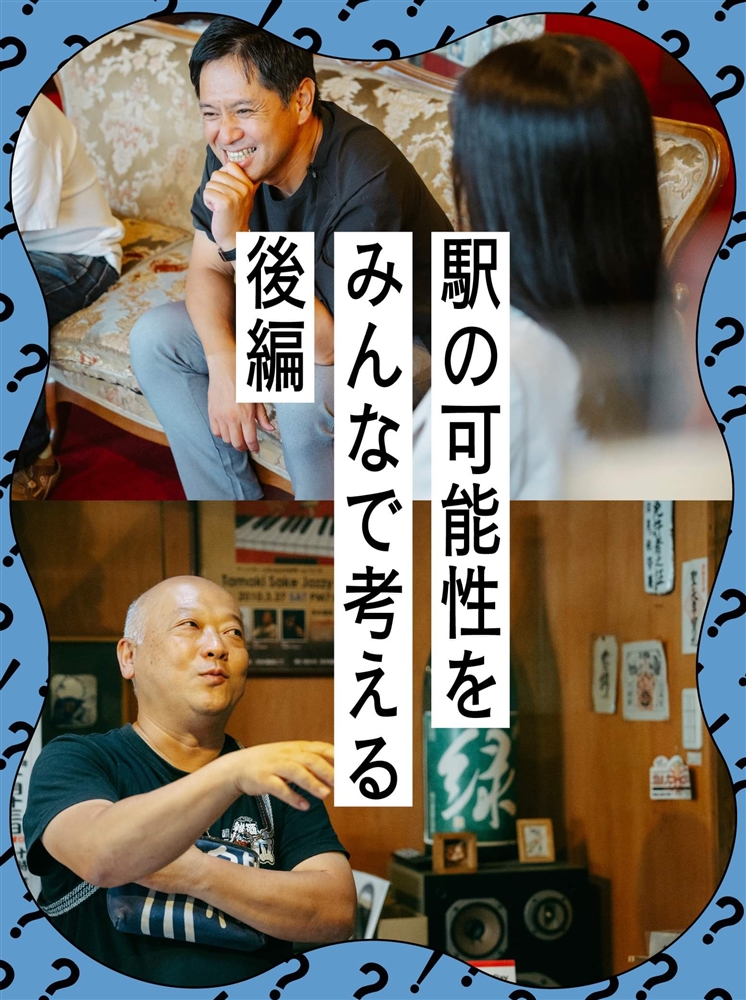

REPORT

【後編】駅の可能性をみんなで考える(さかさま不動産・たじみDMO・JR東海)

岐阜県多治見市2025/05/22 更新 -

REPORT

なぜいま「土」なのか?世界と日本の地域に学ぶ、“足もと”にある豊かな生き方【vol.5イベントレポート】

オンライン配信2025/05/22 更新 -

REPORT

地域を巻き込むマインドセットは「足を運ぶこと」から始まる!【キャリアの学校 with LOCAL 特別公開会議 vol.2】

愛知県名古屋市2025/05/22 更新 -

REPORT

地域✖️自分✖️資源✖️ストーリー、唯一無二の宿づくり【Vol.4イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

サラリーマンこそ地域から学べ!地域との共創は「会社」ではなく「自分」主語ではじまる【キャリアの学校 with LOCAL 特別公開会議】

東京都JR東海エージェンシー2025/05/22 更新 -

REPORT

ローカルでこそ成功する宿の共通点とは?風土や文化、人とのつながりがカギに【Vol.3イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

苅って、剥いで、茹でる。竹の達人から五感で学ぶ、美味しい国産メンマの作り方。【Vol.2イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

【Vol.1イベントレポート】楽しいから、つづく。人も集まる。「地方創生の前に“自分創生”」と実践者が語るわけ

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

レポート

【コノミチクエスト】長野県根羽村の森、名古屋駅に持ってきました!

長野県根羽村長野県根羽村2025/05/22 更新 -

レポート

【地域バイヤープログラム】飛騨高山でみつけた地域の魅力

岐阜県高山市WHERE・JR東海・AKOMEYA TOKYO2025/05/22 更新 -

レポート

【地域バイヤープログラム】事業者の想いにふれる、静岡県三島市での濃厚な二日間。

静岡県三島市WHERE・JR東海・AKOMEYA TOKYO2025/05/22 更新 -

レポート

山林文化を活用した持続可能な観光を考える

岐阜県中津川市(一社)岐阜県中津川市2025/05/22 更新 -

レポート

玉城町でのまち歩きのワークショップに参加して(町内参加者)

三重県玉城町三重県玉城町2025/05/22 更新 -

レポート

中津川市名産「栗」拾い農業体験

岐阜県中津川市一般社団法人 中津川市観光局(運営:有限会社 岩寿荘)2025/05/22 更新 -

レポート

1泊2日で飯田の放置竹林と向き合う

長野県飯田市南信州観光公社(運営:いなだに竹Links)2025/05/22 更新 -

レポート

靴職人に出会う イタリアンレザーを使ったバブーシュ作り

岐阜県美濃市まちごとシェアオフィスWASITA MINO/ワシタ ミノ(運営:みのシェアリング株式会社)2025/05/22 更新

このページを見た方に

おすすめのイベント

-

10/16~11/14

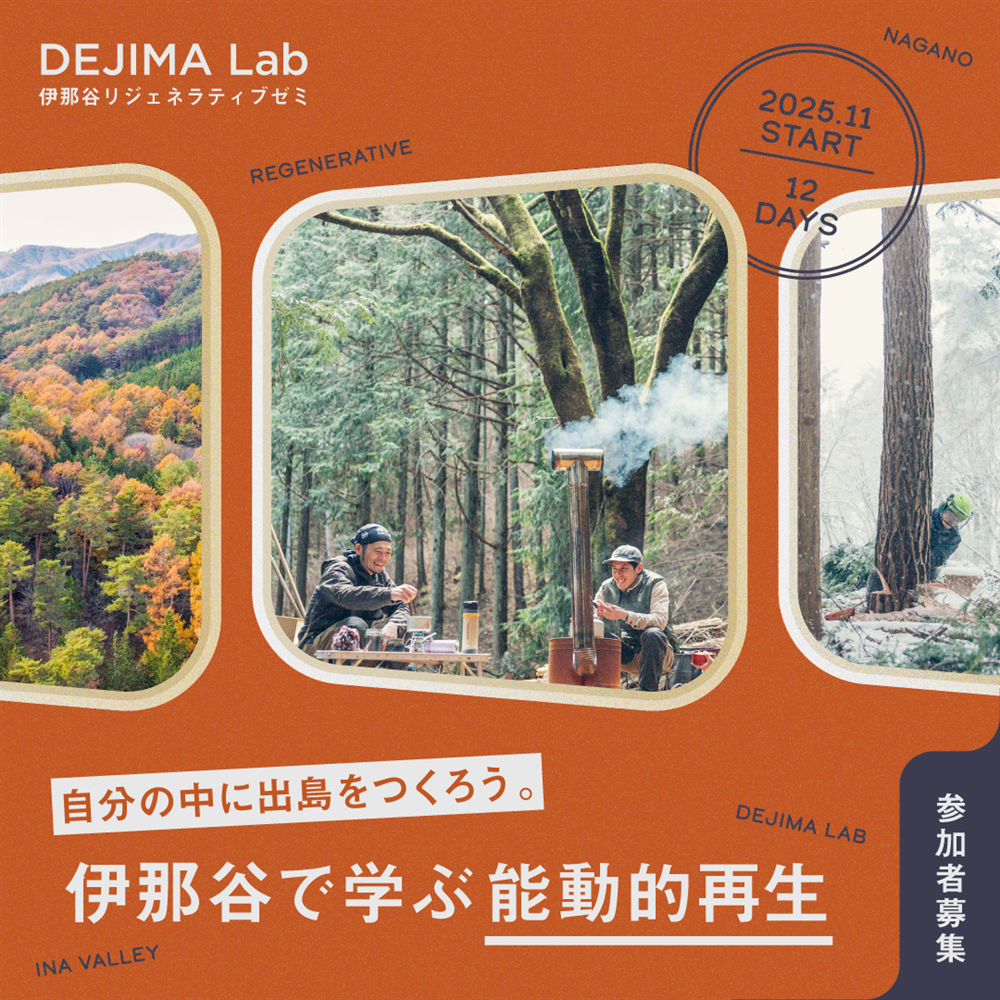

【ゼミメンバー募集】DEJIMA Lab 伊那谷リジェネラティブゼミ

長野県伊那谷エリア主催:JR東海エージェンシー / 共催:伊那谷財団参加費 55,000円~2025/10/24 更新 -

~11/28

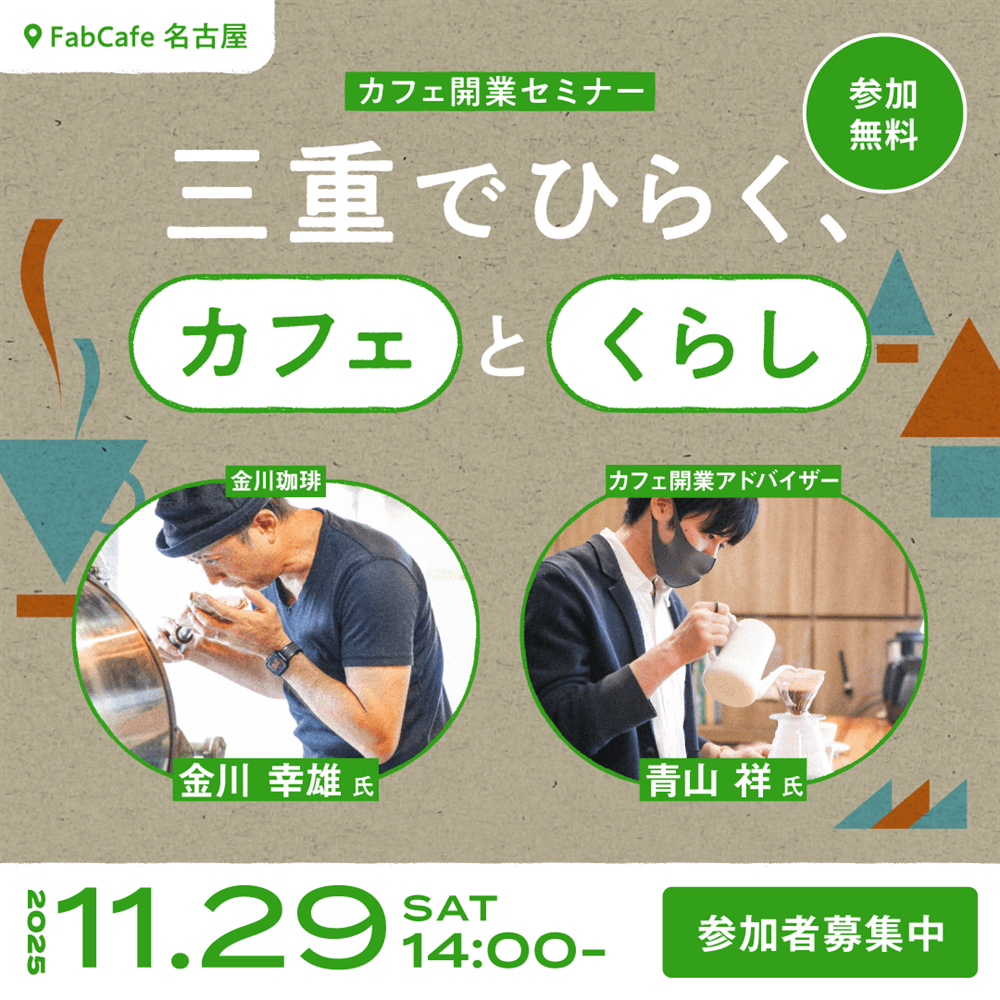

『三重でひらく、カフェと暮らし』カフェ開業セミナー in FabCafe名古屋

三重県参加費 0(無料)2025/10/24 更新 -

10/23-11/19

300本の梅の苗木を未来へ-郡上の農園をよみがえらせる手作り梅干し屋さんの挑戦

岐阜県郡上市株式会社プラムナチュール参加費 クラウドファンディング募集2025/10/23 更新 -

10/10~11/12

【ラボメンバー募集】Local Research Lab in 中津川 -地域デザインプログラム Season2-

岐阜県中津川市主催:中津川市 / 企画・運営:JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/10/16 更新 -

10/10~11/9

【ラボメンバー募集】Local Research Lab in焼津

静岡県焼津市主催:焼津市 / 企画・運営:JR東海エージェンシー参加費 02025/10/10 更新 -

11/2まで

【源流留学 in 根羽村】「いのち」が共生する森で、森と水と自分を育む旅へ

長野県 根羽村株式会社JR東海エージェンシー/協力:株式会社名鉄未来クリエイツ参加費 15,000(大人) / ¥8,000(子ども)2025/10/10 更新 -

10/20まで

【ひつじトレイン】専門家と行く世界三大ウール産地「尾州」オープンファクトリー【貸切新幹線車両】

岐阜県羽島市株式会社JR東海ツアーズ参加費 14,3002025/10/16 更新 -

~10/9

Tamaki Community Lab2025 ~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町・玉城町観光協会(事務局:JR東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/09/17 更新 -

~10/10

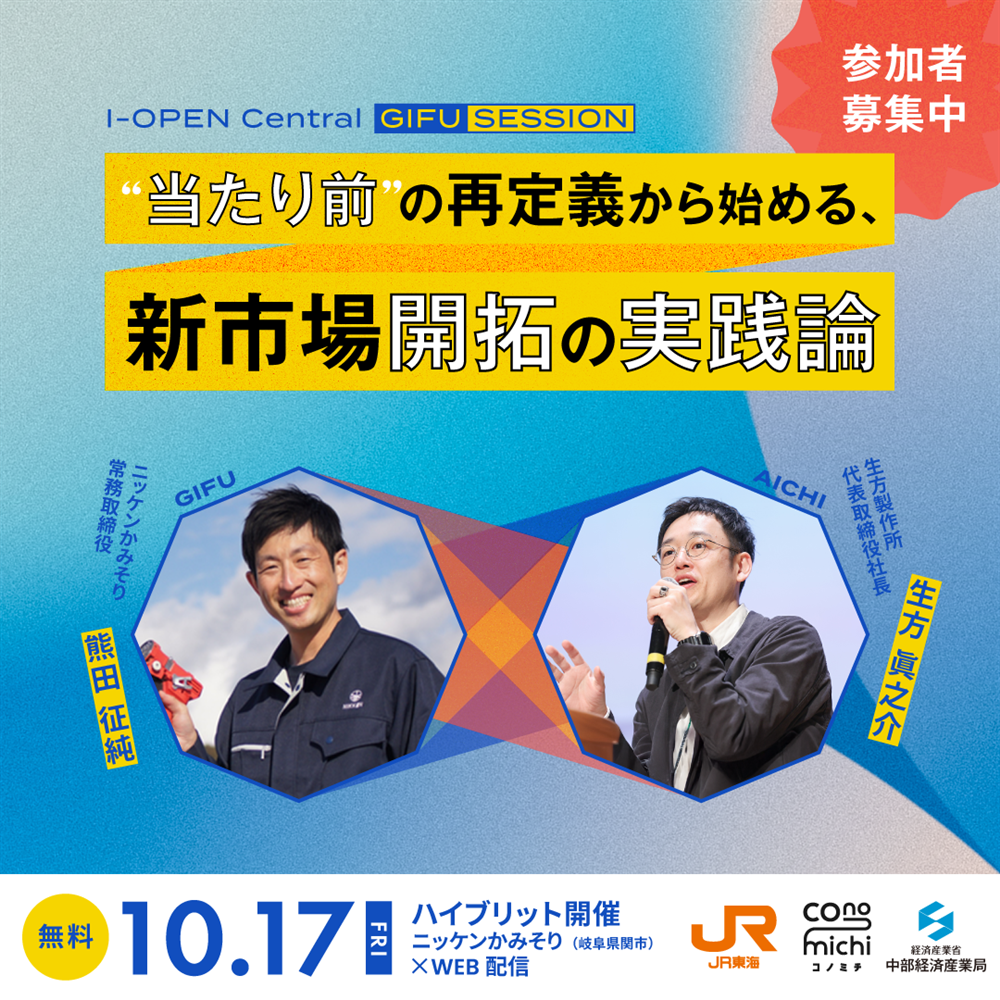

【I-OPEN Central GIFU Session】 「当たり前」の再定義からはじめる、新市場開拓の実践論

岐阜県中部経済産業局・岐阜県参加費 02025/09/28 更新 -

~9/30

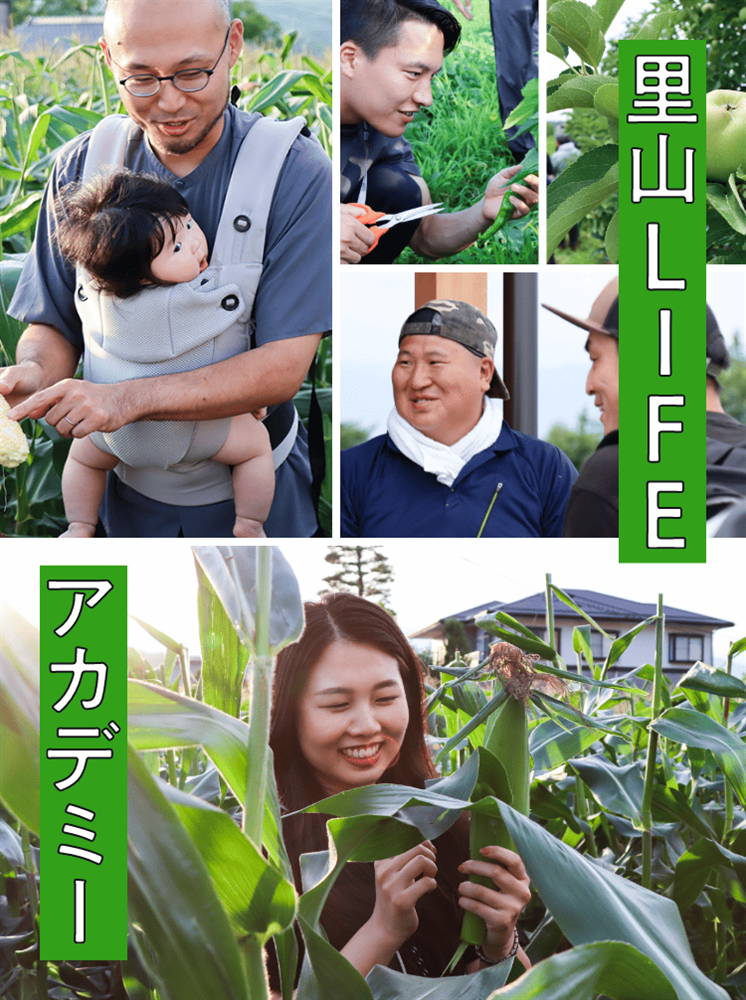

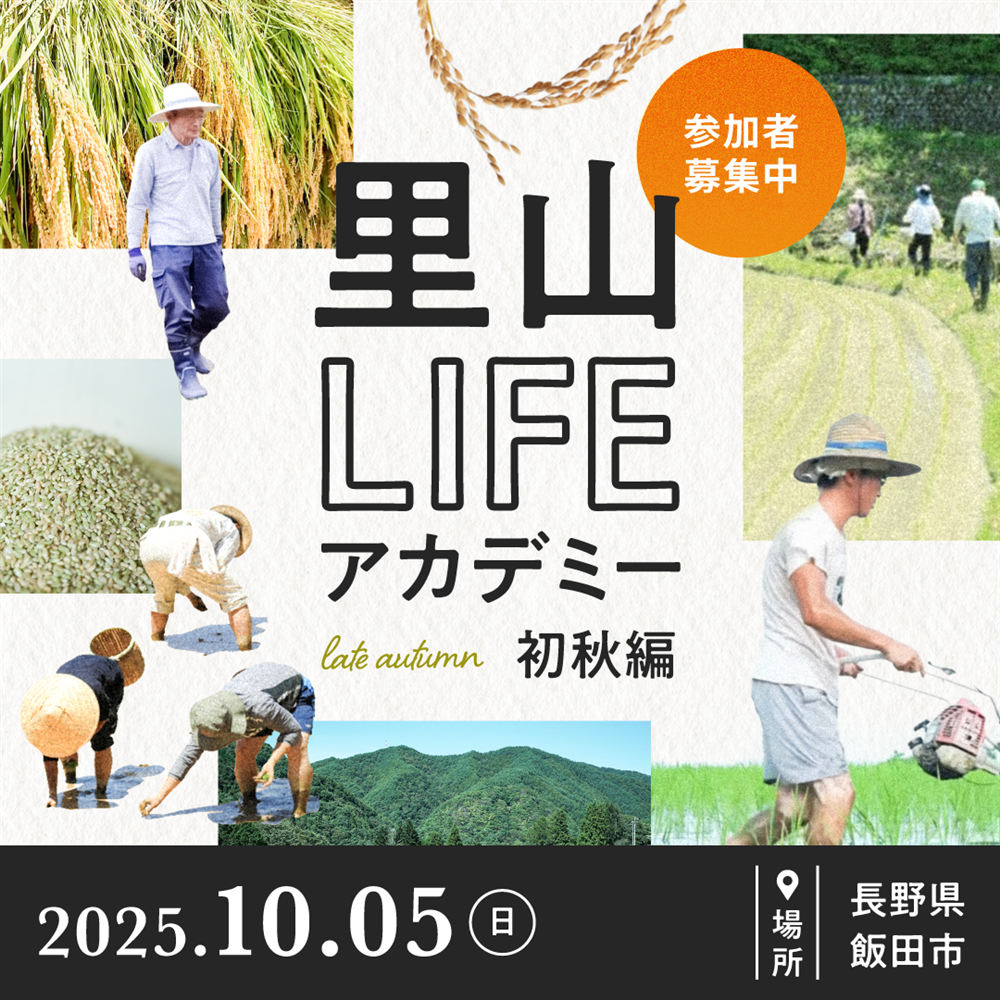

里山LIFEアカデミー:初秋編

長野県飯田市飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 40002025/09/19 更新 -

~10/31

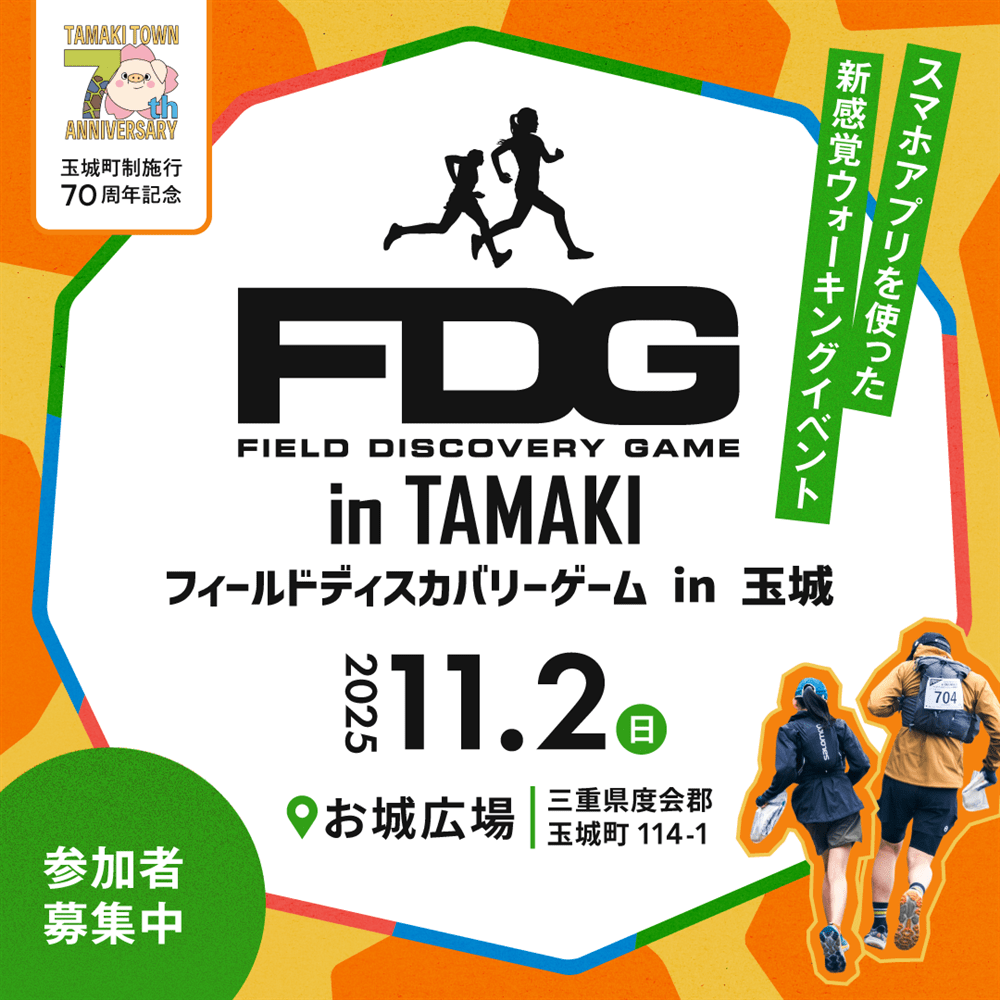

FDG in TAMAKI~玉城町制施行70周年記念~

お城広場(三重県度会郡玉城町田丸114-1)玉城町・玉城町観光協会参加費 2,200~¥16,5002025/10/24 更新 -

~9/17

【I-OPEN Central MIE Session】 自社の”当たり前”を再定義するブランド戦略

三重県中部経済産業局 共催:三重県参加費 02025/09/24 更新 -

~9/19

「里山LIFEアカデミーin伊吹山」〜今こそ、森境地。自然との関わりから、これからの生き方を見つめ直す〜

滋賀県米原市伊吹山/オンライン米原市シティセールス課参加費 15,000円 ※早割価格:10,000円2025/09/25 更新 -

~8/29

【I-OPEN Central TOYAMA Session】 会社の未来を“編集”するブランド戦略

富山県中部経済産業局 共催:富山県参加費 0(交流会:5,000円※現地にて頂戴いたします)2025/09/01 更新 -

~8/18

【I-OPEN Central ISHIKAWA Session】工場はどこまで“メディア”になれるのか?―ブランドを表現する体験デザインの実践論―

石川県 / オンライン中部経済産業局 共催:石川県参加費 0(オプション:2,000円※現地にて頂戴いたします)2025/08/21 更新 -

~8/15

【里山LIFEアカデミーin伊吹山 特別公開Session】- 今こそ森境地 - 山の多様性から学ぶ、自然な生き方のヒント

滋賀県米原市 / オンライン米原市シティセールス課参加費 02025/08/20 更新 -

~8/24

プロゴルファーと回ろう!プロアマGOLFフェスタ

~スポーツツーリズムで地域活性化を推進~三島ゴルフ倶楽部(静岡県)株式会社JR東海エージェンシー参加費 29,800 ※プレーフィー16,000円別途2025/09/01 更新 -

7/17~8/11

Local Research Lab in 中津川 -地域デザインプログラム Season1-

岐阜県中津川市主催:中津川市 / 企画・運営:JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/08/13 更新 -

8/16まで

【源流留学 in 根羽村】親子で森と水と自分を育む旅へ。

長野県 根羽村株式会社JR東海エージェンシー/協力:株式会社名鉄未来クリエイツ参加費 11,000(大人) / ¥8,250(子ども)2025/09/01 更新 -

~7/18

【I-OPEN Central AICHI Session】技術は継ぐ、常識は超える。― クローズかオープンか?価値の再読から始める新規事業戦略 ―

愛知県中部経済産業局参加費 02025/08/06 更新 -

~6/10

里山LIFEアカデミー:初夏編

長野県飯田市飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 60002025/07/22 更新 -

4/17まで

実践・実働につながるコンセプトのつくり方

[I-OPEN Central公開企画会議]岐阜県羽島市中部経済産業局参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~3/19

「子育てに、野遊びを」農業大国に宿る、子育ての可能性

オンライン/現地併用(あつみの市 レイ)愛知県田原市参加費 無料2025/07/22 更新 -

~3/26

再読と活用から生まれる現代における宿場町の価値とは?

[Local Research Lab]岐阜県中津川市 / オンライン中津川市参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~3/5

地域でモノづくりを学び実践する。

木曽の木のモノ プロジェクト 最終発表会WeWork JR Central Towers Nagoya長野県木曽地域振興局林務課参加費 無料2025/07/22 更新 -

.png)

~3/16

都市とローカルの間で生まれるキャリアの「出島」とは?[DEJIMA Lab(仮)公開企画会議]

東京都 / オンラインJR東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

2/23まで

【地方創生の先進地域から学ぶ】conomichi local college in沼津

静岡県沼津市参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~1/14

【愛知発酵食文化セミナーVol.3】インバウンド受入現場から学ぶ

カクキュー八丁味噌中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~12/6

【愛知発酵食文化セミナーVol.2】インバウンド旅行者を知る-タイ・香港を事例として-

中部国際空港セントレア会議室R-1,R-2中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~11/15

【里山LIFEアカデミーVol.6】里山×食の実践から学ぶ“秋の味わい方”

長野県飯田市参加費 50002025/07/22 更新 -

~11/13(水)

[里山LIFEアカデミー in 伊吹山 vol.2] 山の多様性から学ぶ”自然な生き方”のヒント(伊吹山フィールドワーク)

米原市 伊吹山米原市シティセールス課参加費 20002025/07/22 更新 -

~10/31

【愛知発酵食文化セミナーVol.1】知多・西三河の発酵食と観光の可能性

岡崎ニューグランドホテル2Fふじの間中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~10/16(水)

[里山LIFEアカデミー in 伊吹山 vol.1]

山の多様性から学ぶ”自然な生き方”のヒントオンライン配信米原市シティセールス課参加費 無料2025/07/22 更新 -

8/29~10/2

Tamaki Community Lab2024 Autumn ~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町・玉城町観光協会(事務局:JR東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

8/29まで

【キャリアの学校 with LOCAL-特別公開講義vol.2-】地域プレイヤーから学ぶ「地域を巻き込むマインドセット」

なごのキャンパス・オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

8/1~10/28

FDG in 玉城~熊野古道世界遺産登録20周年記念~

お城広場(三重県度会郡玉城町田丸114-1)玉城町・玉城町観光協会参加費 2,200~¥16,5002025/07/22 更新 -

9/2まで

キャリアの学校 with LOCAL

愛知県名古屋市JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/07/22 更新 -

6/26~7/14

「和紙のまち」を巡る、夏の親子探求プログラム

岐阜県美濃市ジェイアール東海ツアーズ参加費 171,3502025/07/22 更新 -

6/26~7/14

「森の恵み」と遊ぶ、夏の親子探求プログラム

長野県根羽村ジェイアール東海ツアーズ参加費 130,3802025/07/22 更新 -

7/19 8:00まで

SHARE by WHERE in東海

愛知県名古屋市株式会社WHERE・JR東海参加費 11,0002025/07/22 更新 -

7/23まで

【キャリアの学校 with LOCAL -特別公開会議-】地域共創プロジェクト発起人が語る「サラリーマンこそ地域から学べ!」

オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

7/1~7/27

【玉城町にて開催】「フィールドディスカバリーゲーム」ワークショップ

三重県度会郡玉城町玉城町・玉城町観光協会(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

常時募集中

シェアオフィスWASITA MINOお試し利用まちごとワークタンブラー付

岐阜県美濃市みのシェアリング㈱参加費 2,2002025/07/22 更新 -

6/3~6/26

【コノミチクエスト-夏の親子探求プログラム-】無料説明会&特別公開会議

オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

6/7~6/29

【里山LIFEアカデミーVol.4】 里山×農泊の実践から学ぶ“ローカルらしい顧客体験の作り方”

長野県飯田市太陽農場/燕と土と参加費 15002025/07/22 更新 -

5/11~6/6

【里山LIFEアカデミーVol.3】里山×宿泊から学ぶ“ローカルが秘めた魅力”

オンライン配信飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

3/25~5/6

【里山LIFEアカデミーVol.2】里山×放置竹林の実践から学ぶ“自分らしい事業の始め方”

長野県飯田市NPO法人いなだに竹Links参加費 2,0002025/07/22 更新 -

オープンチャットにて決定

【LINEオープンチャット】共に移動を最発明しよう!!「新幹線貸切で何ができるか!?公開プロジェクト会議」ツアープロジェクト

東海道新幹線一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

4/11まで

【歴史文化をつなぐ旅】古刹の歴史に名を刻む 京都 安祥寺 復興プロジェクト

京都府京都市山科区御領平林町22 吉祥山宝塔院安祥寺ジェイアール東海ツアーズ参加費 100,000円(税込)2025/07/22 更新 -

-

地域バイヤー厳選良品と出会う。「好奇心が踊る、伊豆&飛騨高山フェア」をAKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿で開催!

AKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿WHERE・AKOMEYA TOKYO・JR東海参加費 02025/07/22 更新 -

3/1~3/25

【里山LIFEアカデミーVol.1】里山×マルチワークから学ぶ”自分創生”

オンライン配信飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 無料2025/07/22 更新 -

3/7まで

共に移動を最発明しよう!!「新幹線貸切で何ができるか!?公開プロジェクト会議」

東海道新幹線POTLUCK YAESU参加費 5,0002025/07/22 更新 -

2/19~2/29

日帰り版!田原の人を通して地元の幸を味わう【愛知県田原市】

愛知県田原市田原市企画課参加費 3,0002025/07/22 更新 -

2023/12/18~2024/2/12

田原の人を通して地元の幸を味わう【愛知県田原市】

愛知県田原市田原市企画課(販売者:道の駅田原めっくんはうす)参加費 宿によって値段が異なります。詳細は販売サイトをご確認ください。2025/07/22 更新 -

※延長中 12/26~1/30

Tamaki Community Lab2024~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町総務政策課(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

12/25まで

【特別公開会議】マーケティング力を身につけ、好きな地域や事業者を応援する 第2期地域バイヤープログラム

静岡県三島市・岐阜県高山市(説明会はオンライン開催)株式会社WHERE参加費 無料2025/07/22 更新 -

11/10~11/20

【 野球教室初開催!】JR東海×ミズノ 新幹線再生アルミバットプロジェクト(参加特典付)

愛知県瀬戸市東海旅客鉄道株式会社、ジェイアール東海商事株式会社、ミズノ株式会社参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

10/10~11/20

【熱い仲間が集まる場所を創る】conomichiの杜プロジェクト~竹林から始まる物語~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 3,0002025/07/22 更新 -

応募不要

【馬籠宿】地域が育む、夜のノスタルジー

岐阜県中津川市(一社)中津川市観光局参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

10/18~11/6

地域に伝わる「味噌づくり」で、身体と心に優しい体験をしませんか?

長野県飯田市南信州観光公社参加費 2,0002025/07/22 更新 -

10/10~11/8

【お手伝い仲間募集!】幅広い年代の人たちと一緒に地域活動 ~通学路に拡がる放置竹林を伐採!~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 1,0002025/07/22 更新 -

10/5-11/5

「まち歩き×地域PR」歴史と自然の町の魅力を発掘【三重県玉城町】

三重県度会郡玉城町玉城町総務政策課(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

9/15~9/27

大自然の中マロンパーク(栗園)で農業体験しませんか?

岐阜県中津川市一般社団法人 中津川観光協会参加費 3,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【山梨県中央市 ヨダファーム】

山梨県中央市藤巻(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【三重県津市 つじ農園】

三重県津市大里睦合町(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【山梨県中央市 ベーストヨトミ】

山梨県中央市(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

7/5~7/28

【夏休み企画!】竹を切る、楽しむ、味わう!~里山保全から学ぶSDGs体験プログラム~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 12,500(大人)/7,000(子ども)2025/07/22 更新 -

6/28~8/27

中津川市名産の栗を拾い、その栗を選別し、栗の皮むきも体験してみませんか?

岐阜県中津川市有限会社岩寿荘参加費 3,3002025/07/22 更新 -

6/28~8/20

オンラインで販売する木工製品の写真撮影にご協力いただける方を募集中!

岐阜県中津川市大蔵木工所参加費 02025/07/22 更新 -

~3/5

【JR東海グループ社員向け】conomichi talk vol.2~地域との共創の起こし方~

愛知県名古屋市JR東海エージェンシー参加費 20002025/07/22 更新

このページを見た方に

おすすめのインタビュー

-

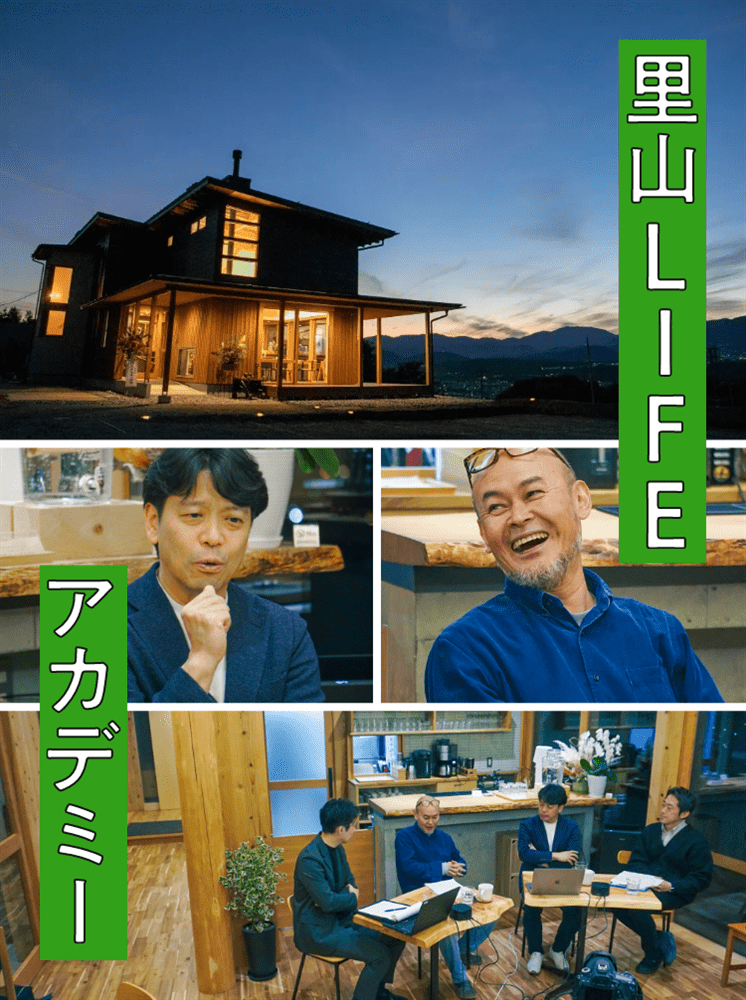

自分の中に「出島」をつくる。伊那谷で再生する、あなたの好奇心

DEJIMA Lab長野県伊那谷エリア

-

地域のユニークを、ユーモアに。— アーティスト・おぐまこうきさんが語る「地域の魅力」と「作品への思い」

おぐまこうき静岡県浜松市水窪 三重県尾鷲市

-

地域住民とデジタル住民の協働でつくる新たな観光の姿

ねやねや天龍峡デジタル住民部長野県飯田市

-

地域に眠る資源を「価値」に。南信州で“食”を軸に地域を駆け回る折山さんが思い描く「誰もが安心できる場」とは?

折山尚美 ー合同会社nom 代表社員ー長野県飯田市

-

古民家との出会いから「農」×「宿泊」のマルチワークを生業に。無理なくつづくローカル起業論

中島綾平 一棟貸しの宿「燕と土と」オーナー長野県飯田市

-

地域住民と移住者によるプロジェクトで想いをカタチに

Cafe Lumière(カフェ・ルミエ)JR近江長岡駅

-

ヒト×モノ×地域のマッチングで飯田駅に笑顔を「よっしーのお芋屋さん。」

よっしー-「よっしーのお芋屋さん。」長野県飯田市

-

メンマ、竹炭、豚の飼料…。竹ビジネスを仕掛ける元船頭が語る「水の循環を守るために竹林整備」の深い理由

曽根原宗夫-NPO法人いなだに竹Links 代表理事、純国産メンマプロジェクト代表長野県飯田市

-

ちょうどいいが いちばんいい。 - 「長泉未来人」を通じた「まちのこれから」について

池田修 長泉町長/こども未来課 宍戸浩 課長静岡県長泉町

-

皆様と、安祥寺を再び人々の “心を照らす”お寺にしていきたい。

藤田瞬央住職 - 真言宗 吉祥山宝塔院 安祥寺 第六十六世京都府京都市