森と人との関係性をどう作り出していくか。木のモノの可能性を探る【vol.04イベントレポート】

- 日 程

- 2024/10/20

- 場 所

- 長野県木曽郡

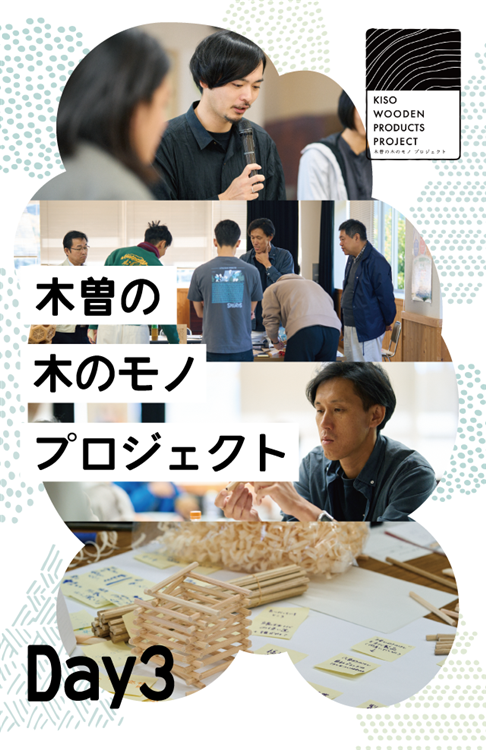

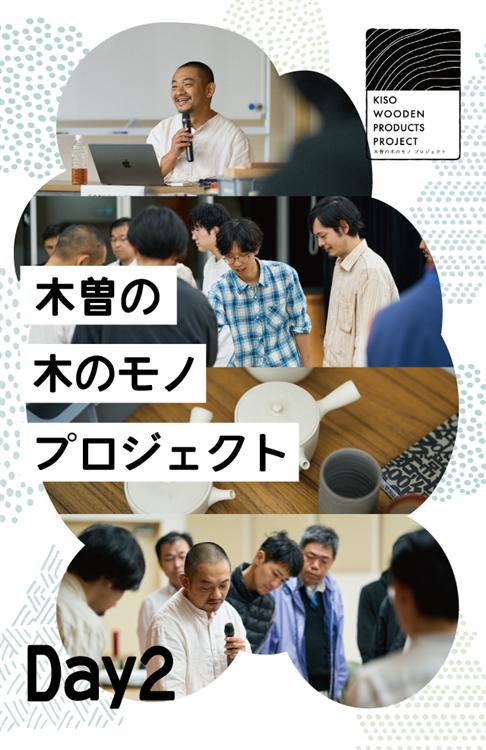

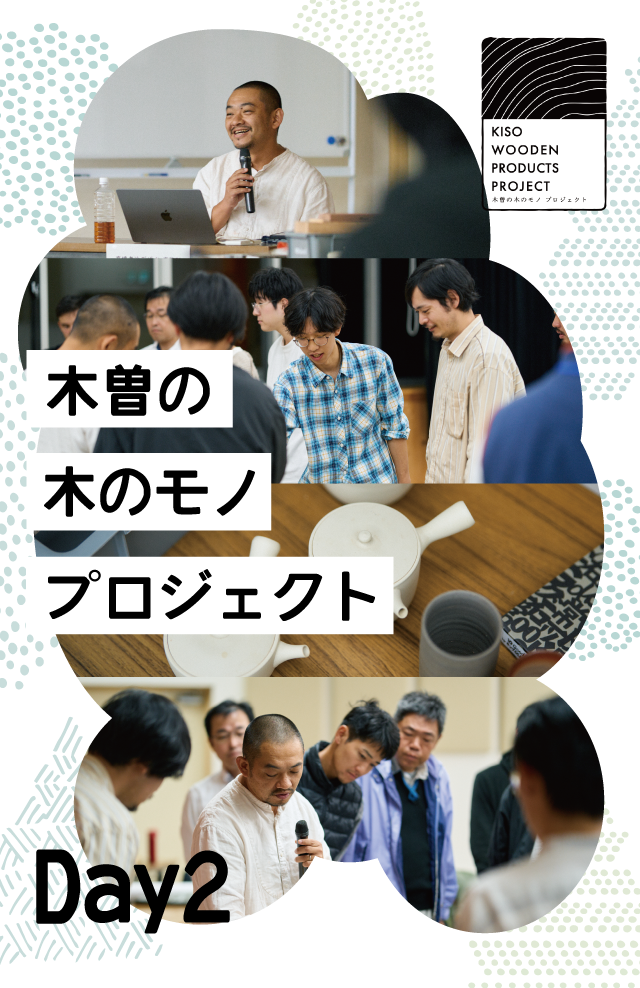

長野県木曽地域を舞台に、地域の森林資源から新しい「木のモノ(プロダクト)」を生み出す「木曽の木のモノ プロジェクト」。全6回の講座を通して、木工事業者のみなさんと、木曽地域の学生や市民がともに、地域の木材を生かしたモノづくりを学び、アイディアを出し合いながら商品開発を進めていきます。

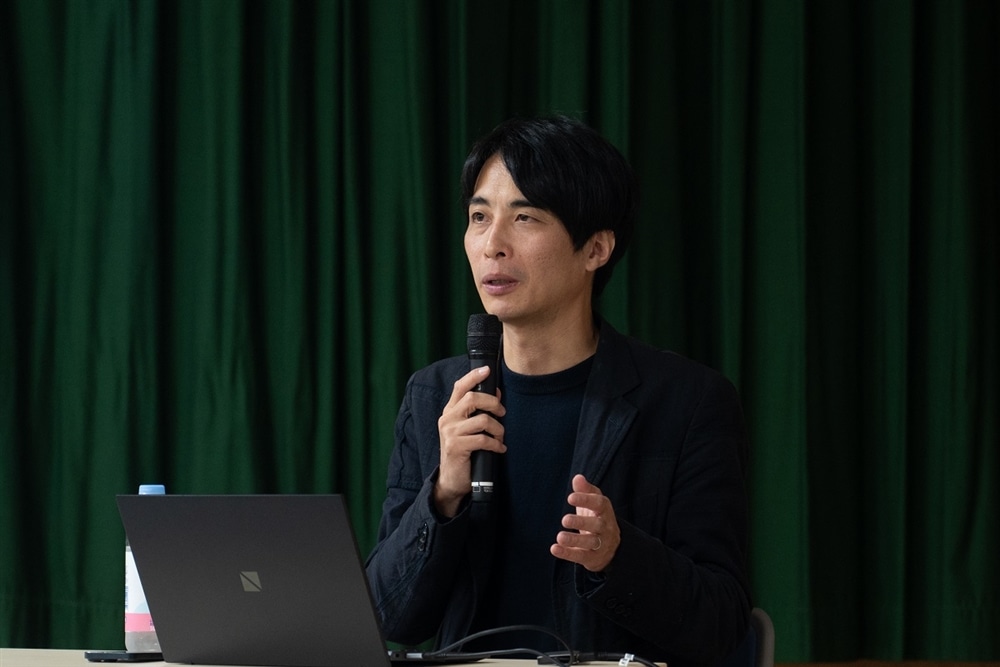

第4回ゲストは、飛騨高山にて広葉樹の活用に取り組む「株式会社飛騨の森でクマは踊る」代表の松本剛さんです。

森と人の関係性を、新たな視点で捉え、つくりだしていく

木工品の商品開発や事業を考えるとき、その背景には必ず森の存在があります。第4回となるこの日は、岐阜県飛騨市から「株式会社飛騨の森でクマは踊る(通称:ヒダクマ)」の代表・松本剛さんに来ていただき、広葉樹の森の活用・循環・価値創造に取り組んでいるお話を聞きました。

ヒダクマは、建築プロジェクトを推進する「森の端オフィス」の運営、木製品や建材の開発のほかに、奥山に20haの広葉樹の自社有林「ヒダクマの森」を保有し、イベントやツアーの企画を行なっています。また広葉樹を使ったものづくり、飛騨の森や地域の食材を使ったフードやドリンクが楽しめるカフェ「FabCafe Hida」では、ヒダクマの森で採取してきたクロモジを焙煎したクロモジコーヒーを提供しています。

森の価値を発見しながら、森と人の関係性を新たな視点でつくりだしていくヒダクマ。木曽の地で、新たに作り出そうとしてる「木のモノ」は、どんな森と人との関係性を作れるのだろうかと考えさせられる時間でした。

木曽谷はどこにいても山の中、紅葉も窓から楽しめます。

多様な木々が育つ広葉樹の森を歩いてみる

お話を聞いた後は、車に乗って上松町役場の方に現在町が管理している森を案内していただきました。向かった森は、檜などの針葉樹だけでなく広葉樹が多いエリア。

民間で管理されている森は、針葉樹の森が基本。針葉樹の整備には補助金が出ますが、針葉樹の面積が小さかったり、点在していたりすると整備のコストが上がり過ぎてしまいます。

この森も、一般的な森林整備の視点でみると、民間で整備をするのは難しい森だそう。それでも沢が流れていて、針葉樹も広葉樹も交わり多様な木々が育っている環境は、森を歩く身としては心地良い場所に感じます。松本さんの話を聞いたからこそ、何かできることがあるのではないかと思いながら森を探索しました。

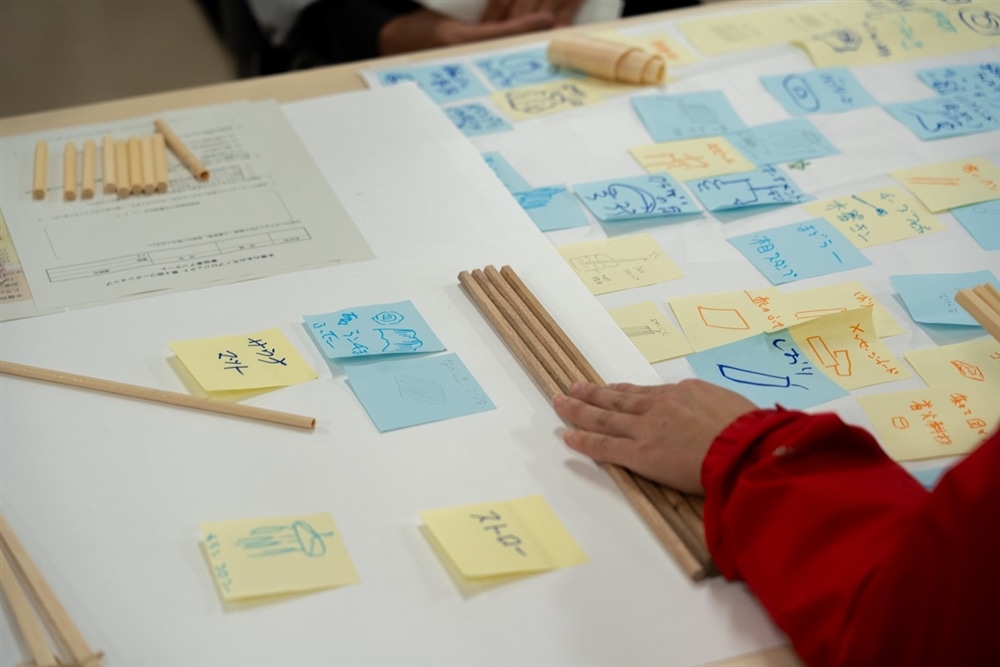

フィールドワークから戻り、各班に分かれて前回でたアイデアを再度ブラッシュアップする時間に。松本さんからは、金額設定で区切りながらアイデアを出してみるといいのではないか、誰かに特化した商品を考えてみる、それが地元の文化にも繋がっていると尚良いのではないか等のアドバイスをもらいました。

森から木製品へ。地域の中で育った木々に、どう付加価値をつけるのか。生活者へどう伝えていのか。森林整備や商品開発の難しさを実感するとともに、私たちが考えできることは、まだまだ沢山あるのではないかと、松本さんのお話やフィールドワークを通して感じた第4回でした。

地域事業者と、学生や行政職員が一緒にアイデアを考えます

写真:池田昌弘

執筆:坂下佳奈

木曽の木のモノプロジェクトは長野県令和6年度県民参加型事業です。

conomichiでは

【conomichi(コノミチ)】は、

「co(「共に」を意味する接頭辞)」と「michi(未知・道)」を組み合わせた造語です。

訪れる人と地域が未知なる道を一緒に歩んで元気になっていく、「この道」の先の未知なる価値を共に創り地域に新たな人や想いを運ぶ、そんな姿から名付けました。

今まで知らなかった場所へ出かけて、その地域の風土や歴史・文化にふれ、その地域の人々と共に何かを生み出すこと。そこには好奇心を満たしてくれる体験があふれています。

地域で頑張るプレイヤーの、一風変わったコンテンツの数々。

まずは気軽に参加してみませんか?

このページを見た方に

おすすめの取り組みレポート

-

REPORT

再読と活用から生まれる現代における宿場町の価値とは?第1回「Local Research Lab」開催レポート

岐阜県中津川市2025/05/23 更新 -

REPORT

マイプロジェクトが自然と立ち上がってくる「出島」を作るには?

探求的語らいから生まれた「火種会議」というネクストアクション東京都 / オンラインJR東海エージェンシー2025/07/01 更新 -

REPORT

地域と出会い、地域に貢献する。デジタルアートをその証とするためのアーティストによるフィールドワークレポート

静岡県2025/05/22 更新 -

REPORT

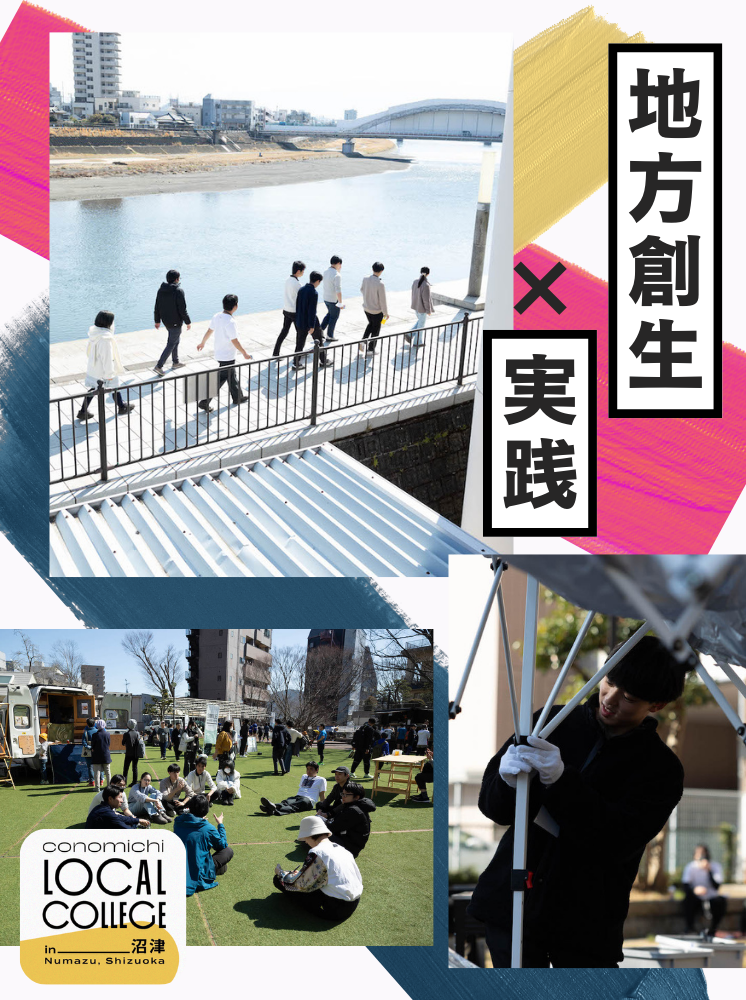

地方創生の先進地域から学ぶ【conomichi local college in沼津】

静岡県沼津市2025/05/22 更新 -

REPORT

商品が溢れる時代だからこそ、文脈の編集が大切になる【vol.05イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

森と人との関係性をどう作り出していくか。木のモノの可能性を探る【vol.04イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

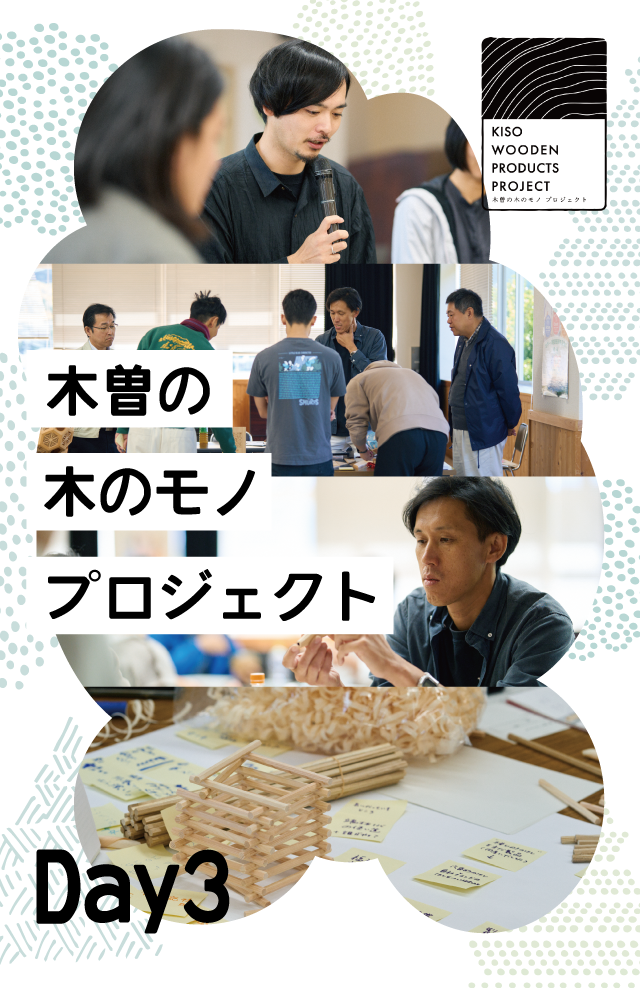

聞く、観る、ひたすら出す。発散と集束を繰り返すワーク【vol.03イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

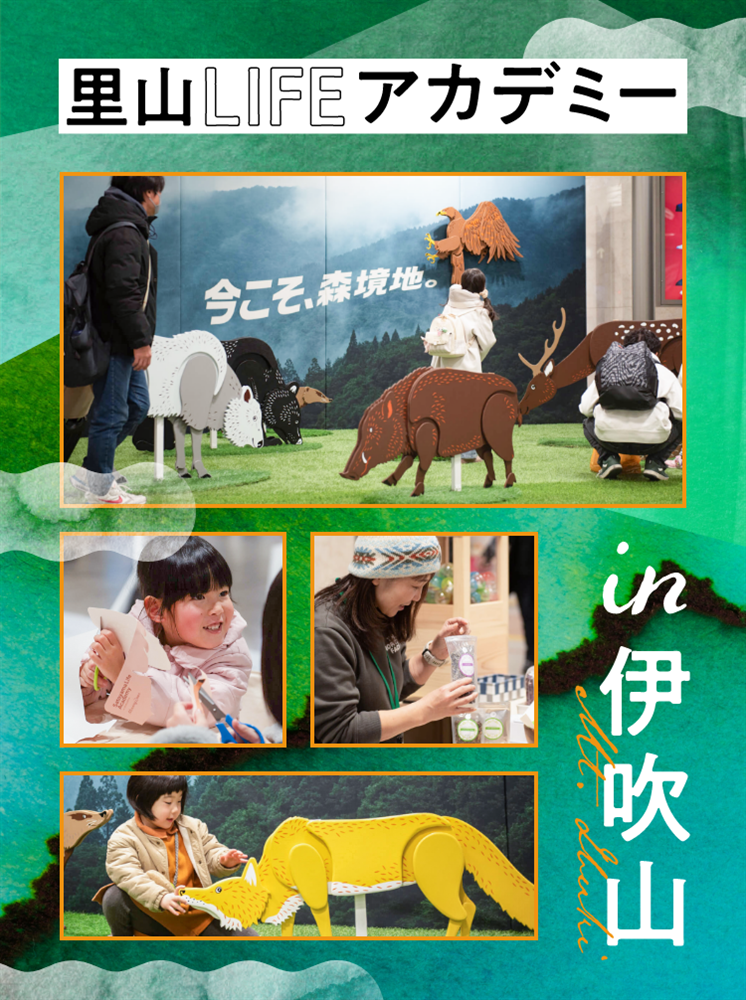

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.3】名古屋駅で米原の魅力を体感する3日間

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

素材のチカラをみつける、ゼロイチでない商品開発【vol.02イベントレポート】

長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

地域のモノづくりのはじめ方 - 地場産業の現場をめぐり、素材を探る。-

【Day1イベントレポート】長野県木曽郡2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.1】知多・西三河の発酵食と観光の可能性

愛知県岡崎市2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.3】インバウンド受入現場から学ぶを開催

愛知県岡崎市2025/05/22 更新 -

REPORT

【愛知発酵食文化セミナーVol.2】インバウンド旅行者を知る-タイ・香港を事例として-を開催

愛知県2025/05/22 更新 -

REPORT

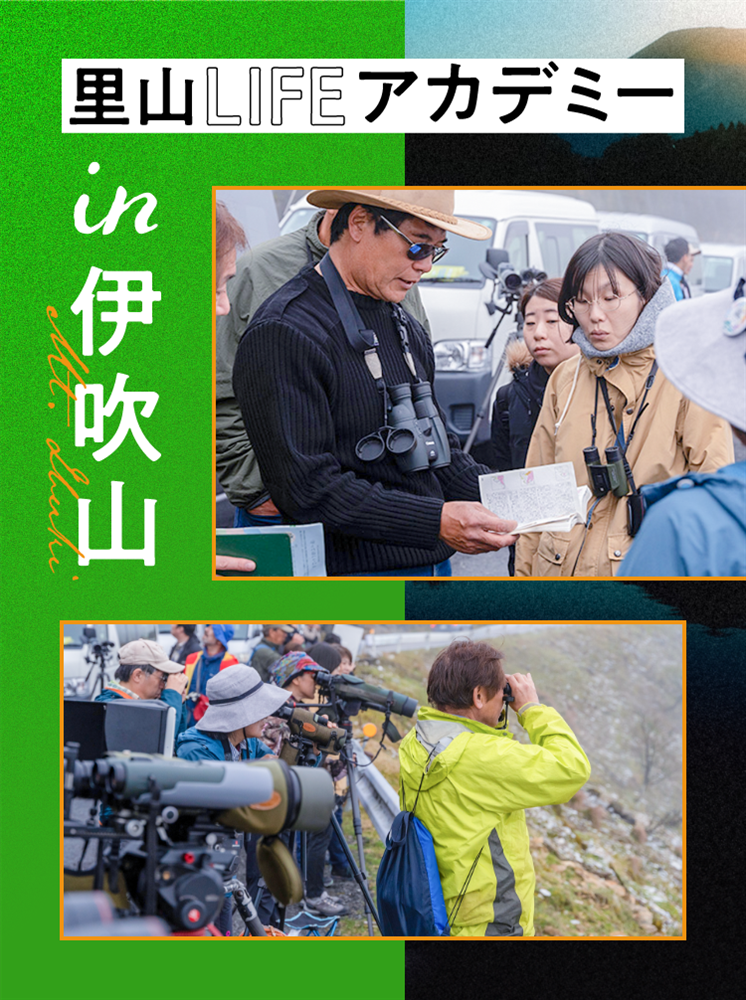

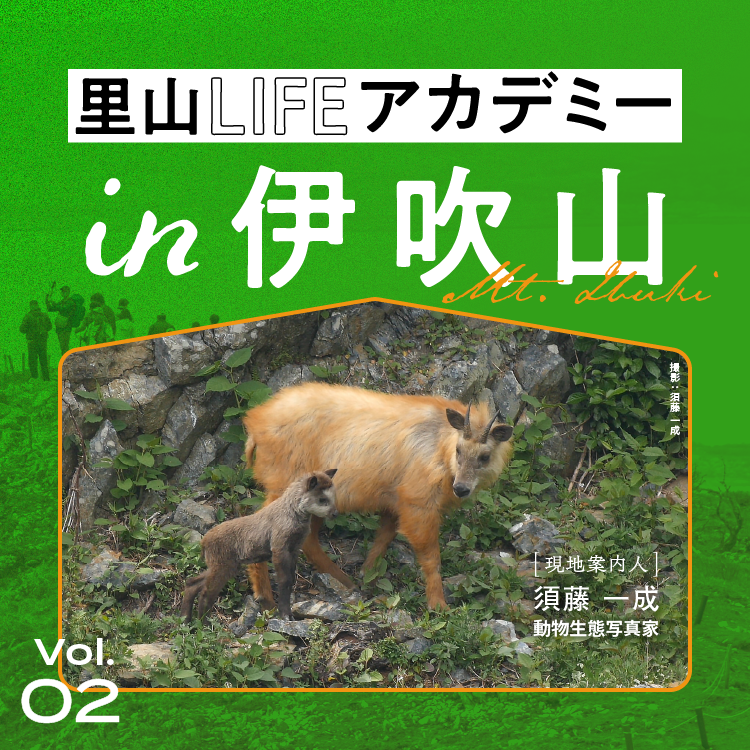

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.2】伊吹山フィールドワーク 山の多様性から学ぶ“自然な生き方のヒント”

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

草を喰み、土を飲み、野生に還る。足元の植物を見つめ直して、日常の外側へ。【Vol.6イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

【里山ライフアカデミーin伊吹山Vol.1】山の多様性から学ぶ”自然な生き方のヒント”

滋賀県米原市2025/05/22 更新 -

REPORT

【前編】駅の可能性をみんなで考える(さかさま不動産・たじみDMO・JR東海)

岐阜県多治見市2025/05/22 更新 -

REPORT

【後編】駅の可能性をみんなで考える(さかさま不動産・たじみDMO・JR東海)

岐阜県多治見市2025/05/22 更新 -

REPORT

なぜいま「土」なのか?世界と日本の地域に学ぶ、“足もと”にある豊かな生き方【vol.5イベントレポート】

オンライン配信2025/05/22 更新 -

REPORT

地域を巻き込むマインドセットは「足を運ぶこと」から始まる!【キャリアの学校 with LOCAL 特別公開会議 vol.2】

愛知県名古屋市2025/05/22 更新 -

REPORT

地域✖️自分✖️資源✖️ストーリー、唯一無二の宿づくり【Vol.4イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

サラリーマンこそ地域から学べ!地域との共創は「会社」ではなく「自分」主語ではじまる【キャリアの学校 with LOCAL 特別公開会議】

東京都JR東海エージェンシー2025/05/22 更新 -

REPORT

ローカルでこそ成功する宿の共通点とは?風土や文化、人とのつながりがカギに【Vol.3イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

苅って、剥いで、茹でる。竹の達人から五感で学ぶ、美味しい国産メンマの作り方。【Vol.2イベントレポート】

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

REPORT

【Vol.1イベントレポート】楽しいから、つづく。人も集まる。「地方創生の前に“自分創生”」と実践者が語るわけ

長野県飯田市2025/05/22 更新 -

レポート

【コノミチクエスト】長野県根羽村の森、名古屋駅に持ってきました!

長野県根羽村長野県根羽村2025/05/22 更新 -

レポート

【地域バイヤープログラム】飛騨高山でみつけた地域の魅力

岐阜県高山市WHERE・JR東海・AKOMEYA TOKYO2025/05/22 更新 -

レポート

【地域バイヤープログラム】事業者の想いにふれる、静岡県三島市での濃厚な二日間。

静岡県三島市WHERE・JR東海・AKOMEYA TOKYO2025/05/22 更新 -

レポート

山林文化を活用した持続可能な観光を考える

岐阜県中津川市(一社)岐阜県中津川市2025/05/22 更新 -

レポート

玉城町でのまち歩きのワークショップに参加して(町内参加者)

三重県玉城町三重県玉城町2025/05/22 更新 -

レポート

中津川市名産「栗」拾い農業体験

岐阜県中津川市一般社団法人 中津川市観光局(運営:有限会社 岩寿荘)2025/05/22 更新 -

レポート

1泊2日で飯田の放置竹林と向き合う

長野県飯田市南信州観光公社(運営:いなだに竹Links)2025/05/22 更新 -

レポート

靴職人に出会う イタリアンレザーを使ったバブーシュ作り

岐阜県美濃市まちごとシェアオフィスWASITA MINO/ワシタ ミノ(運営:みのシェアリング株式会社)2025/05/22 更新

このページを見た方に

おすすめのイベント

-

~10/9

Tamaki Community Lab2025 ~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町・玉城町観光協会(事務局:JR東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/09/17 更新 -

~10/10

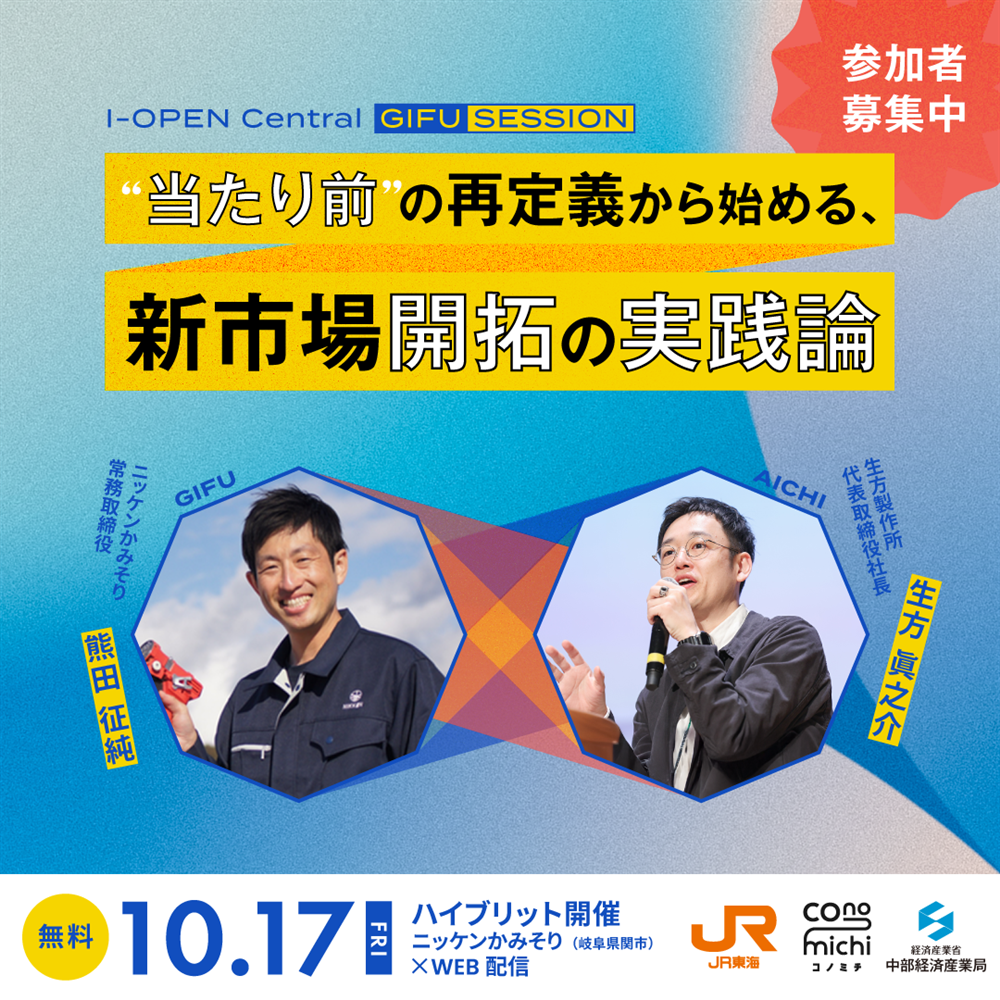

【I-OPEN Central GIFU Session】 「当たり前」の再定義からはじめる、新市場開拓の実践論

岐阜県中部経済産業局・岐阜県参加費 02025/09/28 更新 -

~9/30

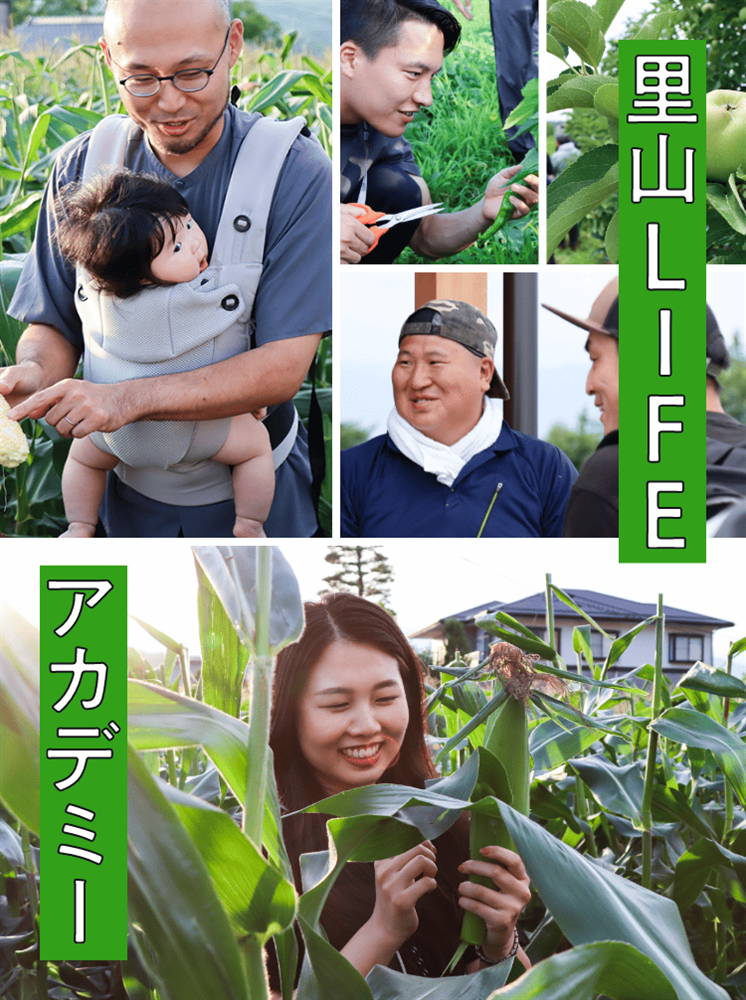

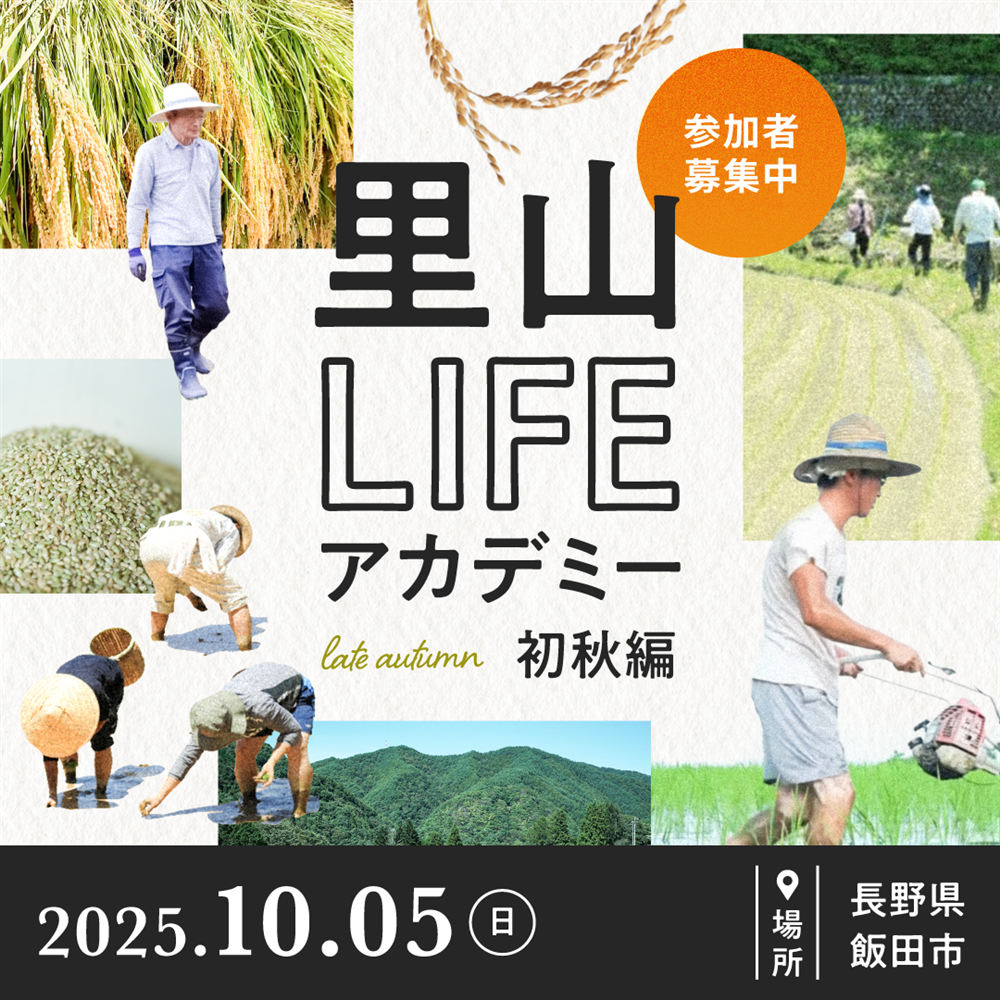

里山LIFEアカデミー:初秋編

長野県飯田市飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 40002025/09/19 更新 -

~10/24

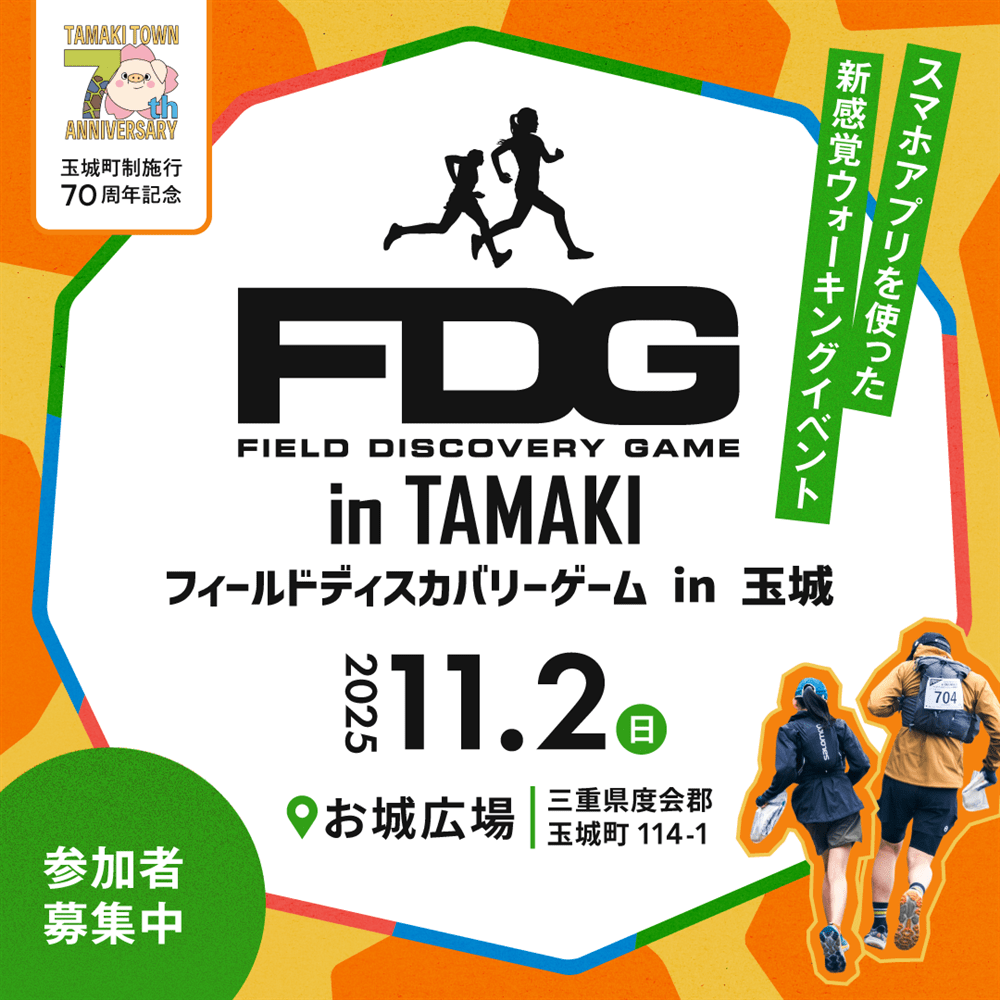

FDG in TAMAKI~玉城町制施行70周年記念~

お城広場(三重県度会郡玉城町田丸114-1)玉城町・玉城町観光協会参加費 2,200~¥16,5002025/08/28 更新 -

~9/17

【I-OPEN Central MIE Session】 自社の”当たり前”を再定義するブランド戦略

三重県中部経済産業局 共催:三重県参加費 02025/09/24 更新 -

~9/19

「里山LIFEアカデミーin伊吹山」〜今こそ、森境地。自然との関わりから、これからの生き方を見つめ直す〜

滋賀県米原市伊吹山/オンライン米原市シティセールス課参加費 15,000円 ※早割価格:10,000円2025/09/25 更新 -

~8/29

【I-OPEN Central TOYAMA Session】 会社の未来を“編集”するブランド戦略

富山県中部経済産業局 共催:富山県参加費 0(交流会:5,000円※現地にて頂戴いたします)2025/09/01 更新 -

~8/18

【I-OPEN Central ISHIKAWA Session】工場はどこまで“メディア”になれるのか?―ブランドを表現する体験デザインの実践論―

石川県 / オンライン中部経済産業局 共催:石川県参加費 0(オプション:2,000円※現地にて頂戴いたします)2025/08/21 更新 -

~8/15

【里山LIFEアカデミーin伊吹山 特別公開Session】- 今こそ森境地 - 山の多様性から学ぶ、自然な生き方のヒント

滋賀県米原市 / オンライン米原市シティセールス課参加費 02025/08/20 更新 -

~8/24

プロゴルファーと回ろう!プロアマGOLFフェスタ

~スポーツツーリズムで地域活性化を推進~三島ゴルフ倶楽部(静岡県)株式会社JR東海エージェンシー参加費 29,800 ※プレーフィー16,000円別途2025/09/01 更新 -

7/17~8/11

Local Research Lab in 中津川 -地域デザインプログラム Season1-

岐阜県中津川市主催:中津川市 / 企画・運営:JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/08/13 更新 -

8/16まで

【源流留学 in 根羽村】親子で森と水と自分を育む旅へ。

長野県 根羽村株式会社JR東海エージェンシー/協力:株式会社名鉄未来クリエイツ参加費 11,000(大人) / ¥8,250(子ども)2025/09/01 更新 -

~7/18

【I-OPEN Central AICHI Session】技術は継ぐ、常識は超える。― クローズかオープンか?価値の再読から始める新規事業戦略 ―

愛知県中部経済産業局参加費 02025/08/06 更新 -

~6/10

里山LIFEアカデミー:初夏編

長野県飯田市飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 60002025/07/22 更新 -

4/17まで

実践・実働につながるコンセプトのつくり方

[I-OPEN Central公開企画会議]岐阜県羽島市中部経済産業局参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~3/19

「子育てに、野遊びを」農業大国に宿る、子育ての可能性

オンライン/現地併用(あつみの市 レイ)愛知県田原市参加費 無料2025/07/22 更新 -

~3/26

再読と活用から生まれる現代における宿場町の価値とは?

[Local Research Lab]岐阜県中津川市 / オンライン中津川市参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~3/5

地域でモノづくりを学び実践する。

木曽の木のモノ プロジェクト 最終発表会WeWork JR Central Towers Nagoya長野県木曽地域振興局林務課参加費 無料2025/07/22 更新 -

.png)

~3/16

都市とローカルの間で生まれるキャリアの「出島」とは?[DEJIMA Lab(仮)公開企画会議]

東京都 / オンラインJR東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

2/23まで

【地方創生の先進地域から学ぶ】conomichi local college in沼津

静岡県沼津市参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

~1/14

【愛知発酵食文化セミナーVol.3】インバウンド受入現場から学ぶ

カクキュー八丁味噌中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~12/6

【愛知発酵食文化セミナーVol.2】インバウンド旅行者を知る-タイ・香港を事例として-

中部国際空港セントレア会議室R-1,R-2中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~11/15

【里山LIFEアカデミーVol.6】里山×食の実践から学ぶ“秋の味わい方”

長野県飯田市参加費 50002025/07/22 更新 -

~11/13(水)

[里山LIFEアカデミー in 伊吹山 vol.2] 山の多様性から学ぶ”自然な生き方”のヒント(伊吹山フィールドワーク)

米原市 伊吹山米原市シティセールス課参加費 20002025/07/22 更新 -

~10/31

【愛知発酵食文化セミナーVol.1】知多・西三河の発酵食と観光の可能性

岡崎ニューグランドホテル2Fふじの間中部運輸局観光部国際観光課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~10/16

【里山LIFEアカデミーVol.5】 里山×食の循環から学ぶ“日本アルプスの食べ方”

オンライン配信飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 無料2025/07/22 更新 -

~10/16(水)

[里山LIFEアカデミー in 伊吹山 vol.1]

山の多様性から学ぶ”自然な生き方”のヒントオンライン配信米原市シティセールス課参加費 無料2025/07/22 更新 -

8/29~10/2

Tamaki Community Lab2024 Autumn ~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町・玉城町観光協会(事務局:JR東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

8/29まで

【キャリアの学校 with LOCAL-特別公開講義vol.2-】地域プレイヤーから学ぶ「地域を巻き込むマインドセット」

なごのキャンパス・オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

8/1~10/28

FDG in 玉城~熊野古道世界遺産登録20周年記念~

お城広場(三重県度会郡玉城町田丸114-1)玉城町・玉城町観光協会参加費 2,200~¥16,5002025/07/22 更新 -

9/2まで

キャリアの学校 with LOCAL

愛知県名古屋市JR東海エージェンシー参加費 15,000円~2025/07/22 更新 -

6/26~7/14

「和紙のまち」を巡る、夏の親子探求プログラム

岐阜県美濃市ジェイアール東海ツアーズ参加費 171,3502025/07/22 更新 -

6/26~7/14

「森の恵み」と遊ぶ、夏の親子探求プログラム

長野県根羽村ジェイアール東海ツアーズ参加費 130,3802025/07/22 更新 -

7/19 8:00まで

SHARE by WHERE in東海

愛知県名古屋市株式会社WHERE・JR東海参加費 11,0002025/07/22 更新 -

7/23まで

【キャリアの学校 with LOCAL -特別公開会議-】地域共創プロジェクト発起人が語る「サラリーマンこそ地域から学べ!」

オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

7/1~7/27

【玉城町にて開催】「フィールドディスカバリーゲーム」ワークショップ

三重県度会郡玉城町玉城町・玉城町観光協会(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

常時募集中

シェアオフィスWASITA MINOお試し利用まちごとワークタンブラー付

岐阜県美濃市みのシェアリング㈱参加費 2,2002025/07/22 更新 -

6/3~6/26

【コノミチクエスト-夏の親子探求プログラム-】無料説明会&特別公開会議

オンライン配信ジェイアール東海エージェンシー参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

6/7~6/29

【里山LIFEアカデミーVol.4】 里山×農泊の実践から学ぶ“ローカルらしい顧客体験の作り方”

長野県飯田市太陽農場/燕と土と参加費 15002025/07/22 更新 -

5/11~6/6

【里山LIFEアカデミーVol.3】里山×宿泊から学ぶ“ローカルが秘めた魅力”

オンライン配信飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

3/25~5/6

【里山LIFEアカデミーVol.2】里山×放置竹林の実践から学ぶ“自分らしい事業の始め方”

長野県飯田市NPO法人いなだに竹Links参加費 2,0002025/07/22 更新 -

オープンチャットにて決定

【LINEオープンチャット】共に移動を最発明しよう!!「新幹線貸切で何ができるか!?公開プロジェクト会議」ツアープロジェクト

東海道新幹線一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

4/11まで

【歴史文化をつなぐ旅】古刹の歴史に名を刻む 京都 安祥寺 復興プロジェクト

京都府京都市山科区御領平林町22 吉祥山宝塔院安祥寺ジェイアール東海ツアーズ参加費 100,000円(税込)2025/07/22 更新 -

-

地域バイヤー厳選良品と出会う。「好奇心が踊る、伊豆&飛騨高山フェア」をAKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿で開催!

AKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿WHERE・AKOMEYA TOKYO・JR東海参加費 02025/07/22 更新 -

3/1~3/25

【里山LIFEアカデミーVol.1】里山×マルチワークから学ぶ”自分創生”

オンライン配信飯田市 結いターン移住定住推進課参加費 無料2025/07/22 更新 -

3/7まで

共に移動を最発明しよう!!「新幹線貸切で何ができるか!?公開プロジェクト会議」

東海道新幹線POTLUCK YAESU参加費 5,0002025/07/22 更新 -

2/19~2/29

日帰り版!田原の人を通して地元の幸を味わう【愛知県田原市】

愛知県田原市田原市企画課参加費 3,0002025/07/22 更新 -

2023/12/18~2024/2/12

田原の人を通して地元の幸を味わう【愛知県田原市】

愛知県田原市田原市企画課(販売者:道の駅田原めっくんはうす)参加費 宿によって値段が異なります。詳細は販売サイトをご確認ください。2025/07/22 更新 -

※延長中 12/26~1/30

Tamaki Community Lab2024~玉城町の特産品を味わいながら交流~

FabCafe名古屋にて開催玉城町総務政策課(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

12/25まで

【特別公開会議】マーケティング力を身につけ、好きな地域や事業者を応援する 第2期地域バイヤープログラム

静岡県三島市・岐阜県高山市(説明会はオンライン開催)株式会社WHERE参加費 無料2025/07/22 更新 -

11/10~11/20

【 野球教室初開催!】JR東海×ミズノ 新幹線再生アルミバットプロジェクト(参加特典付)

愛知県瀬戸市東海旅客鉄道株式会社、ジェイアール東海商事株式会社、ミズノ株式会社参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

10/10~11/20

【熱い仲間が集まる場所を創る】conomichiの杜プロジェクト~竹林から始まる物語~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 3,0002025/07/22 更新 -

応募不要

【馬籠宿】地域が育む、夜のノスタルジー

岐阜県中津川市(一社)中津川市観光局参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

10/18~11/6

地域に伝わる「味噌づくり」で、身体と心に優しい体験をしませんか?

長野県飯田市南信州観光公社参加費 2,0002025/07/22 更新 -

10/10~11/8

【お手伝い仲間募集!】幅広い年代の人たちと一緒に地域活動 ~通学路に拡がる放置竹林を伐採!~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 1,0002025/07/22 更新 -

10/5-11/5

「まち歩き×地域PR」歴史と自然の町の魅力を発掘【三重県玉城町】

三重県度会郡玉城町玉城町総務政策課(事務局:ジェイアール東海エージェンシー)参加費 0(無料)2025/07/22 更新 -

9/15~9/27

大自然の中マロンパーク(栗園)で農業体験しませんか?

岐阜県中津川市一般社団法人 中津川観光協会参加費 3,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【山梨県中央市 ヨダファーム】

山梨県中央市藤巻(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【三重県津市 つじ農園】

三重県津市大里睦合町(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

8/8~9/18 ※募集延長

[農業×フードロス]地域PRを実践するスタディプログラム【山梨県中央市 ベーストヨトミ】

山梨県中央市(ワークショップはオンライン開催)ZERO株式会社参加費 5,0002025/07/22 更新 -

7/5~7/28

【夏休み企画!】竹を切る、楽しむ、味わう!~里山保全から学ぶSDGs体験プログラム~

長野県飯田市南信州観光公社参加費 12,500(大人)/7,000(子ども)2025/07/22 更新 -

6/28~8/27

中津川市名産の栗を拾い、その栗を選別し、栗の皮むきも体験してみませんか?

岐阜県中津川市有限会社岩寿荘参加費 3,3002025/07/22 更新 -

6/28~8/20

オンラインで販売する木工製品の写真撮影にご協力いただける方を募集中!

岐阜県中津川市大蔵木工所参加費 02025/07/22 更新 -

~3/5

【JR東海グループ社員向け】conomichi talk vol.2~地域との共創の起こし方~

愛知県名古屋市JR東海エージェンシー参加費 20002025/07/22 更新

このページを見た方に

おすすめのインタビュー

-

地域のユニークを、ユーモアに。— アーティスト・おぐまこうきさんが語る「地域の魅力」と「作品への思い」

おぐまこうき静岡県浜松市水窪 三重県尾鷲市

-

地域住民とデジタル住民の協働でつくる新たな観光の姿

ねやねや天龍峡デジタル住民部長野県飯田市

-

地域に眠る資源を「価値」に。南信州で“食”を軸に地域を駆け回る折山さんが思い描く「誰もが安心できる場」とは?

折山尚美 ー合同会社nom 代表社員ー長野県飯田市

-

古民家との出会いから「農」×「宿泊」のマルチワークを生業に。無理なくつづくローカル起業論

中島綾平 一棟貸しの宿「燕と土と」オーナー長野県飯田市

-

地域住民と移住者によるプロジェクトで想いをカタチに

Cafe Lumière(カフェ・ルミエ)JR近江長岡駅

-

ヒト×モノ×地域のマッチングで飯田駅に笑顔を「よっしーのお芋屋さん。」

よっしー-「よっしーのお芋屋さん。」長野県飯田市

-

メンマ、竹炭、豚の飼料…。竹ビジネスを仕掛ける元船頭が語る「水の循環を守るために竹林整備」の深い理由

曽根原宗夫-NPO法人いなだに竹Links 代表理事、純国産メンマプロジェクト代表長野県飯田市

-

ちょうどいいが いちばんいい。 - 「長泉未来人」を通じた「まちのこれから」について

池田修 長泉町長/こども未来課 宍戸浩 課長静岡県長泉町

-

皆様と、安祥寺を再び人々の “心を照らす”お寺にしていきたい。

藤田瞬央住職 - 真言宗 吉祥山宝塔院 安祥寺 第六十六世京都府京都市