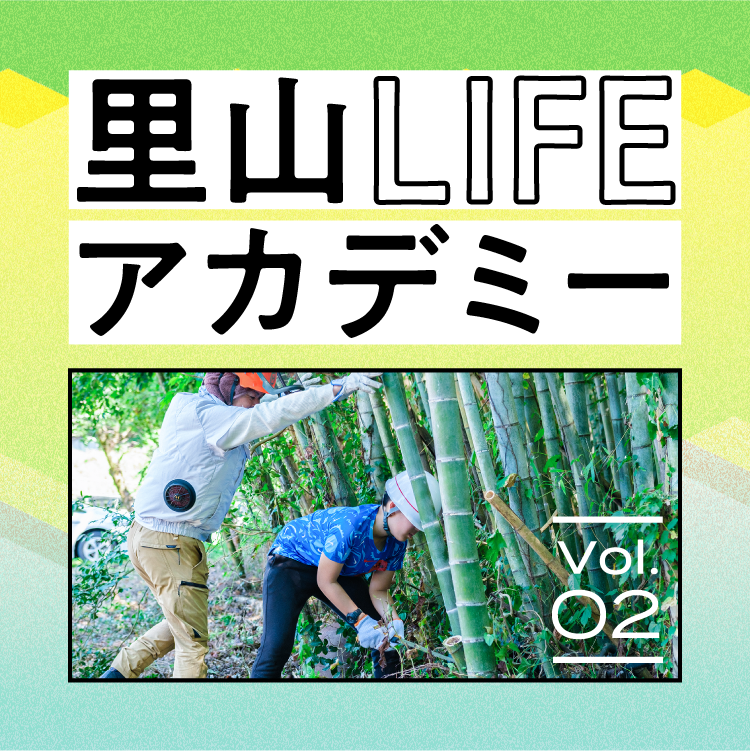

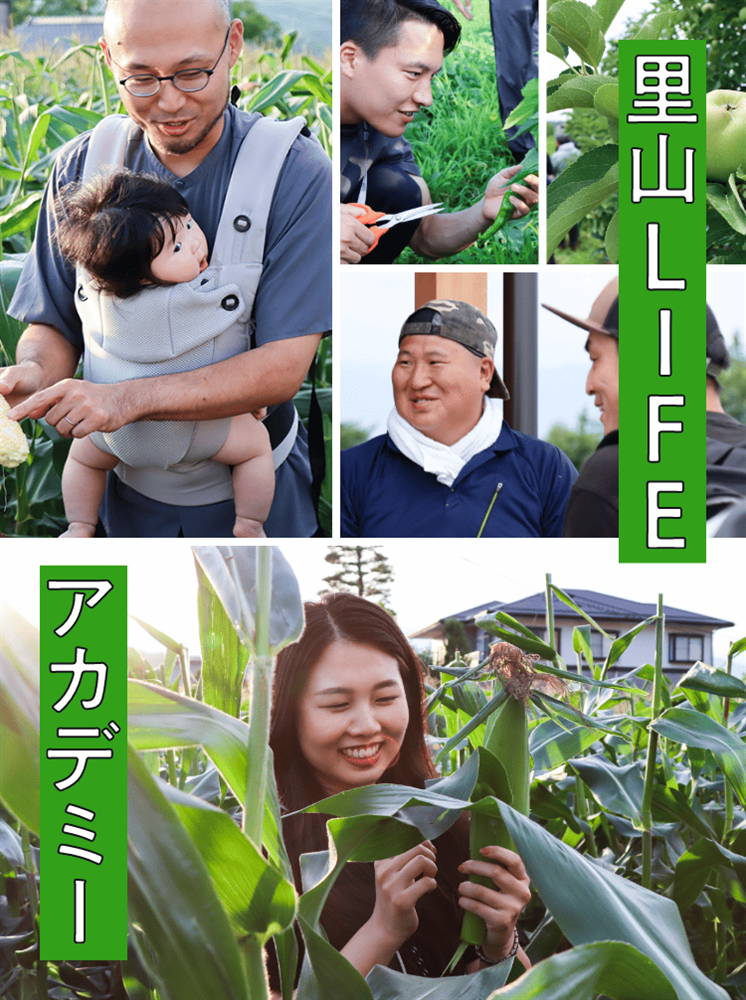

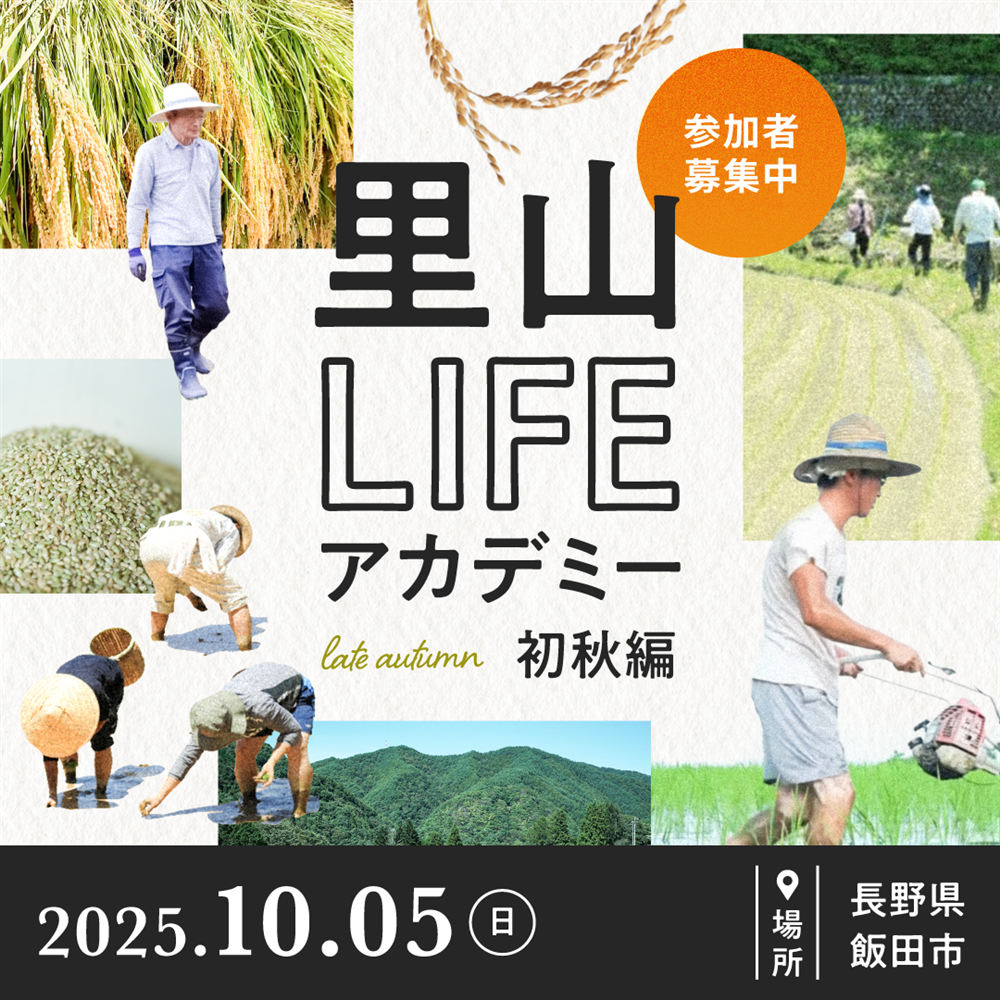

この曽根原さんこそ、全国の里山が直面する課題の一つである、竹林問題を楽しく、美味しく解決することを目指す、伊那谷エリアのキーパーソン。

例えば、竹林整備で採れた筍を伊那谷産メンマ「いなちく」として販売することで、地域課題の解決にもつながる新たな食文化を生み出しています。その功績が認められ、令和5年度には農林水産省大臣官房長賞も受賞。

その活動はメンマづくりにとどまりません。次に案内してくれたのは、「竹炭」づくりの現場。

炭焼き釜を畑の真ん中に置き、竹を燃やして竹炭を作り、その上に竹パウダーを蓋のように被せることで微生物によって竹を分解させ、土に還す取り組みも進めています。

竹チップと近隣牧場の牛糞を混ぜ、肥料にし、土壌改良も行っているとか。

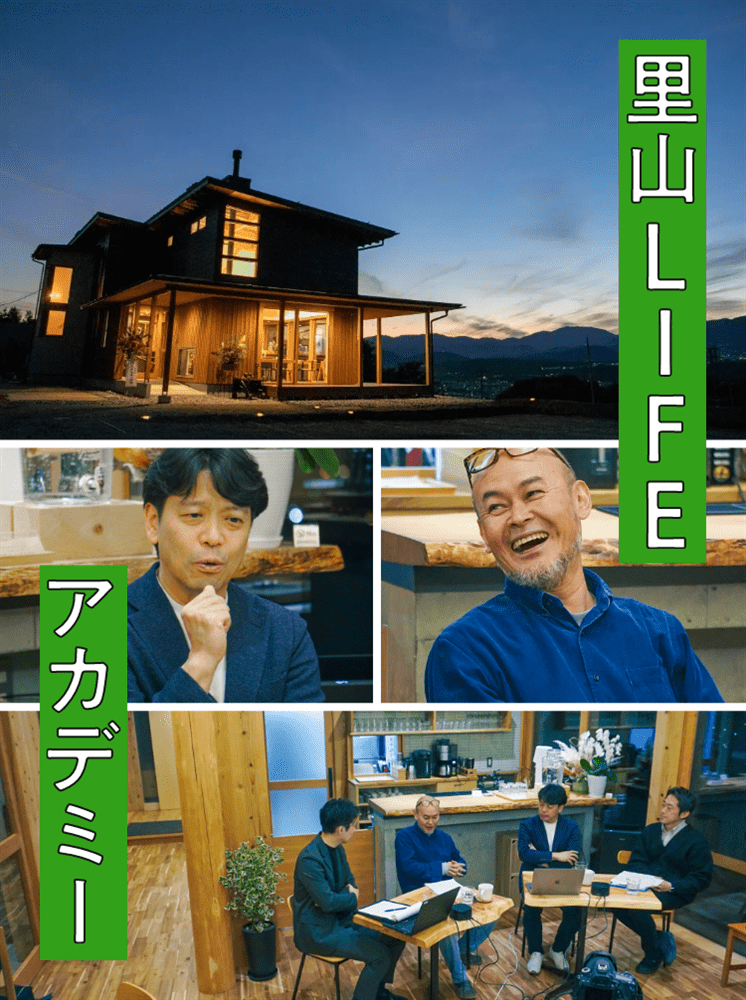

さらに、敷地内に設置した竹専用のボイラーでは、バイオマス燃料として竹を使い、お湯を沸かしています。

そのお湯は、曽根原さんたちが商品開発した「いなちく」を茹でるために使っているそう。

非常に繁殖力が高く、一度根付くと広範囲に広がってしまう竹を、資源として捉え、商品として利活用。

さらに土へと循環させている曽根原さんの取り組みから、地域課題へのクリエイティブな向き合い方を学びました。

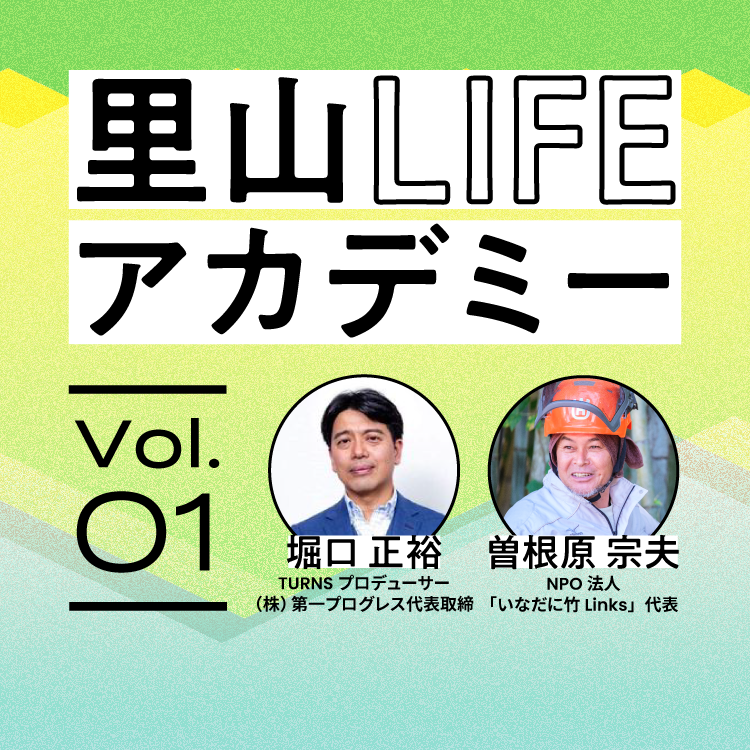

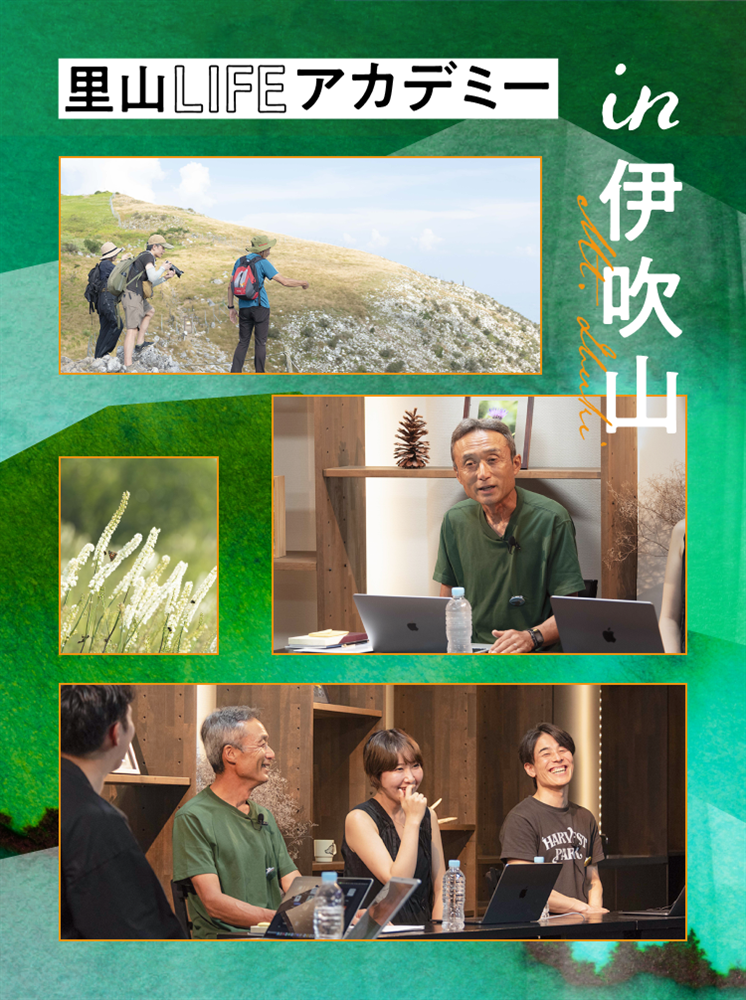

昨年の里山LIFEアカデミーでも現地ゲストを務めて下さった曽根原さんの詳しい活動は、インタビュー記事でもご覧いただけます。

▼NPO法人いなだに竹Links 代表理事 曽根原宗夫さんのインタビューはこちら

https://market.jr-central.co.jp/conomichi/interview/detail/15

.png)